미국인들의 기대 수명이 최근 몇 년 사이 급격히 짧아지면서 1990년대 수준으로 후퇴했다. 영국 주간지 이코노미스트는 미국인들의 건강하지 못한 생활 습관과 의료 서비스의 불평등 뿐 아니라 자유를 중시하는 이념과 정치 철학을 근본적인 원인으로 지목했다.

이코노미스트는 31일(현지시간) 미국 캔터키주 애팔래치아 산맥의 인구 5000여명의 탄광촌 '해저드'에선 최근 몇 년 사이 20명의 주민이 약물 오남용으로 사망한 사례를 예로 들며 심각한 미국의 공중보건 위기와 안전불감증을 비판했다. 이곳 주민들 상당수가 자동차를 운전할 때 안전벨트를 매지 않는다. 오토바이 운전자 중 헬멧을 쓴 사람은 찾아보기 힘들었다. 이 곳 주민의 평균 기대 수명은 2019년 69세에 불과했다.

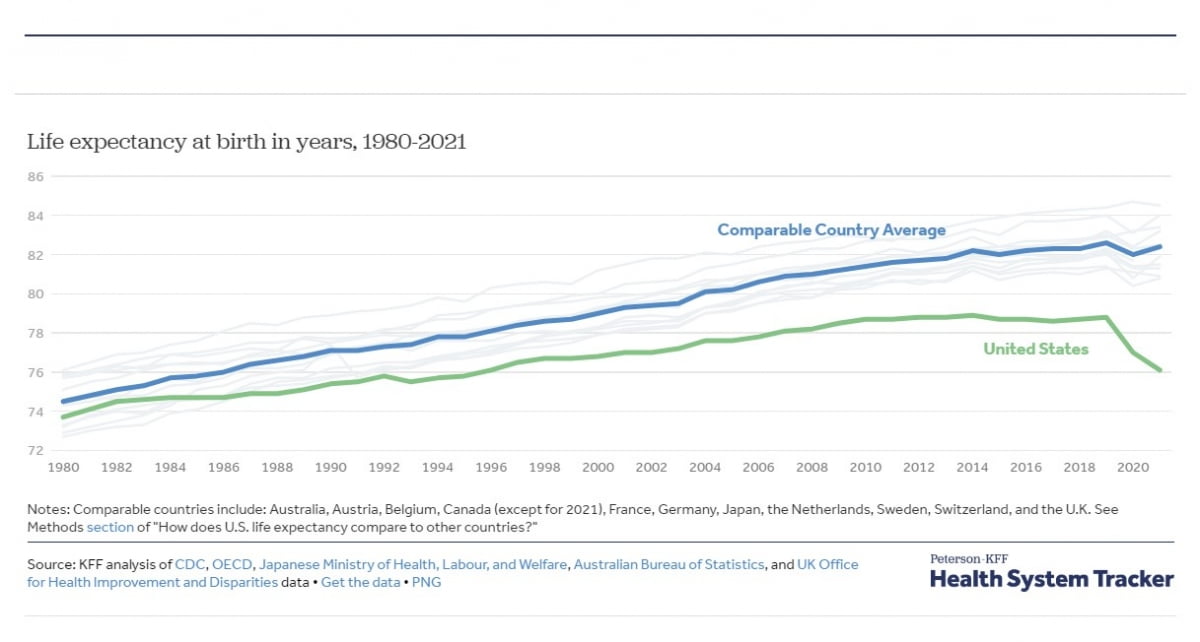

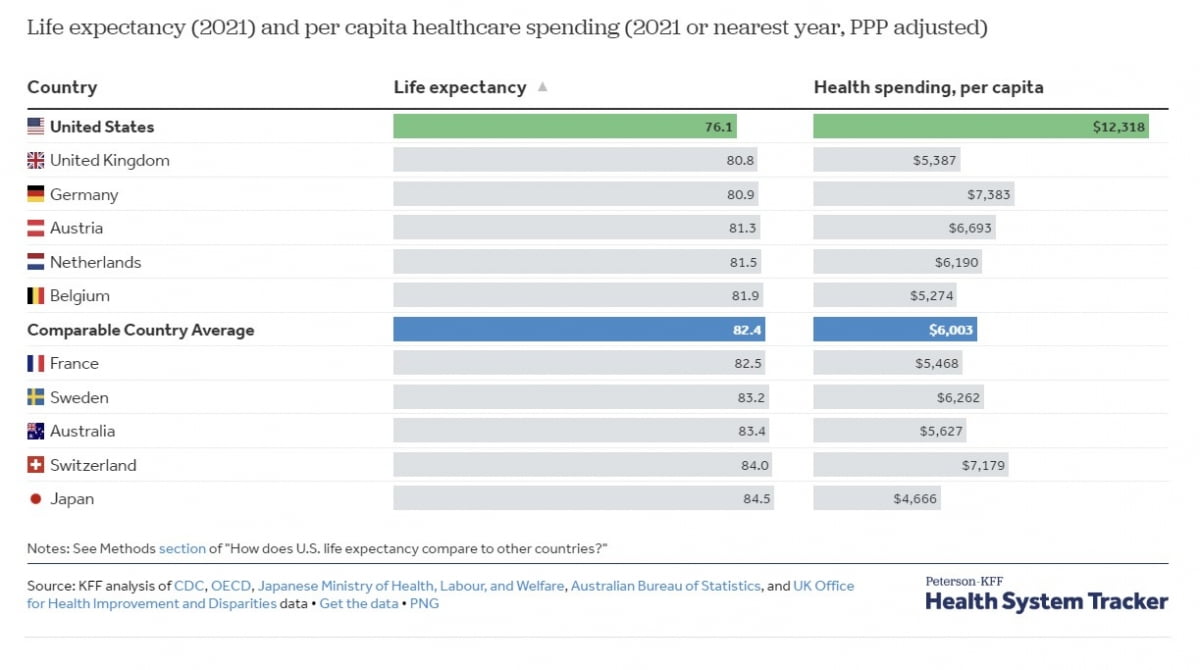

미국인의 기대수명은 2014년 78.9세로 정점을 찍고 한동안 정체 상태를 유지하다 코로나19 팬데믹 이후 2.5년이나 줄어들었다. 비교 대상 선진국들은 기대수명 감소 폭이 2개월에 불과했으며 장기적으로 보면 수명이 점진적으로 길어지는 추세를 나타냈다.

다른 원인별 사망률도 두드러진다. OECD 회원국 가운데 미국이 최악의 수준이다. 미국과 다른 국가 간의 가장 두드러진 차이는 젊은 남성의 사망률이다. 15세에서 24세 사이 미국인 사망률은 잉글랜드와 웨일즈의 3배에 달한다. 2019년 총기로 인한 살인율은 유럽연합의 22배에 달했다. 2021년에 10만7000명이 약물 과다 복용으로 사망했다. 교통사고 사망자 수 역시 지난해 약 4만3000명으로 독일의 약 4배에 달했다.

익사, 화재, 작업사고 등 거의 모든 유형의 재난 사망률이 다른 국가에 비해 높은 수준이다. 2021년 미국에선 전년 대비 9% 증가한 5000명 이상이 직장 내 사고로 사망했다. 영국의 직장내 사고 사망자 수는 123명에 불과했다. 화재로 인한 사망자 수는 약 4000명으로 20년 만에 최고치를 기록했으며, 비율로 보면 서유럽의 거의 두 배 수준이다.

반면 미국의 전립선암 생존율은 세계 최고 수준이다. 미국의 전립선암 환자의 10년 생존율은 98%에 달한다. 영국에선 생존율이 78%에 불과하다. 많은 돈을 내야만 치료 받을 수 있지만 미국의 희귀병 등 분야의 의학 기술도 따라올 곳이 없다.

빈부 격차가 정치적 성향과 맞물리면서 기대수명의 격차를 더욱 확대하고 있다는 얘기다. 미국의 해안 도시나 콜로라도 휴양지 등 부유한 카운티 주민들은 유럽인과 비슷한 기대수명을 나타내는 반면 가난한 남부 내륙 지역에서 기대수명 감소가 두드러진다. 이들은 대부분 도널드 트럼프 전 대통령과 공화당을 지지하는 곳이다.

미국에선 하루가 멀다고 총기 난사 사고가 반복되는 데도 수정헌법 조항을 들어 총기 규제에 소극적이다. 교통사고율이 높음에도 차량 속도 규제를 강화하고 안전벨트와 헬멧 등 안전 규제를 강화하는 지역이 드물다. 공화당 열성 지지자들은 마약 문제에 대해 메타돈과 같은 치료제를 배포하고 상담치료 등에 예산을 쓰기보다는 군사 작전을 벌여 멕시코의 마약 카르텔 본거지를 폭격해야 한다고 주장한다. 이코노미스트는 "안타깝게도 매년 총기 사망자가 발생하지만, 수정헌법 2조를 지키는 대가를 치를 가치가 있다"는 미국 보수주의 운동가 찰리 커크의 발언을 전하며 "자유로이 살라. 그리고 죽어라"(Live free and die)는 말로 기사를 마쳤다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com

관련뉴스