지난달 17일 인도 남동부 타밀나두주 첸나이. 인도 최대 차량호출 기업 ‘올라’로 현대자동차의 현지 전략 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 크레타를 부르니 10분 만에 도착했다. 한 시간가량 달린 고속도로에서 만난 차량 4~5대 중 한 대는 현대차·기아 차종이었다. 현지 회사 현대모터플라자의 한 딜러는 “‘인도의 디트로이트’라고 불리는 첸나이에서도 현대차그룹의 입지는 독보적”이라고 말했다.

현대차가 인도에서 성공을 거둔 것은 27년 전 첸나이에 진출한 것이 주효했다. 현대차는 1996년 현대모터스인디아(HMI)를 설립하고, 1998년 생산공장을 지었다. 당시 인도 진출을 두고 외부에선 회의적인 시선이 많았다. 인도는 제대로 된 도로조차 없어 ‘자동차 불모지’란 인식이 컸기 때문이다.

현대차가 인도에서 성공을 거둔 것은 27년 전 첸나이에 진출한 것이 주효했다. 현대차는 1996년 현대모터스인디아(HMI)를 설립하고, 1998년 생산공장을 지었다. 당시 인도 진출을 두고 외부에선 회의적인 시선이 많았다. 인도는 제대로 된 도로조차 없어 ‘자동차 불모지’란 인식이 컸기 때문이다.현대차는 그러나 인구 대국인 인도의 성장 가능성을 높게 봤다. 합작투자가 아니라 단독 진출이란 과감한 결단을 내렸다. 대규모 투자와 함께 현지 부품 조달 등을 앞세워 인도 정부를 설득했고, 그 결과 외국 자동차 업체 최초로 인도 시장 단독 진출에 성공했다.

판단은 맞아떨어졌다. 인도는 지난해 일본을 제치고 중국과 미국에 이어 세계 3위 자동차 시장으로 성장했다. 이 사이 첸나이 공장은 현대차의 해외 최대 생산기지로 성장했다. 현대차가 지금까지 인도에서 생산한 차량은 누적 1150만 대, 현지 판매한 차량은 800만 대가 넘는다. 인도 가구당 승용차 보급률이 아직도 채 10%가 안 되는 만큼 향후 성장성도 무궁무진하다.

성공의 또 다른 비결은 ‘철저한 현지화’다. 현대차가 인도 진출 초기에 선보인 ‘i10’과 ‘상트로’가 대표적이다. 한국보다 길이 좁고 험한 현지 사정에 맞춰 저렴하면서도 오래 탈 수 있는 맞춤형 소형 차종을 출시한 것이다. 이들 차량은 인도 시장에서 선풍적인 인기를 끌었다.

바통은 크레타가 이어받았다. 이번엔 ‘고급화’로 승부를 걸었다. 크레타에 LED(발광다이오드) 램프, 동급 최초 자동변속기 등으로 고급 이미지를 더했다. 크레타는 2016년 ‘인도 올해의 자동차’로 선정된 데 이어 다른 신흥국에까지 수출하는 효자 모델로 자리매김했다.

현대차는 최근 인수한 제너럴모터스(GM)의 탈레가온 공장을 지렛대로 삼을 계획이다. 내연기관 차량을 생산하는 탈레가온에 기존 첸나이 물량을 넘기고, 그 자리에 전기차 생산라인을 새롭게 구축할 방침이다. 10년간 인도에 2000억루피(약 3조2000억원)를 투자한다는 계획도 세웠다. 2025년부터 가동되는 탈레가온 공장(연산 13만 대) 물량을 더하면 총 생산능력은 연간 100만 대에 달한다. 김 부사장은 “인도 시장에서 점유율 20%를 목표로 하고 있다”고 강조했다.

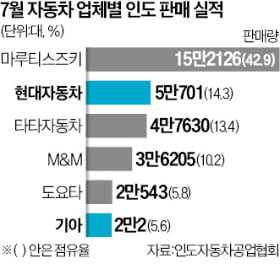

기아도 인도 공장 증설을 추진한다. 연간 37만3000대 수준인 아난타푸르 공장의 생산능력을 확 끌어올려 급증하는 현지 점유율을 10%까지 높이겠다는 목표다. 현대차(20%)와 기아(10%)가 각각 목표를 달성하면 합산 점유율은 30%에 이른다. 업계는 현대차그룹의 인도 1위 도약도 가능할 것으로 보고 있다.

첸나이=배성수 기자 baebae@hankyung.com

관련뉴스