이 기사는 프리미엄 스타트업 미디어 플랫폼 한경 긱스에 게재된 기사입니다.

“사업 아이템 선정에 세 가지 기준이 있었습니다. 만성 질환의 정복, 스마트폰 활용, 그리고 인공지능(AI) 도입이었죠.”

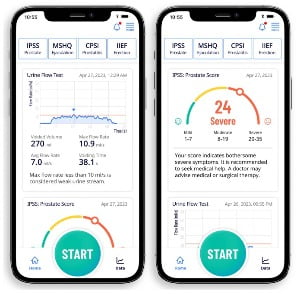

전립선과 방광 등을 중심으로 발생하는 비뇨기 질환은 나이가 들수록 유병률이 증가한다. 그만큼 일상에서 고통받는 환자 수도 많다. 송지영 사운더블헬스 대표는 소변 소리를 스마트폰으로 측정해 AI이 이를 분석해 질환 중증도를 확인하는 기술을 개발했다. “100개 질환을 놓고 하나씩 지워가며 초기 서비스를 고민했다”는 것이 송 대표 설명이다.

사업 시작 1년 만인 2018년. 미국으로 건너가 환자 데이터를 수집하기 시작했다. 상업화까진 4년이 더 걸렸다. 버티고 버텼다. 최근 소기의 성과를 거두기 시작했다. 미국의 유명 헬스케어 어워드에서 2000개 업체와 경쟁해 주요 업체로 이름을 올릴 수 있었다. 송 대표는 “미국 전역에서 모은 환자 데이터만 약 3억 개, AI 정확도는 97%”라며 “내년에는 현지 보험 청구가 가능하도록 관련 절차를 마무리하고 이용자를 대폭 확대할 것”이라고 말했다.

아버지 떠나보내고 헬스케어 업계로

1978년생인 송 대표는 창업과는 거리가 먼 삶을 살았다. KAIST에서 전자공학을 학사부터 박사까지 공부했다. 송 대표가 학교를 다닐 때는 지금처럼 학생 창업을 쉽게 찾아볼 수 없었다. 대학 연구실에서 통신 네트워크를 연구하고, 2007년 LG전자에서 첫 직장 생활을 시작했다. 주로 기술 전략 부서에서 근무했다. LG경영연구원과 반도체 회사 램리서치코리아 등에서도 일했다.약 8년간의 직장 생활을 정리한 것은 아버지가 갑작스레 곁을 떠나면서다. 송 대표는 “기침을 조금씩 시작하시더니 정말 보름도 안 돼서 돌아가셔서 충격이 심했다”며 “병원이 모든 것을 해낼 수 없다는 사실을 알았고 건강 상태를 미리 알고 관리할 수 있는 의료 체계가 필요하다고 생각했다”고 말했다. 이후엔 대학원 시절 같은 연구실 선배였던 류중희 퓨처플레이 대표의 주선으로 2년간 헬스케어 스타트업을 경험했다. 그리고 2017년 LG전자 시절 동료들과 창업한 스타트업이 현재의 사운더블헬스다.

아이템 선정엔 반년이 걸렸다. 만성질환, 스마트폰, AI라는 키워드를 놓고 각종 논문과 보험통계를 뒤졌다. “조금이라도 시장 가능성이 큰 영역을 찾았다”는 것이 송 대표의 얘기다. 그렇게 선택된 것이 비뇨기와 호흡기 질환이었다. 먼저 비뇨기부터 공략했다. 소변 소리의 크기, 높낮이, 음색 등 여러 속성을 파악하고 단위 시간당 소변 속도를 분석하는 솔루션을 만들었다. 의사의 판단에 도움을 주는 솔루션을 내세웠다. 창업 첫해 분당서울대병원과의 임상으로 낮은 단계의 AI는 구현할 수 있었다.

병원 접근성 떨어지는 美에서 '승부'

2018년엔 미국으로 ‘플립(본사 이전)’했다. 송 대표는 “만들어진 솔루션은 병원 접근성이 떨어지는 미국 시장에서 더 큰 기회가 있을 것이란 투자사 조언이 있었다”며 “국내 의료 AI 기기 인허가 체계가 복잡하기도 해서 이전을 결정했다”고 말했다. 그는 “처음 실리콘밸리에 도착했을 땐 돈도 없고 갈 곳도 없어서 친구 집을 전전했다”며 “무작정 미국의 비뇨기과 의사를 많이 만나야 한다는 생각에 발로 뛰었다”고 말했다.

2018년엔 미국으로 ‘플립(본사 이전)’했다. 송 대표는 “만들어진 솔루션은 병원 접근성이 떨어지는 미국 시장에서 더 큰 기회가 있을 것이란 투자사 조언이 있었다”며 “국내 의료 AI 기기 인허가 체계가 복잡하기도 해서 이전을 결정했다”고 말했다. 그는 “처음 실리콘밸리에 도착했을 땐 돈도 없고 갈 곳도 없어서 친구 집을 전전했다”며 “무작정 미국의 비뇨기과 의사를 많이 만나야 한다는 생각에 발로 뛰었다”고 말했다.당장은 유료 전환보다 데이터 수집에 집중해야 했다. 본격적인 딥러닝 기술이 도입되고, 미 식품의약국(FDA)으로부터 2등급 의료기기 등록이 이루어진 것이 2020년이었다. 작년엔 유료화에 성공했다. 도합 31만 건의 현지 환자 소변을 받아낸 결과다. 현재는 미국 코넬대병원, 뉴욕의 마운트사이나이병원 등 대병 병원이 고객사이자 파트너다. 송 대표는 “미국은 4주를 기다렸다가 휴가를 내고 비뇨기과를 방문하는 것이 일상이라 환자가 집에서 기기로 소변 이력을 기록할 수 있는 솔루션이 의사 진단에도 유용했다”고 말했다.

최근에는 미국 디지털 헬스 허브 파운데이션의 ‘디지털 헬스 어워드’의 ‘헬스케어 AI 활용 분야’에서 최고상 후보로 선정되기도 했다. 미국 디지털 헬스 허브 파운데이션은 미 캘리포니아주립대 산하 비영리재단으로, 2017년부터 해마다 우수 헬스케어 스타트업에 시상한다. 송 대표는 “미국에선 병원이나 제약회사 등이 주목하는 대회라 미국에 본사를 둔 헬스케어 스타트업은 일단 제출하고 보는 대회”라며 “올해 지원자가 2000개로 역대 최대였는데, AI 활용 분야 14개 주요 기업 중 하나로 뽑힌 것”이라고 말했다.

美에선 '네거티브 규제'…의료 AI 꽃 핀다

송 대표는 현재 1년 중 절반을 미국에서 보낸다. 지난해 기침 소리를 분석하는 AI 솔루션을 개발했다. 내년엔 소변 AI 솔루션과 미국 보험 지급체계 연계를 시도할 계획이다. 그는 “현재 솔루션은 의사가 환자에게 사용을 따로 권유하는 형태인데, 미국의사협회 및 보험사를 통해 처방 코드를 부여받는 안을 추진하고 있다”며 “처방 및 보험 청구가 가능해지면 본격적인 사용자 수 확산이 가능할 것”이라고 예측했다. 목표 매출액은 2025년 500만달러(약 68억원)이다.

송 대표는 국내 업체에 미국 시장으로 적극적인 도전을 권했다. 국내 의료 AI 업체들이 인허가나 보험수가 문제로 골머리를 앓고 있는데, 미국은 기회의 문이 훨씬 넓다는 것이다. 그는 “미국의 FDA 인허가 절차나 보험 등재 과정이 단순하다는 것은 결코 아니다”면서도 “네거티브 규제 가치관이 전반에 녹아있는 것이 장점”이라고 했다. 인명과 관련이 없다면 일단 사업화를 허락하고, 나중에 문제가 생길 경우 책임을 묻는다는 내용을 준비 과정에서 자주 접했다는 것이다.

그는 “헬스케어 창업가의 미국 진출을 돕는 작은 모임을 운영해왔는데, 국내 의료 AI 스타트업 업계 고충은 여전히 커 보였다”고 했다. 실제로 국내서 AI 의료기기 허가, 그리고 이와 연결되는 보험수가 산정 방식은 해묵은 과제다. 수가 산정은 비급여로 처리될 경우 상급 종합병원 고객이 줄어들고, 급여로 처리할 경우 의사의 수가 기준에 따라 단가가 대폭 낮아진다는 문제를 안고 있다. 미국은 의료 AI를 위한 수가가 따로 있다.

먼저 실리콘밸리에 자리를 잡은 한인 네트워크도 진출 강점으로 꼽았다. 송 대표는 “눔의 정세주 대표, 센드버드의 김동신 대표 등에게 초반부터 많은 도움을 받았다”며 “영어 문제만 해결된다면 서로 하나라도 도와주려는 분위기가 강하니 한국 창업가들의 많은 진출을 바란다”고 말했다.

이시은 기자 see@hankyung.com

관련뉴스