경기 의정부에서 직물 도매업체를 운영하던 50대 A씨는 직원 4명에게 임금 3200만원을 주지 못하고 2018년 10월 파산을 신청했다. 정부는 ‘대지급금’이란 제도를 통해 직원들에게 밀린 월급 2800만원을 갚아줬지만 A씨는 얼마 후 다른 섬유제품 임가공업체를 창업했다. 이 사실을 안 정부는 자금 회수에 나섰지만 300만원밖에 돌려받지 못했다.

○임금 대신 지급해주는 제도 악용 급증

파산한 회사의 밀린 직원 월급을 정부가 대신 주고 이후 구상권을 행사하는 대지급금 제도를 악용하는 사례가 크게 늘고 있다.

파산한 회사의 밀린 직원 월급을 정부가 대신 주고 이후 구상권을 행사하는 대지급금 제도를 악용하는 사례가 크게 늘고 있다.18일 김형동 국민의힘 의원이 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면 2018년부터 지난해까지 정부에 대지급금을 변제하지 않고 새 사업을 시작한 사업장이 1230곳인 것으로 나타났다. 이들이 재창업한 업종은 음식 및 숙박업이 288곳(23.4%)으로 가장 많았다. 제조업 211곳(17.2%)과 도소매업 193곳(15.7%)이 뒤를 이었다.

대지급금은 파산한 사업장에 대해 국가가 사업주 대신 근로자에게 일정 범위 내에서 체불된 임금을 지급하는 제도다. 지급 금액은 나중에 사업주에게 청구하고 5년 안에 갚아야 한다.

임금을 떼인 근로자의 생계 보호가 목적이지만 이를 악용하는 사례가 적지 않다. 학원 등 자영업에서도 심심찮게 벌어진다. 경남에서 학원을 운영하던 B씨 사례가 대표적이다. 그는 2020년 1월 대지급금 제도를 통해 직원들의 밀린 임금 1600만원을 해결했다. 정부는 2020년 7월부터 B씨에게 금액을 변제하라는 납부서를 발송하고 독촉했지만 회수 금액은 300만원에 그쳤다. B씨는 지난해 3월 똑같은 업종으로 사업을 재개한 것으로 확인됐다.

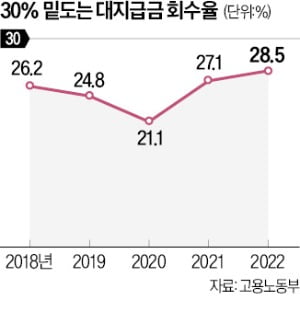

○30%에도 못 미치는 회수율

대지급금 회수율은 30%에도 미치지 않고 있다. 회수율은 코로나19로 경기가 어려워진 2020년 21.1%로 전년의 24.8% 대비 3.7%포인트 낮아졌다. 이후 2021년 27.1%, 지난해 28.5% 등 조금씩 오르고 있지만 여전히 지급액의 70% 이상은 회수하지 못하고 있다. 중복 지원도 있는 점을 감안하면 ‘만기 없는 대출 제도’로 전락했다는 비판까지 나온다.부정수급 문제도 제기된다. 지난해 11월엔 대지급금 규모를 부풀려 부정하게 돈을 챙긴 한 목재 가공업체 대표가 적발돼 구속되기도 했다. 그는 지인과 브로커를 통해 허위 근로자 50여 명을 모집한 뒤 임금이 체불됐다고 신고해 대지급금 6억7000만원을 챙긴 것으로 드러났다. 부정수급이 적발된 사례 중엔 하도급업체 직원을 자기 직원인 것처럼 속이는 꼼수를 부린 경우도 있었다.

대지급금을 받은 사업주가 재창업하면 안 된다는 규정은 없다. 문제는 재창업할 정도의 자금을 보유하고 있는데도 국가에 변제하지 않고 새로운 사업에 손을 대는 경우가 많다는 점이다. 일부 사업주는 대지급금으로 직원 월급을 해결하면서 여러 차례 창업을 되풀이한 것으로 전해졌다. 지원이 지원을 낳는 ‘악순환’이 벌어진 셈이다. 한 노무 전문가는 “밀린 월급을 세금으로 해결한 사업주가 곧바로 창업한다면 일반적으로 국민들이 납득하기 어려울 것”이라며 “일종의 도덕적 해이가 벌어지고 있다”고 말했다.

일각에선 재창업했다는 이유만으로 ‘악덕 사업주’라는 꼬리표를 붙이긴 어렵다는 지적도 나온다. 대지급금 변제를 위한 경제 활동의 일환으로 재창업을 선택한 경우도 있다는 설명이다. 고용부 관계자는 “도덕적 해이인지 생존형 창업인지 사례별로 면밀하게 살펴볼 예정”이라며 “재창업이 확인된 변제금 미납 사업주에 대해선 매출 발생 등을 추가 조사해 금액을 환수할 수 있도록 하겠다”고 했다.

이광식 기자 bumeran@hankyung.com

관련뉴스