지난 4일 독일 최대 항구도시 함부르크. 신재생에너지 강국인 독일의 도시답게 컨테이너선으로 화물을 실어 나르는 지게차 너머 풍력발전기들이 힘차게 돌아갔다. 하지만 부두에선 지게차가 간간이 돌아다닐 뿐 비교적 고요한 분위기였다. 흐리던 이날 함부르크 날씨처럼 수출 중심인 독일 경제가 맞닥뜨린 현실은 어둡다. 함부르크항마케팅(HHM)에 따르면 올 상반기 함부르크항을 통한 수출량은 190만TEU(1TEU=20피트짜리 컨테이너 1개)로 작년 상반기 대비 9.5%(20만TEU) 줄었다.

하반기 사정도 좋지 않다. 8월 독일의 총수출액은 전월 대비 1.2% 감소한 1279억유로(약 180조원)로 하락폭이 시장 추정치의 세 배에 달했다. 마티아스 슐츠 HHM 홍보담당 임원은 이날 한국경제신문과 만나 “대부분 정상적으로 작동하고 있지만 함부르크항 구인·구직중개업체(GHB)는 근무시간을 주 40시간에서 주 30시간 정도로 줄이기도 했다”며 “세계 경기 불확실성이 커 독일 수출이 언제 회복할지 예측하기 어렵다”고 말했다.

하반기 사정도 좋지 않다. 8월 독일의 총수출액은 전월 대비 1.2% 감소한 1279억유로(약 180조원)로 하락폭이 시장 추정치의 세 배에 달했다. 마티아스 슐츠 HHM 홍보담당 임원은 이날 한국경제신문과 만나 “대부분 정상적으로 작동하고 있지만 함부르크항 구인·구직중개업체(GHB)는 근무시간을 주 40시간에서 주 30시간 정도로 줄이기도 했다”며 “세계 경기 불확실성이 커 독일 수출이 언제 회복할지 예측하기 어렵다”고 말했다.그간 독일은 값싼 러시아산 천연가스로 공장을 돌려 제품을 생산하고 중국에 판매해 수익을 거뒀다. 견고하던 독일의 수출 모델은 더 이상 작동하지 않고 있다. 지난해 우크라이나 전쟁 이후 러시아산 가스 공급이 중단된 데다 탈원전 영향으로 전기료가 치솟으면서다.

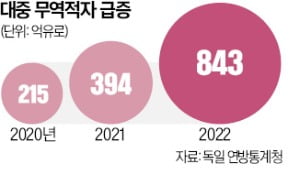

중국 경기 둔화도 독일의 발목을 잡고 있다. 중국은 작년까지 7년 연속 독일의 최대 교역 파트너였다. 하지만 코로나19 이후 경기가 더디게 회복되며 독일산 제품 수요도 꺾였다. 더 큰 문제는 중국이 공급망 자립화에 나서며 독일산 제품 수입을 줄이고 있다는 점이다. 이로 인해 2021년 394억유로(약 56조원)이던 독일의 대중 무역적자는 1년 만에 843억유로(약 120조원)로 두 배 넘게 늘어났다. 폴커 트라이어 독일 연방상공회의소(DIHK) 대외대표는 “핵심 수출품인 자동차와 자동차 부품의 대중 수출액이 올 상반기 21%(전년 동기 대비) 감소하며 가장 큰 타격을 받았다”며 “독일의 대중국 수출에서 기계류가 차지하는 비중도 꾸준히 줄고 있다”고 했다.

독일이 주목하는 신시장은 인도 브라질 남아프리카공화국 등이다. 2월 올라프 숄츠 독일 총리가 인도를 방문하는 등 수출시장 다변화에 힘쓰고 있다. 하지만 인도는 러시아산 원유를 수입하는 등 독일 정부의 스탠스와 충돌하는 점이 있어 완벽한 교역 상대가 되기 어렵다는 지적도 나온다.

독일 정부는 세계 2위 경제대국인 중국과 완전히 거리를 두기 어렵다는 점을 인지하고 있다. 독일 정부가 디커플링(탈동조화)이 아니라 디리스킹 전략을 택한 것도 이런 이유 때문이다. 일부 독일 기업은 지정학적 리스크를 피하기 위한 방편으로 오히려 중국 현지 투자를 늘리고 있다. 독일 대형 화학기업 바스프는 2030년까지 중국에 최대 100억유로(약 14조원)를 투자할 방침이다. 독일 전기·전자기업 지멘스는 6월 싱가포르에 신규 공장을 짓는다고 발표하는 동시에 기존 중국 공장을 확장한다는 계획도 공개했다.

중장기적으로는 독일이 수출주도형 경제성장 구조를 유지할 수 없을 것이란 관측이 나온다. 프리돌린 스트랙 독일산업협회(BDI) 글로벌시장 실장은 “화학 철강 시멘트 등 에너지집약산업은 저렴한 러시아산 가스를 바탕으로 글로벌 시장에서 성공을 거둘 수 있었지만 이런 모델은 완전히 사라지게 됐다”며 “앞으로 독일 수출의 많은 부분이 현지 생산으로 대체될 것”이라고 전망했다.

베를린·함부르크=허세민/장서우 기자 semin@hankyung.com

관련뉴스