이코노미스트의 1일(현지시간) 보도에 따르면 냉전 종식 이후 미국 방산업체들이 통합하면서 과점 체제가 고착화했다. 1950년대 50여 곳에 달하던 방산업체는 6곳으로 줄었다. 미국 국방부는 무기 조달 및 연구개발(R&D) 예산으로 연간 3150억달러(약 422조원)를 쏟아붓고 있다. 이 중 대부분은 국방부와 직접 거래하는 소수의 군수업체에 돌아간다.

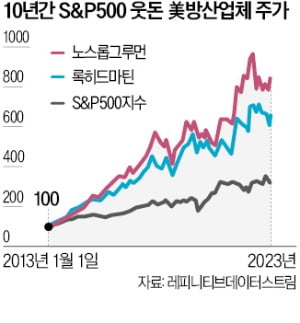

이코노미스트의 1일(현지시간) 보도에 따르면 냉전 종식 이후 미국 방산업체들이 통합하면서 과점 체제가 고착화했다. 1950년대 50여 곳에 달하던 방산업체는 6곳으로 줄었다. 미국 국방부는 무기 조달 및 연구개발(R&D) 예산으로 연간 3150억달러(약 422조원)를 쏟아붓고 있다. 이 중 대부분은 국방부와 직접 거래하는 소수의 군수업체에 돌아간다.그 결과 미 방산업체는 수십 년에 걸친 장기 계약을 맺으며 안정적으로 이익을 낼 수 있다. 록히드마틴, 제너럴다이내믹스, 노스롭그루먼 등 주요 방산업체의 주가는 시장 수익률(S&P500 기준)을 웃돌았다. 지난 4월 미 국방부가 발표한 논문에 따르면 2000~2019년 방위산업체들은 민간업체 대비 주주 수익률, 자산 수익률, 자기자본 수익률 등에서 우위였다.

미 국방부는 군수업체들이 쓴 R&D 비용에 10~15%를 추가 지급하는 ‘비용 플러스’ 방식으로 조달계약을 맺어왔다. 따라서 이들 군수업체는 불확실한 기술에 투자할 유인이 없고, 정해진 시간과 예산에 맞춰 납품할 필요가 없다. 일례로 록히드마틴의 F-35 전투기 제작 프로젝트는 1990년대에 시작됐지만 10년 정도 지연되고 있다. 또 무기 생산이 시작되면 수십 년 동안 고정가격으로 납품할 수 있다. 노스롭그루먼이 개발 중인 B-21 스텔스 폭격기도 30년에 걸쳐 100대를 납품하는 데 2000억달러 이상을 받게 될 전망이다.

민간기업들이 군수업체들과 손잡고 미 국방부의 계약을 따내는 사례가 잇따르고 있다. 제너럴모터스(GM)는 2020년 독일 무기업체 라인메탈의 미국지사와 함께 군용 트럭 공급 계약을 체결했다.

아마존, 구글, MS 등 빅테크 기업들도 이런 변화를 틈타 방산시장에 눈독을 들이고 있다. 국방 및 보안 분야가 빅테크의 수익 변화를 가져올 수 있는 ‘드문 시장’이기 때문이다. 이들 세 업체는 소프트웨어 제조회사인 오라클과 함께 미 국방부와 90억달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 맺었다. MS는 군대에 증강현실 고글을 공급하는 계약도 맺었다. 스페이스X는 우크라이나 군대에 인터넷 접속 서비스를 제공한다.

신생 방산업체들도 발 빠르게 몸집을 키우고 있다. 소프트웨어 플랫폼 개발업체 안두릴은 단거리 드론 ‘고스트’를 제작하고 있다. 민첩한 시장 대응을 위해 로켓 엔진 제조업체를 인수한 데 이어 호주 해군을 위한 수중 자율 선박도 개발 중이다.

미국 싱크탱크인 애틀랜틱카운슬의 스티브 그루드먼 연구원은 “‘디지털 네이티브’도 아닌 데다 대량의 하드웨어(무기)를 느리게 생산해온 군수업체들에 이런 변화는 수용하기 힘든 일”이라고 설명했다.

안상미 기자 saramin@hankyung.com

관련뉴스