빈 필하모닉·베를린 필하모닉·로열콘세르트헤바우오케스트라(RCO). ‘세계 3강’으로 꼽히는 이들 명문 악단과의 협연은 모든 연주자의 꿈이다. 바이올리니스트 야사 하이페츠·다비드 오이스트라흐, 피아니스트 글렌 굴드·예브게니 키신…. 전설의 비르투오소 중 이들 악단을 거치지 않은 인물이 없을 정도다. 지난주 벌어진 ‘클래식 서울대첩’은 그래서 “협연자가 누구냐”가 흥행의 열쇠였다.

클래식 공연 역대 최고가(55만원) 티켓으로 화제를 모은 베를린 필이 낙점한 인물은 한국이 낳은 세계적 피아니스트 조성진(29)이었다. 그가 선택한 작품은 초인적인 힘과 기교보단 표현의 깊이와 탄탄한 기본기가 곡의 완성도를 좌우하는 베토벤 피아노 협주곡 4번. 평소 가장 좋아하는 작품 중 하나라고 자주 언급해 온 곡인 만큼 조성진은 편안하면서도 여유로운 연주를 들려줬다. 이 곡은 다른 협주곡과 달리 솔리스트가 오케스트라보다 먼저 등장하는데, 화려한 선율이 아니었음에도 조성진의 서정적이면서도 세련된 음색은 충격적으로 강렬했다. 섬세한 테크닉에 통통 튀어 오르는 리듬부터 풍성한 루바토 처리, 대범할 땐 거침없이 뻗어나가다가도 노래할 땐 한없이 유려하게 속삭이는 광활한 표현까지. 그의 연주는 분명 ‘살아있는 음악’을 느낄 수 있는 특별한 창구였다.

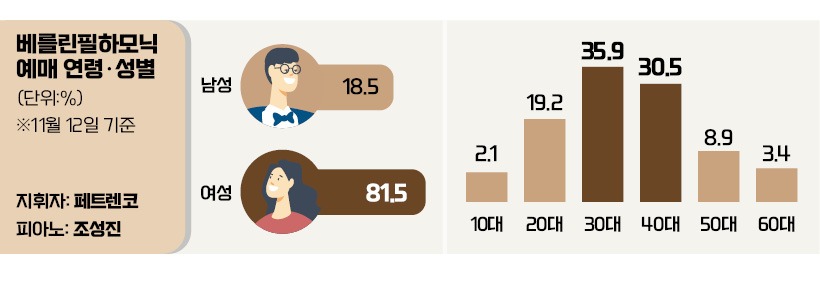

조성진이 내년부터 베를린 필의 상주 음악가로 활동한다는 사실이 공개된 직후 첫 공연이란 점에서 더 관심을 끌었다. 모든 음을 정제된 표현과 정갈한 터치로 살려내는 조성진과 치밀한 지휘를 고수하는 페트렌코의 음악은 마치 영혼의 단짝처럼 어우러졌다. 연주를 마친 뒤 서로를 끌어안은 조성진과 페트렌코의 뜨거운 눈빛에서 함께 이뤄낸 음악적 성취감도 읽을 수 있었다.

빈 필의 서울 연주 여행을 함께한 파트너는 ‘클래식계 슈퍼스타’ 피아니스트 랑랑(42)이었다. 이번 내한에선 선곡부터 의외였다. 왼팔 부상을 이유로 2017년부터 3년간의 공백기를 가진 뒤 모차르트, 베토벤 곡처럼 상대적으로 손에 무리가 덜 가는 곡을 주로 연주해왔다. 그런데 기교나 표현력에 있어 소화하기 까다로운 생상스 피아노 협주곡 2번을 들고 오다니. ‘과연 예전의 기량을 보여줄까’라는 생각이 잠시 머릿속을 스치기도 했다. 역시 기우였다. 한없이 유려한 터치로 몽환적 장면을 연출하다가도 순식간에 강렬한 타건으로 청중을 장악했다.

모든 터치가 완벽했다곤 할 수 없지만 생상스의 다채로운 감성을 설득력 있게 그려내는 솜씨는 일품이었다. 강렬한 쇼맨십도 여전했다. 연주 중 마치 악단을 지휘하듯 왼손을 높이 들어 올려 선율을 받아치는 모습, 건반을 친 손을 어깨 뒤쪽으로 크게 돌려 격정의 감정을 드러내는 동작은 시각적 유희를 더했다. 양손을 청중을 향해 세게 던지는 특유의 인사법도 더해서. 두 번째 앙코르곡 ‘레인보우 커넥션’이 나올 때 청중은 옆자리 사람들과 눈을 동그랗게 뜨고 마주치기도 했다. 한국 청중에겐 다소 낯선 작품이어서다. 그가 지난해 발매한 ‘더 디즈니 북’ 앨범 수록곡이자 디즈니 영화 ‘머펫 무비’ OST인 이 곡은 북미 청중에겐 어릴 적의 향수와 동심을 불러일으키는 화제의 곡. “랑랑의 자작곡이라고 생각했다”는 청중도 있을 정도였지만 분명한 건 하나. 그 포근한 선율에 눈물을 훔치는 이들이 곳곳에서 보였다.

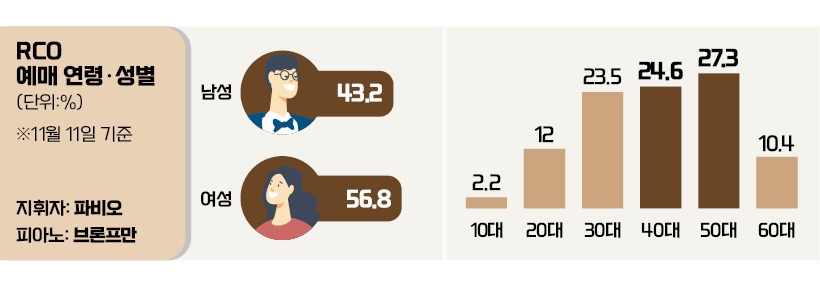

RCO의 솔리스트는 러시아 출신의 거장 피아니스트 예핌 브론프만(65)이었다. 2015년 런던 심포니 오케스트라 공연에서 손가락이 찢기는 사고에도 끝까지 좋은 연주를 선보이면서 전 세계 클래식 애호가들을 감동하게 한 인물. 그는 이번에도 ‘진정한 거장’의 면모를 보여줬다. 무대를 준비하는 자세부터 달랐다. 악단보다 하루 일찍 한국에 입국해 이틀 내내 무대 위에 놓인 두 대의 피아노 음색을 예민하게 비교해가며 공연에 올릴 피아노를 골랐다.

그는 리스트 피아노 협주곡 1번에 비해 덜 유명하며, 다소 진중한 성격의 리스트 피아노 협주곡 2번을 들려줬다. 사실 브론프만에게 어떤 곡을 연주하는가는 따질 필요가 없는 문제였다. 그는 ‘리스트 피아노 협주곡 2번의 재발견’이란 얘기가 나올 만큼 뛰어난 기량을 보여줬다. 사운드는 비할 데 없이 거대했고, 테크닉은 유려했다. 넓은 음역으로 펼쳐지는 화성과 옥타브 진행 등 웬만한 비르투오소가 아니면 제대로 소화하기 어려운 리스트 작품 특유의 요소들도 그의 손에선 자유로웠다.

앙코르곡으로 그는 슈만의 아라베스크 C장조와 쇼팽의 에튀드 12번 ‘혁명’을 택했다. 혁명을 연주할 땐 손가락이 잘 보이지 않을 정도의 속주를 선보여 환갑을 넘긴 나이를 무색하게 했다. 감동한 건 청중뿐만이 아니었다. RCO 단원들은 그의 연주에서 눈을 떼지 못했고, 지휘자 파비오 루이지는 무대 한쪽에 서서 두 손을 모은 채 소리 하나하나를 곱씹듯 감상했다. 브론프만이 ‘음악가들의 음악가’란 걸 보여준 명장면 하나. 1부에서 연주를 마치고도 2부 공연이 끝날 때까지 기다린 그는 이날 아시아 투어를 마친 RCO 단원들과 일일이 악수하며 인사를 나눴다. 연주자들은 그의 애칭인 “FIMA”를 연호하며 존경의 마음을 한껏 드러냈다.

김수현/최다은/조동균 기자 ksoohyun@hankyung.com

관련뉴스