이 기사는 12월 13일 17:04 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

국내 기업공개(IPO) 수요예측에 참여하는 기관투자가 수는 4~5년 사이 두배 안팎 급증했다. 정책적으로 꾸준히 기관의 참여 자격 조건을 완화해온 결과 2000여 곳으로 늘었다. 금융당국은 더 많은 투자 전문가가 참여할수록 가장 합리적인 시장 가격을 발견할 수 있을 것이란 전제를 바탕으로 정책을 폈다.

하지만 현실은 냉혹하다. 기업가치를 산출할 역량이 없는 기관이 너무 많아지면서 시장 가격 왜곡 현상이 벌어지고 있다. 기관 자격을 제한하기 어렵다면 눈치 싸움을 벌일 수 없도록 기관 간 정보 교류를 제한하거나 주관사의 공모주 배정 자율권을 강화해야한다는 주장이 나온다.

IPO 투자기관, 글로벌 300곳 vs 국내 2000곳 ‘넌센스’

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2019년경까지 700여곳이었던 유가증권시장 IPO 수요예측 참여 기관 수는 현재 1500여곳에 육박하고 있다. 코스닥 IPO의 경우 1200여곳에서 현재 2000여 곳으로 증가했다.LG에너지솔루션 ‘허수성 청약’ 논란 이후 금융감독원이 주금 납입 능력을 기준으로 규제를 강화했지만, 허수성 주문만 줄었을 뿐 실제 참여기관 수에선 큰 차이가 없다는 게 IB업계 얘기다.

글로벌 자본시장에서 IPO 수요예측에 참여하는 기관 수는 200~300곳 정도로 추산된다. 국내 수요예측에 참여하는 해외 기관은 역시 50~250곳 정도다. 시장 규모도 적은 한국에서 IPO 수요예측에 참여하는 기관 수가 해외보다 10배 가까이 많은 셈이다.

IB 업계 관계자는 “IPO 시장 규모를 따져보면 국내에만 2000여개에 가까운 기관 수요예측 참여자가 있다는 건 넌센스”라며 “더 많은 수요예측 참여자가 등장할수록 주식 시장에서의 평가와 근접한 결과가 나올 것이란 정부의 정책 때문”이라고 말했다.

국내 공모주 시장에서 수요예측에 참여할 수 있는 기관투자가 자격 요건은 꾸준히 완화됐다. 초기엔 은행과 보험사, 증권사, 연기금, 자산운용사 등 일부 기관만 참여할 수 있었으나 2015년 투자일임형 자문사와 부동산신탁사도 IPO 수요예측 참여가 허용됐다.

2019년엔 전문 사모 운용사 설립 요건 중 자기자본 기준이 20억원에서 10억원으로 낮아지면서 중소형 기관이 부쩍 늘어났다. 고액자산가가 오로지 공모주만을 투자 대상으로 삼아 직접 운용사를 설립할 수 있는 통로가 만들어진 시기로 꼽힌다.

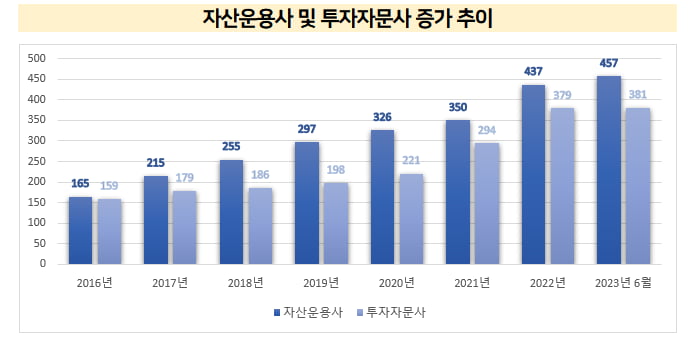

금융통계정보시스템에 따르면 2019년 말 297곳이었던 자산운용사 수는 지난 6월 기준 457곳으로 160곳이 증가했다. 투자자문사 역시 같은 기간 198곳에서 381곳으로 두 배 가까이 급증했다.

효율성보다 형평성에 치우친 제도 개선 필요

수요예측 참여 기관의 자격 요건을 강화하기엔 기존 운용사의 반발 등으로 만만치 않을 것으로 전망됐다. 건전하게 수요예측에 참여하고 있는 운용사까지 덩달아 영업이 위축될 수 있단 점도 걸림돌이다. 수요예측에 참여하는 기관 간 수요예측 주문 가격을 서로 모르게 하는 일종의 차이니스월(정보 교류 차단)이 필요하단 의견이 나온다. 수요예측도 일종의 경쟁 입찰인데 다른 이들이 제시한 가격과 주문 수량을 토대로 가격과 희망 수량을 적어내는게 비정상적인 행태란 것이다.

우회적으로 서로 정보를 주고 받는 걸 적발하긴 쉽지 않겠지만 적발시 영업정지 또는 수요예측 참여 제한 등 일벌백계 규제를 만들어 관행처럼 당연시되고 있는 행위를 제한할 규정이 필요하단 주장이다.

기업가치 산출 역량이 없는 기관투자가를 자연스럽게 공모주 시장에서 퇴출시키기 위해 공모주 배분을 주관사 자율에 맡겨야한단 목소리도 나온다. 주관사가 자율적으로 밸류에이션 조직 및 기능이 없다고 판단되는 곳에 대해선 배정을 안할 수 있도록 허용해달라는 것이다.

코스닥 IPO의 경우 개인투자자 대상 일반청약과 우리사주 몫을 제외한 55~75%가 기관투자가에 배정된다. 이 중 코스닥벤처펀드와 하이일드펀드 등에 35%가 우선 배정된다.

우선 배정 제도는 일몰제로 도입된 제도다. 하지만 코스닥 벤처시장과 하이일드 채권시장의 활성화를 위해 매번 기한이 연장됐다. IPO 주관사는 사실상 공모주를 미끼로 삼아 다른 시장을 떠받치는 구조가 불합리하다고 일몰제 적용을 요구했지만, 번번이 무산됐다.

하이일드펀드의 경우 오히려 내년부터는 코스닥 공모주 우선 배정 물량이 5%에서 10%로 상향 조정된다.

남은 물량도 주관사 마음대로 배정할 수 없다. ‘공평하고 합리적인 배정’ 기준에 따라 물량을 나눠 줘야 하기 때문이다. 자의적 기준으로 공모주를 배정할 경우 배정을 받지 못한 기관투자가가 금융당국에 진정을 넣는 사례가 비일비재하다.

올해 상반기 ‘코너스톤 투자자 제도’ 도입을 위한 입법 논의가 있었지만 진전이 없다. 코너스톤 투자자 제도는 IPO 증권신고서 제출 이전에 장기 보호예수 등의 조건을 확약한 기관투자가에 공모주 일부를 사전 배정하는 제도다. 하지만 대형 기관투자가에 대한 특혜 논란 등을 의식해 금융위원회가 뒷짐을 지고 있다는 지적이다.

자본시장연구원은 ‘한국 신규 공모시장의 구조분석’ 보고서에서 “인수인이 공모주 물량 배정에 대해 재량권을 행사할 수 있는지 여부는 수요예측 제도의 효율성 달성에 핵심적인 조건”이라며 “하지만 국내 수요예측 제도에서는 인수인의 물량배정권이 규제에 의해 상당부분 제한되어 있다”고 진단했다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com

관련뉴스