포스코와 현대제철은 각각 후판을 연간 550만t, 260만t 생산하는데 절반 이상이 조선용이다. 동국제강은 연 생산량 100만t 가운데 30%를 긴급재, 특수재로 조선사에 납품한다. 후판 공급가격이 t당 1만~2만원만 싸져도 수백억원씩 손해를 보기 때문에 철강사들은 1만원에도 민감하다. 조선사에도 후판은 선박 제조원가의 20%를 차지할 정도로 중요하다.

철강사는 조선사 ‘입김’이 세져 수익이 남지 않는다고 항변한다. 최근 고부가가치 선박은 철강재를 기존보다 덜 써 전체 후판 납품량이 줄어들고 있다. 반면 조선사는 신조선가가 상승하고 있지만, 인건비·자재값도 그만큼 올라 이를 반영해야 한다는 주장을 펴고 있다. 조선업계는 “중국산 후판 사용을 지양해달라는 선사도 있어 국산을 많이 쓰고 싶지만, 가격 차이가 워낙 크다”고 말했다. 이에 대해 철강업계는 “철강 업종도 원자재값 상승에 시달리는 건 마찬가지”라고 반박했다.

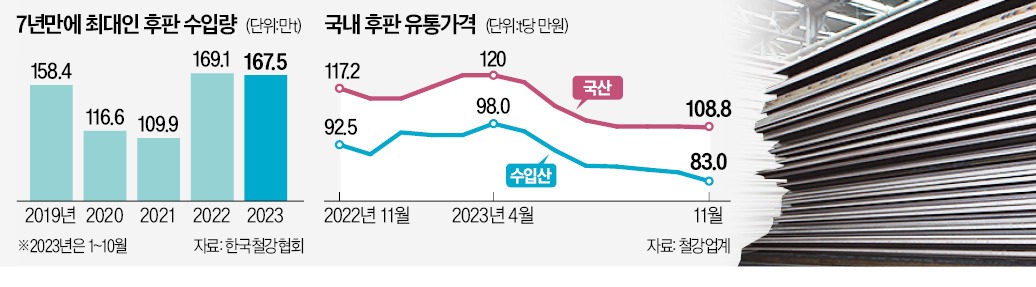

중국산 등 저가 후판 수입이 급증하면서 국내 철강사 입지는 더 줄어들고 있다. 한국철강협회에 따르면 후판 수입량은 올 1~10월 167만5000t으로 전년 수입량(169만1000t)에 육박했다. 2016년(216만1000t) 이후 7년 만에 가장 많을 것으로 예상된다. 시장에서 유통되는 외국산 후판가격은 국산보다 23.7% 저렴하다. 지난달 국산 후판은 t당 108만8000원에 거래됐지만, 외국산은 83만원이다. 철강사와 조선사의 협상가는 대규모 공급가여서 시장 유통가보다 저렴하지만, 국산과 외국산 가격 차이는 비슷한 것으로 추정된다.

포스코도 태양광·풍력 등 에너지용 철강재 판매량을 올해 120만t에서 2030년 300만t으로 늘리겠다는 목표다. 동국제강도 해상플랜트, 건축 등에 쓰이는 후판 시장을 적극 공략하고 있다.

덴마크 해상풍력업체인 오스테드는 1조5000억원을 투자해 인천에 건설할 국내 최대 규모 해상풍력 발전단지 개발 허가를 최근 취득했다. 또 윤석열 대통령의 영국 국빈 방문을 계기로 양국이 해상풍력 협력을 고도화하기 위한 업무협약(MOU)을 다수 체결한 만큼 국내 철강사의 에너지용 철강재 시장도 커질 것으로 전망된다.

김형규 기자 khk@hankyung.com

관련뉴스