‘슈링코노믹스’(축소 경제)는 국제통화기금(IMF)이 2020년 3월 일본의 인구 감소와 이에 따른 경제적 파장을 분석하면서 처음 등장한 용어다. 인구 감소에 따라 ‘경제 허리’인 생산가능인구(15~64세)가 줄면서 생산·소비·투자·고용을 비롯한 경제 전반이 활력을 잃는 현상을 뜻한다. 지난해 기준 일본(1.26명)보다 합계 출산율이 낮은 한국(0.78명)은 ‘슈링코노믹스의 덫’에 빠질 위험이 더 크다는 지적이 나온다.

이미 한국의 지난해 출산율은 0.78명으로 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 최하위다. 이는 1994년 독일 통일 후 극심한 혼란을 빚었던 옛 동독 지역(0.77명)과 비슷한 수치다. 젊은 여성들이 동독에서 서독 지역으로 대거 이동한 데다 새 체제 적응에 어려움을 겪던 청년들이 결혼과 출산을 미루면서 나타난 ‘예외적’ 수치였다. 당시 동독에선 인구가 급감하면서 지역경제도 흔들렸다. ‘인구 감소→지역경제 추락→거주민 이탈→인구 감소’라는 슈링코노믹스의 함정에 빠진 것이다. 출산율이 1990년(1.52명) 수준을 회복한 건 15년가량이 흐른 2000년대 후반이었다. 독일 정부가 옛 동독 지역의 경제력 복구 등 통일비용으로 2조유로(약 2838조원)를 쓰면서 간신히 이뤄냈다.

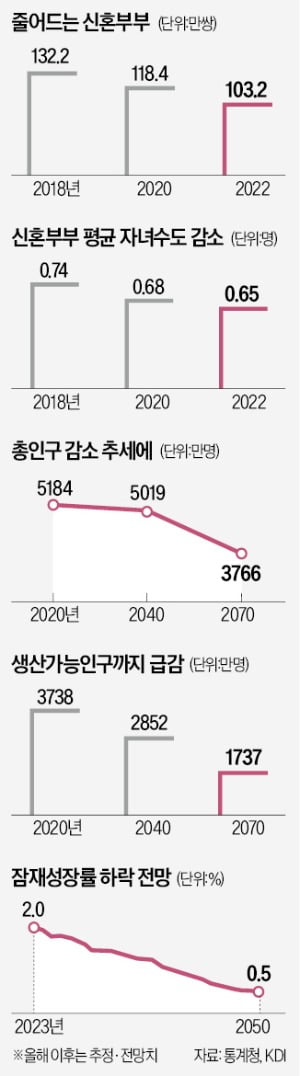

국내에선 출산율이 좀처럼 개선되지 않고 있다. 특히 출산이 많은 축에 드는 신혼부부들까지 자녀를 낳지 않는 현상이 뚜렷하다. 지난해 신혼부부가 낳은 자녀 수는 평균 0.65명까지 줄었다.

인구 전문가들은 저출산 고령화에 따른 청년 인구 감소와 고령 인구 증가가 동시에 나타나면서 한국은 이미 슈링코노믹스에 빠져들고 있는 것으로 보고 있다. 한국경제인협회에 따르면 2022년 기준 출생아 수 25만 명, 대학 입학 정원 47만 명이 그대로 유지될 경우 2040년에는 전국 대학의 50% 이상이 신입생을 못 채워 사라질 전망이다. 실제로 전국 곳곳에서 학생이 줄면서 문을 닫는 학교가 속출하고 있다. 군대 유지를 위한 병역자원 모집에도 어려움이 예상된다.

인구 전문가들은 저출산 고령화에 따른 청년 인구 감소와 고령 인구 증가가 동시에 나타나면서 한국은 이미 슈링코노믹스에 빠져들고 있는 것으로 보고 있다. 한국경제인협회에 따르면 2022년 기준 출생아 수 25만 명, 대학 입학 정원 47만 명이 그대로 유지될 경우 2040년에는 전국 대학의 50% 이상이 신입생을 못 채워 사라질 전망이다. 실제로 전국 곳곳에서 학생이 줄면서 문을 닫는 학교가 속출하고 있다. 군대 유지를 위한 병역자원 모집에도 어려움이 예상된다.인구 감소는 이미 시작됐다. 통계청의 ‘장래인구추계:2020~2070년’에 따르면 2020년 5184만 명으로 정점을 찍은 한국 인구는 2070년 3766만 명까지 떨어진다. 생산가능인구는 이 기간 3738만 명에서 1737만 명으로 줄어든다. 생산 활력이 떨어질 수 있는 것이다.

잠재성장률도 하락할 것으로 예상된다. 한국개발연구원(KDI)에 따르면 2023~2027년 한국의 잠재성장률은 평균 2% 수준이다. 하지만 지금 추세가 이어지면 2050년엔 잠재성장률이 0.5%까지 떨어질 전망이다. 그나마 생산성이 연평균 1% 증가할 때를 가정한 수치다. 생산성이 0.7%로 떨어지기만 해도 2050년엔 잠재성장률이 0%로 추락할 것으로 KDI는 예상했다. 국제신용평가사 무디스도 “한국의 생산가능인구가 2020~2040년 24%가량 줄어들 전망”이라며 “저출산과 고령화가 한국의 성장 엔진을 꺼뜨릴 수 있을 것”이라고 경고했다.

전문가들은 정부 차원의 단순한 출산율 제고 정책으로는 이런 상황을 바꿀 수 없다고 지적한다. 한동훈 법무부 장관도 최근 “장기간 지속된 저출산 현상은 단기간에 추세를 바꾸기 어려운 정해진 미래”라고 했다. 이 때문에 인구 재앙을 막기 위해 이민 확대가 불가피하다는 지적이 나온다.

특히 전문가들은 당장의 지표만 놓고 보면 경제착시 효과를 초래할 수 있다는 점을 우려하고 있다. 청년 인구가 감소하면서 청년 실업률이 현격하게 떨어지고, 60세 이상 고령자의 경제활동 참여가 늘어나 고용지표가 개선되는 것처럼 보일 수 있다는 설명이다. 이상림 한국보건사회연구원 인구모니터링 평가센터장은 “슈링코노믹스는 청년 인구가 노동 수요를 더 이상 충족하지 못할 때 순식간에 확산할 것”이라며 “고령 인구에 대한 복지비 폭증으로 국가채무비율도 한계를 위협할 수 있다”고 지적했다.

박상용/허세민 기자 yourpencil@hankyung.com

관련뉴스