301년 로마 황제 디오클레티아누스의 가격 상한령은 인류 최초의 가격 통제 정책이다. 1000여 개 상품과 서비스 요금에 최고 가격을 매기고 이를 어기면 사형에 처하도록 했다. 결과는 대혼돈이었다. 시장 기능이 마비되면서 상품이 사라졌다. 당시 역사학자 락탄티우스는 “많은 사람이 물건 하나 때문에 죽었고, 절도와 약탈이 들끓어 결국 법은 폐지됐다”고 전했다.

301년 로마 황제 디오클레티아누스의 가격 상한령은 인류 최초의 가격 통제 정책이다. 1000여 개 상품과 서비스 요금에 최고 가격을 매기고 이를 어기면 사형에 처하도록 했다. 결과는 대혼돈이었다. 시장 기능이 마비되면서 상품이 사라졌다. 당시 역사학자 락탄티우스는 “많은 사람이 물건 하나 때문에 죽었고, 절도와 약탈이 들끓어 결국 법은 폐지됐다”고 전했다.가격 통제로 국가와 시민이 서로 적이 된 사례도 있다. 미국 독립전쟁 때 펜실베이니아주 인근 밸리 포지에 진지를 친 조지 워싱턴 군대가 물자 부족에 시달리자 펜실베이니아주 의회는 상인들이 독립군에 값싼 가격에 물품을 팔도록 하는 ‘물가 통제법’을 만들었다. 그러나 상인들은 독립군에 판매를 거부했고, 급기야는 적군인 영국군과 거래하는 지경에 이르렀다. 물자 공급이 끊어진 워싱턴 군대는 막대한 타격을 입었다. 미국 13개 주 연합 의회는 이듬해 이런 법령을 다시는 만들지 말자고 결의했다. 이른바 ‘밸리 포지의 교훈’이다.

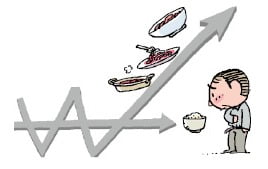

하지만 물가관리 특명을 받는 공무원들은 종종 이런 교훈을 잊는다. 행정안전부는 지역 평균보다 싸게 음식을 파는 식당을 ‘착한가격 업소’로 지정해 명패 부착과 함께 상하수도 요금 감면 등의 혜택을 주고 있다. 제도 시행 13년이 됐건만, 초기보다 대상 업소가 오히려 감소했다.

가격을 내세운 ‘착한 식당’ 제도가 자리 잡지 못한 이유 중 하나는 역설적으로 ‘가격’에 있다. 서울의 한 아파트 단지 지하상가에 자리 잡은 착한 가게는 간판에 ‘순대국밥’이라고 써놓고 음식은 백반만 판다. 돼지고깃값이 올라 국밥 가격을 6000원에서 7000원으로 올렸더니, 손님들이 5000원짜리 백반만 찾아 결국 국밥 판매를 중단했다는 것이다. 손님들이 순대국밥이 아니라 가격만 보고 식당에 왔다는 얘기다. 주특기를 접고 흔하게 볼 수 있는 반찬을 내놓는 식당을 착하다고 할 수 있을까. 맛있는 음식을 값싸게 파는 것은 언제나 식당의 미덕이지만, 값만 싸다고 좋은 음식점은 아니다. 가격 대비 음식 맛과 서비스의 질까지 감안해야 진짜 착한 가게를 가려낼 수 있을 것 같다.

윤성민 논설위원 smyoon@hankyung.com

관련뉴스