화가 빈우혁(43·사진)의 집은 어렸을 때부터 빚쟁이들에게 시달렸다. 친구 집을 전전하며 눈칫밥을 먹은 날도 많았다. 서른이 넘어서도 생계를 걱정하며 동료들이 버리는 종이와 목탄으로 그림을 그려야 했다.

그런데 빈 작가의 그림은 평온하고 고요하다. 전쟁 같았던 지난날과 정반대의 분위기다. “빈 작가의 작품에서 마음의 평화를 느낀다”는 마니아들이 생겼고, 국립현대미술관과 OCI미술관 등 그의 작품을 소장한 국내외 기관도 늘고 있다. 그는 지금 독일에서 살면서 산책길과 연못 등 유럽의 평화로운 모습을 그리고 있다.

서울 한남동 갤러리바톤에서 열리고 있는 개인전 ‘멧돼지 사냥’을 계기로 한국에 찾아온 빈 작가를 최근 만났다. 그의 삶과 작품세계의 관계를 물었다. 작가는 “내가 겪은 여러 괴로운 일로 작품 세계를 포장할 생각은 없다”면서도 살아온 얘기를 들려줬다.

어릴 적 그의 집에는 하루가 멀다 하고 빚쟁이들이 들이닥쳤다. 서울 월곡동 달동네 방 한 칸에서 네 식구가 살았기에 자기만의 공간은 꿈도 꿀 수 없었다. 친구 집에 몇 달씩 얹혀살 때도 마찬가지였다. 당연히 눈치가 보였다. 지친 마음을 산과 들을 산책하고 그림을 그리며 달랬다.

다행히 그는 공부를 곧잘 했다. ‘가난한 집 애라서 공부도 못한다’는 말을 듣기 싫어 악착같이 매달린 결과였다. 경복고를 졸업하고 고려대 인문학과에 입학했다. 서화(書花) 동아리에 들었다. 살 곳이 없으니 동아리방에서 생활하며 그림을 그렸다. 선배들이 밥과 술을 사줬고, 밤이면 동아리방에서 잠이 들었다. 그러다 이런 생각이 들었다. “평생 그림을 그리며 살고 싶다.”

그에게 늘 그림은 힘든 현실을 잊게 하는 치유의 과정이었다는 설명이다. 어려운 형편에 들어간 명문대까지 자퇴해 가며 한국예술종합학교에 입학해 대학원 과정까지 마칠 수 있었던 것도 그 덕분이다. “그때부터 풍경을 그리기 시작했어요. 당시 미술계 ‘대세’는 일종의 사회 비판의식을 작업에 넣는 것이었지요. 하지만 저는 그런 공격적인 주제가 너무 피곤했어요. 물이나 연못을 본격적으로 그리기 시작한 것도 그때입니다.”

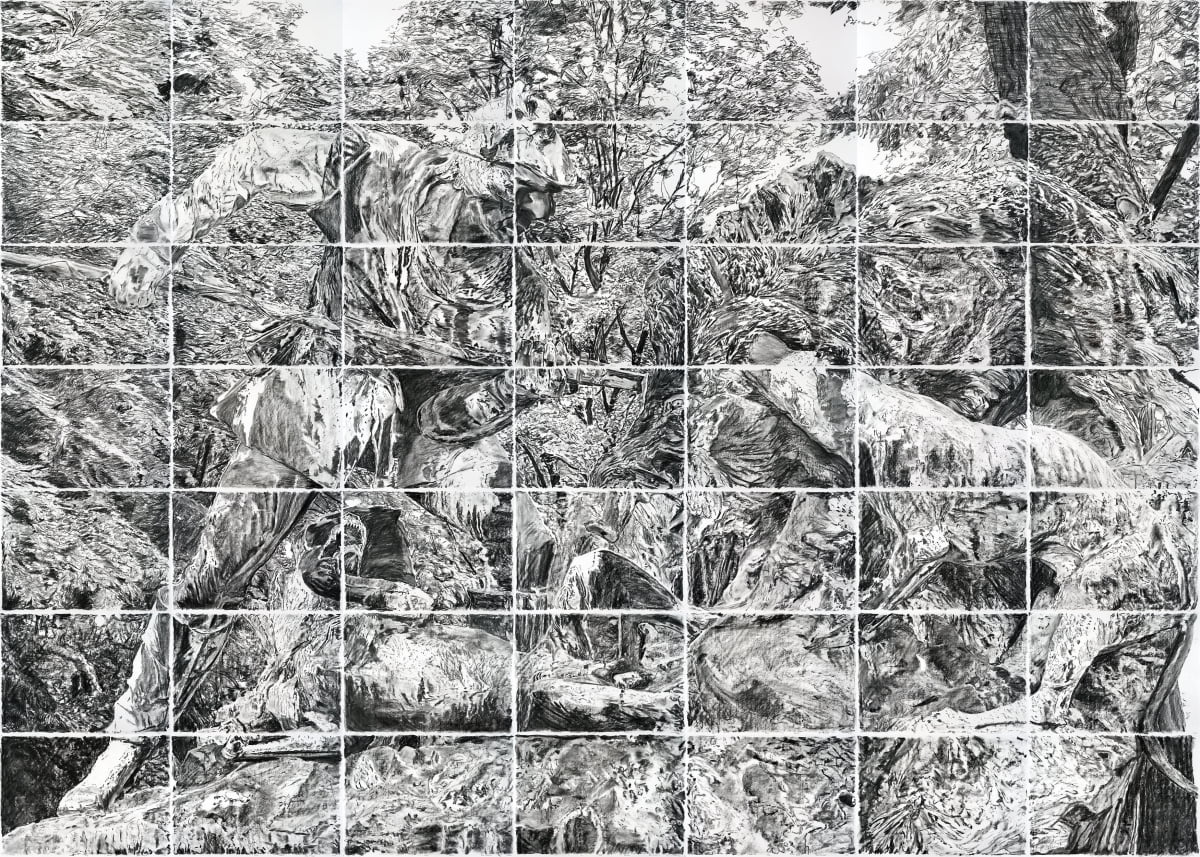

결코 쉬운 길은 아니었다. 재료비가 없어 동료들이 버린 종이를 주워다 썼다. 물감 살 돈도 없어 가장 싼 재료인 연필과 목탄을 썼다. 그렇게 작가는 2010년대 중반까지 연필과 목탄으로 그린 작품들을 팔아 생활비를 벌었다. 지금도 그는 때때로 목탄으로 그림을 그린다. 이번 전시에도 그런 작품이 몇 점 나와 있다.

대학원을 졸업한 2013년 그는 독일로 떠났다. 그곳의 풍경은 아름다웠고 가족 문제도 없었다. 물감은 한국의 반값이었고 도처에 있는 미술관마다 거장들의 명작이 걸려 있었다. 1년간 체류를 마치고 귀국한 그가 4년 전 다시 독일로 가 정착한 이유다.

2022년 여름, 어깨에 석회성 건염이 생기며 다시 위기가 찾아왔다. “이제 그림을 못 그릴 수도 있겠구나 하는 생각이 들어서 막막했어요. 여러 치료를 받으면서 목탄 드로잉으로 감각을 유지했는데 기적같이 어깨가 치료돼 반년 만에 다시 작업할 수 있었습니다.” 이번 전시의 제목이자 대표작인 ‘멧돼지 사냥’이 그때 그린 작품이다.

그는 “지금도 제 마음속에서는 과거의 일들이 소용돌이치고 있다”며 “평화로운 풍경을 그리는 건 그런 복잡한 마음에서 벗어나려는 무의식 때문이라고 생각한다”고 했다. 그러고는 “언젠가는 이런 개인적인 어려움을 다 털어내고, 여러 다른 시도를 해보고 싶다”고 덧붙였다. 전시는 오는 2월 17일까지.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스