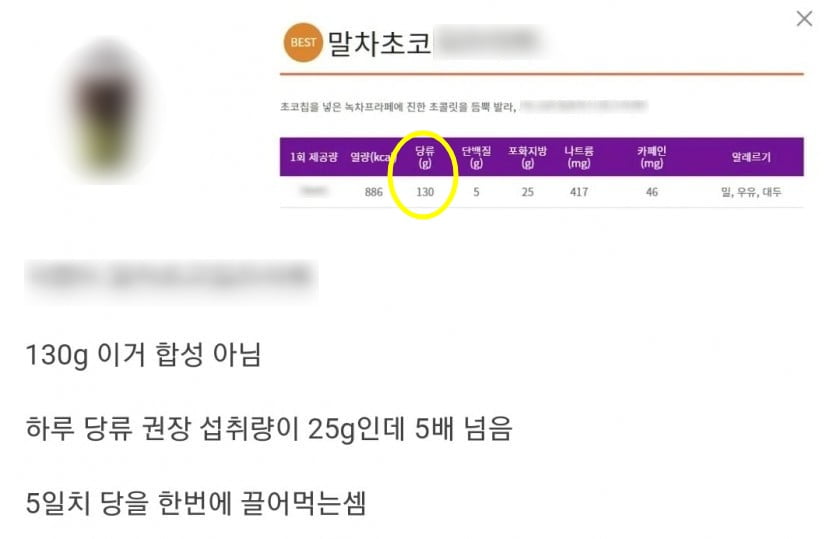

최근 한 온라인 커뮤니티에서 '역대급 당류를 자랑하는 한 카페 음료'라는 글이 화제를 모았다. 작성자는 한 카페 프랜차이즈의 말차(가루녹차)초콜릿 음료 영양성분 표시를 올리고선 "음료 한 잔에 당류가 130g에 육박한다"면서 경악했다. 이어 "이거 합성 아니다. WHO의 하루 당류 적정 섭취량인 25g의 5배다"라며 놀라움을 금치 못했다.

이 글을 접한 누리꾼들은 "식사에도 당류가 있을 텐데 저 음료는 하루에 한입씩 마셔야 하냐", "당류 함량 모르고 먹었는데 맛있긴 했다", "130g은 너무하다" 등의 반응을 보였다.

이뿐만 아니다. 최근 식품업계서 당 함유량을 낮춘 '저당', '제로칼로리(열량)' 관련 제품이 인기몰이하고 있는데도 여전히 주요 카페 프랜차이즈 브랜드에선 음료 한 잔에 당류 함량이 50g을 넘는 고당류 음료들을 쉽게 찾아볼 수 있다. 음료의 당류 함량에도 양극화가 일어난 모양새다.

각 카페 브랜드의 홈페이지에 들어가 확인해보니 당류 함량 50g을 넘는 음료들은 카페마다 수두룩했다. 몇몇 브랜드에선 당류 함량 100g을 넘는 음료들도 보였다. 앞서 온라인 커뮤니티서 화제 된 음료 말고도 A 브랜드의 딸기바나나 음료의 당류는 138g이었고, 초코바나나 음료에는 당류가 117g이나 들어있었다. B 브랜드의 딸기초코칩 음료, C 브랜드의 초코밀크쉐이크도 각각 112g, 90g의 당류가 들어있었다.

2020년 보건복지부가 발표한 당류 섭취기준 관련 자료를 보면 1일 당류 섭취량은 총 섭취 열량 대비 10~20% 이내로 권고하고 있다. g으로 따지면 성인 기준 50~100g 이내다.

식품 표시·광고에 관한 법률 시행규칙에 따른 우리나라 1일 영양성분 기준치도 하루 최대 당류 섭취량을 100g으로 규정하고 있다. 이는 식사를 통해 섭취하는 당류까지 모두 포함한 권장량이다.

이렇게 하루 권장 기준치를 거뜬히 넘기는 고당류 음료가 넘쳐나는 가운데, 일각에선 카페 음료의 영양성분 표시를 의무화하는 등 소비자가 더 쉽게 알아볼 수 있는 장치가 있어야 하는 것 아니냐는 지적이 꾸준히 나오는 상황이다.

현재 카페의 조리 식품 영양성분 표기는 식품의약품안전처 '권고' 사항에 머물러 있다. 법적 강제성이 없어 대부분의 개인 카페에선 영양성분 표시를 찾아보기 힘들고, 영양성분 표시가 있는 프랜차이즈 브랜드라 하더라도 직접 공식 홈페이지를 통해 검색해야 한다. 오프라인 매장에선 커다란 메뉴판과 대비되는 작은 글씨의 책자가 전부다.

최근 20~30대 사이에서 이른바 '젊은 당뇨' 환자의 수가 치솟으면서 영양성분 표시 의무화에 대한 목소리는 더욱 커지고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 2022년 20~30대 당뇨환자는 17만4000여명으로, 4년 새 24.9% 급증했다. 대한당뇨병학회에 따르면 당뇨 전 단계 유병률 또한 30대의 경우 30.8%에 이른다. 10명 중 3명은 당뇨 전 단계란 분석이다.

전문가들도 당류를 과잉 섭취할 수밖에 없는 식품 소비 구조가 젊은 층의 당뇨병, 비만, 고지혈증, 고혈압과 같은 만성질환 발병을 부추기는 것 아니냐고 지적했다.

이시훈 가천대 길병원 내분비대사내과 교수는 "임상 현장에서 최근 몇 년 새 당뇨 환자가 급속도로 늘어난 것을 체감한다"며 "당뇨 발병에 대한 경각심을 높여야 할 시점"이라고 지적했다. 이어 "당뇨병은 생활 습관과 밀접한 연관이 있는 질병"이라며 "국민 보건 증진 차원에서도 영양성분 표시 제도를 소비자가 확인하기 쉽게 적극적으로 운영할 필요가 있다"고 당부했다.

식약처 관계자는 "가공식품과 달리 카페 음료와 같은 조리 식품은 들어가는 재료 등 조리법이 자주 바뀌기 때문에 일일이 영양성분을 표시하기에는 한계가 있다"면서도 "조리식품도 당류 함량을 표시해야 한다는 필요성에 대해서는 공감하고 있어, 영양성분 표시 권고 대상을 확대하고 있다"고 설명했다.

한편, 해외 사례를 살펴보면 싱가포르 보건부의 경우 2022년 9월부터 '뉴트리 그레이드'라는 영양 등급 제도를 운영하고 있다. 음료 100ml 당 당류 함량에 따라 A에서 D까지 등급을 정하는 제도다. D등급 음료의 경우 상업 광고를 할 수 없는 등 엄격한 제재가 가해진다. 카페와 레스토랑에서 제공되는 음료도 제도 대상에 해당한다. 미국 일부 도시, 유럽 등 일부 지역에서도 가당 음료를 줄이기 위해 '설탕세'를 도입한 상황이다.

김영리 한경닷컴 기자 smartkim@hankyung.com

관련뉴스