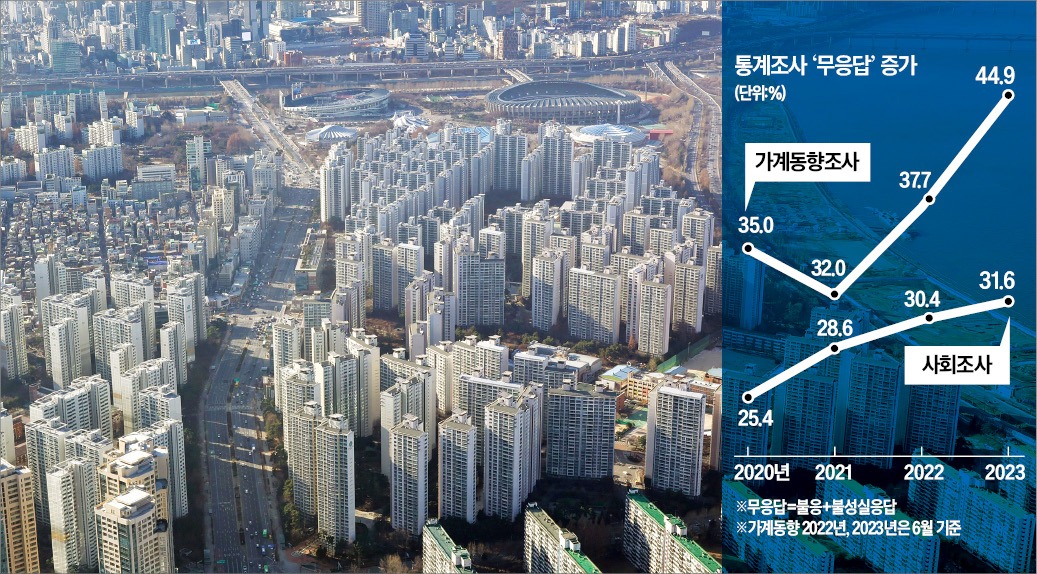

통계청 조사원들이 밝히는 대표적인 응답 거절 사례다. “대뜸 가라고 소리치는 사람도 있다”고 말하는 조사원도 적지 않다. 1인 가구 증가, 개인주의 성향 등으로 사생활을 공개하지 않으려는 사람이 많아진 가운데 코로나19 사태 이후 낯선 사람과의 대면을 꺼리는 문화마저 확산하면서 통계조사 무응답자가 빠르게 늘고 있다는 설명이다.

15일 통계청에 따르면 통계조사 과정에서 무응답자가 특히 많은 지역은 고소득 가구가 몰려 있는 곳이다. 최근 응답률이 55%로 하락한 가계동향조사는 수도권 가구의 응답률이 현저히 낮다.

통계청이 2021년 실태 분석을 한 결과 수도권은 조사 설계상 한 가구가 4600가구를 대표하도록 돼 있는데 응답이 저조해 결과적으로는 7600가구를 대표하게 된 것으로 나타났다. 특정 가구의 응답이 전체를 대표해 실제와 맞지 않은 통계가 나올 수 있는 상황이다. 단독주택 가구, 2인 가구 및 60세 이상 고령층 가구에서는 모집단에 비해 높은 응답률이 나타났다.

고용상황을 묻는 경제활동인구 조사도 비슷한 상황에 처해 있다. 통계청은 품질진단 보고서에서 “전통적으로 서울 강남·서초·송파구 등이 불응률이 높다”며 “지역적 특성이 표본의 질을 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다”고 설명했다. 지방청 기준으로 보면 수도권을 조사하는 경인지방통계청의 불응률이 약 12%로 전국 평균(10% 안팎)보다 높았다.

통계청 관계자는 “1인 가구와 맞벌이 증가로 방문 조사가 더 어려워지고 있다”며 “소득과 지출, 개인의 생활양식, 취업·실업과 고용 형태 등 조사항목이 민감해 불응률이 높아지고 있다”고 설명했다.

이 같은 통계 무응답 증가는 조사 결과의 신뢰도 하락으로 이어질 수 있다. 국회 예산결산특별위원회는 작년 말 ‘2022회계연도 결산심사보고서’를 통해 “최근 5년 새 주요 조사 통계의 응답 거절 비중이 크게 높아졌다”며 “불응률이 일정 수준 이상이면 조사의 의미 자체가 퇴색한다는 점에서 이를 관리할 필요가 있다”고 지적했다. 이인실 전 통계청장도 “통계의 신뢰를 담보하는 ‘적정 응답률’ 수준이 있는 것은 아니지만 보완하기 위한 방법을 찾아야 한다”고 말했다.

과태료 조항은 1962년 통계법 제정 때부터 명시(당시는 벌금)됐지만 개인이나 가구에 물린 적은 없다. 2019년 가계동향조사 응답률이 저조하자 통계청이 ‘과태료를 부과할 수 있다’고 엄포를 놨다가 당시 문재인 대통령이 “시대에 뒤떨어진 행정조치”라고 질책한 후 방침을 거둬들인 적도 있다. 사업체에는 2012년 등 일부 연도에 과태료를 부과한 사례가 있다.

무응답자를 어떻게 대체해야 신뢰도를 높일 수 있을지에 대한 연구도 활발하게 하고 있다. 통계개발원은 ‘경제활동인구 조사 무응답 대체방안’ 용역을 통해 무응답 항목을 최소화하는 방안 등을 제시했다. 통계청은 통계개발원이 제시한 방법을 도입하는 방안을 검토하고 있다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스