2019년 노벨문학상 수상자인 오스트리아 작가 피터 한트케는 게르하르트 하웁트만 상, 실러 상, 게오르크 뷔히너 상, 프란츠 카프카 상을 휩쓴 저명 작가다.

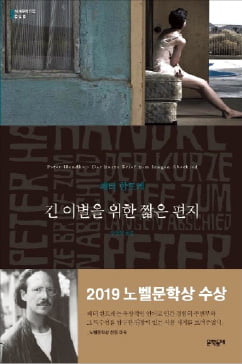

1972년에 발표한 <긴 이별을 위한 짧은 편지>는 1부 짧은 편지, 2부 긴 이별로 구성된 200페이지 분량의 장편소설이다. 작가가 “한 인간의 발전 가능성과 그 희망을 서술하려 했다”고 토로한 이 작품은 ‘우리 시대를 대표할 만한 뛰어난 성장소설’로 평가받는다.

1972년에 발표한 <긴 이별을 위한 짧은 편지>는 1부 짧은 편지, 2부 긴 이별로 구성된 200페이지 분량의 장편소설이다. 작가가 “한 인간의 발전 가능성과 그 희망을 서술하려 했다”고 토로한 이 작품은 ‘우리 시대를 대표할 만한 뛰어난 성장소설’로 평가받는다.자전적 요소가 강한 이 소설을 발표할 당시 피터 한트케의 나이가 30세였는데, 소설 주인공도 30세다. 소설 속 남녀 주인공 직업이 작가와 배우이고, 한트케의 첫 아내도 배우였다.

소설 속 주인공 나는 아내 유디트에게서 “나는 지금 뉴욕에 있어요. 더 이상 나를 찾지 말아요. 만나봐야 그다지 좋은 일이 있을 성싶지 않으니까”라는 짧고 간명한 편지를 받는다. 두 사람은 “지난 반년 동안 깊은 증오심으로 무미건조한 생활”을 해왔다. 함께 살면서도 몹시 고통스러운 나날을 보낸 둘은 서로에 대해 두려움을 갖고 있다.

그럼에도 주인공은 미국 전역을 여행하면서 유디트에 대한 첫인상을 떠올리려 애쓴다. “나를 들뜨게 하면서 새털처럼 가볍게 만들어주던 그 달콤했던 애정”은 잊어버렸고, “늘 찡그린 얼굴로 서로를 뜯어볼 수밖에 없었다”는 사실을 새삼 곱씹는다. 이러한 정황으로 보아 헤어지자는 아내에 대한 미련이 아닌 이별을 통해 다시 일어서는 과정에 주안점을 두었음을 알 수 있다.

미국에 도착해 나흘 동안 나는 여러 사람과 마주치면서, 혼자 있으면서 속마음을 쏟아놓는다. 이 과정을 통해 나를 지배하는 것이 불안과 공포라는 것을 알 수 있고, 이 굴레를 어떻게 빠져나갈지 주목하게 된다.

나는 도시를 옮겨 다니던 중 예전에 사귀었던 클레어와 재회한다. 그 사이 그녀는 아이를 낳아 혼자 기르고 있었다. 클레어가 아이에게 옷을 입히는 모습을 본 나는 “이처럼 인간적인 행위를 보고 있자니 마음이 차분히 가라앉았다”는 것을 느낀다. 클레어와 대화하고 아이와 어울리면서 외톨박이로 지내던 나는 “거리낌 없이 행동하고 말을 많이 하고 자주 웃으려고” 한다. 그리고 “배로 회전문을 밀쳐낼 수 있을 정도로 뚱뚱해졌으면 해. 그렇게 해서 점차 남이 이상하게 보지 않는 존재가 되고 싶어”라는 바람도 드러낸다.

하지만 나에게 권총을 흐릿하게 근접 촬영한 사진이 배달되더니 급기야 권총을 든 유디트가 눈앞에 나타난다. 예전에 서로를 죽여버리겠다고 협박했던 두 사람은 실랑이를 벌이다가 함께 캘리포니아에 사는 영화감독 존 포드의 집을 방문한다. 방문객과 담소를 즐기는 존 포드는 두 사람에게 “누군가와 반목하는 사이가 된다는 것은 견딜 수 없는 일”이라며 많은 얘기를 들려준다. “우리는 외로워지는 것을 원치 않습니다. 혼자 있으면 무시당하고 자기 자신만 염탐하게 되죠. 우리는 평소에 모든 것을 허심탄회하게 말하기 때문에 꿈속으로까지 가져갈 게 없죠”라며 ‘우리’를 강조한다.

유디트가 어떻게 미국에 오게 되었는지 말하자 나는 자신이 추적당하면서 살해 위협까지 당했으나 서로 평화적인 방식으로 헤어지기로 했다고 말한다.

두 사람이 타인 앞에서 당당히 그간의 과정을 밝히게 된 것은 ‘나 자신, 그리고 상대’와 화해했기에 가능한 일이다. 아이든 어른이든 살면서 끊임없이 성장해야 한다. 이별과 맞닥뜨리면 심각한 갈등을 겪지만 그 과정을 하나하나 짚어나가면서 한 단계 성숙하게 된다. ‘언어’에 몹시 까다로운 페터 한트케의 심도 깊은 토로를 통해 이별 과정을 세심하게 들여다보라.

두 사람이 타인 앞에서 당당히 그간의 과정을 밝히게 된 것은 ‘나 자신, 그리고 상대’와 화해했기에 가능한 일이다. 아이든 어른이든 살면서 끊임없이 성장해야 한다. 이별과 맞닥뜨리면 심각한 갈등을 겪지만 그 과정을 하나하나 짚어나가면서 한 단계 성숙하게 된다. ‘언어’에 몹시 까다로운 페터 한트케의 심도 깊은 토로를 통해 이별 과정을 세심하게 들여다보라.관련뉴스