“맞벌이 부부는 아이를 낳지 말라는 것 같아요.”

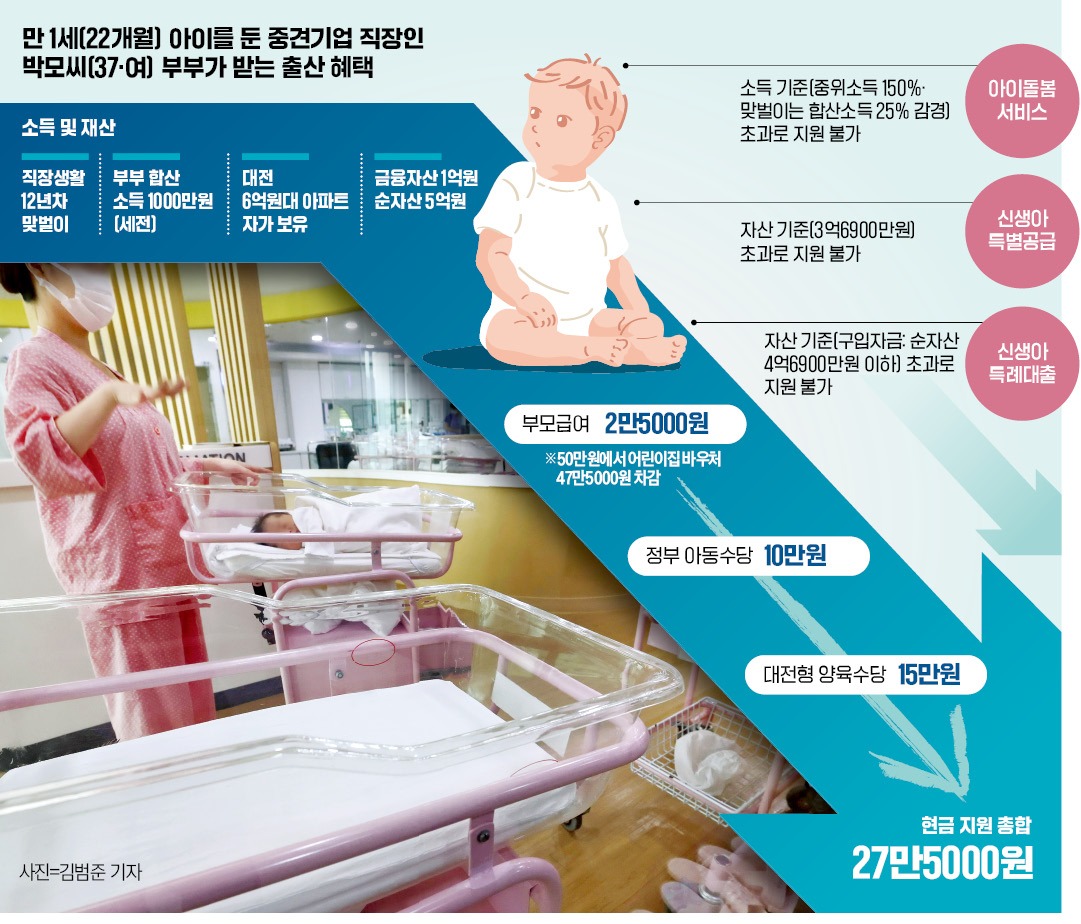

대전에서 한 살배기 아이를 키우는 ‘워킹맘’ 박모씨(37)는 ‘출산·양육에 대한 정부 지원이 최근 늘지 않았느냐’고 묻자 “그 많은 저출산 예산을 도대체 어디에 쓰는지 모르겠다”며 고개를 절레절레 흔들었다. 아이가 태어난 뒤 24개월간 매달 50만~100만원을 주는 부모급여는 박씨가 복직하면서 아이를 어린이집에 보내기 시작하자 2만5000원으로 ‘뚝’ 줄었다. 아이돌봄서비스, 신생아 특례대출 등 다른 저출산 지원 정책은 소득·자산 기준에 들지 못해 지원 대상에서 배제됐다.

박씨는 “정부가 대대적으로 홍보하는 저출산 지원정책 중 ‘중산층’ ‘맞벌이’ 등 이런저런 조건에 걸려 받지 못하는 혜택이 상당수”라며 “일을 그만두지 않는 한 둘째 낳을 일은 없을 것”이라고 잘라 말했다.

정부가 한 해 50조원이 넘는 예산을 저출산 대응 정책에 쏟아붓고 있지만 정부 도움이 가장 절실한 맞벌이 부부는 이런 혜택을 제대로 누리지 못한다는 지적이 많다. 상당수 저출산 정책이 취약 계층을 대상으로 하는 복지 정책 틀에 갇혀 있어서다.

윤석열 대통령의 대선 공약으로 지난해부터 시행한 부모급여도 이런 문제가 있다. 부모급여는 0세 자녀는 월 100만원, 1세 자녀는 월 50만원을 주는 파격적인 현금 지원제도다. 하지만 아이를 어린이집에 보낼 경우 50만원 상당의 보육료 바우처 지원을 받은 것으로 간주하고 부모급여에서 47.5만~54만원을 삭감한다. 만 12세 이하 아동을 대상으로 하는 아이돌봄 서비스 이용료도 이런 방식으로 부모급여에서 차감한다.

정부는 어린이집에 보내지 않는 가정과의 형평성 때문에 이런 조건을 달았다고 항변한다. 중소기업에 다니는 임모씨(34)는 “어린이집은 이미 사실상 무상으로 이용할 수 있어 부모급여의 체감 효과가 별로 없다”고 말했다.

맞벌이 부부 중 상당수가 이런 소득 제한 기준에 걸려 정부 지원을 제대로 받지 못하는 것으로 나타났다. 통계청에 따르면 2022년 기준 합산 소득이 7000만원 이상인 맞벌이 부부는 55.7%, 1억원 이상인 비율은 27.1%에 달한다. 혼인 5년 이내인 초혼 부부 가운데 맞벌이 비율은 57.2%다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

관련뉴스