"금수저가 따로 있나요. 부모님이 서울 사는 게 금수저나 다름없죠", "길바닥에 버리는 게 시간이고 돈이죠. 언제 목돈 모으나요", "차라리 코로나로 재택근무할 때가 나았던 것 같아요. 그때는 이런저런 돈들 안 나갔거든요"…

대학도 직장도 친구들도 모두 서울에 있지만 서울 밖으로 밀려나는 2030세대들이 늘고 있다. 서울에 계속 살기 위해서는 열악한 주거환경을 견뎌야 하고, 빚을 덜 내거나 주거환경을 개선하기 위해서는 경기·인천으로 나가는 수밖에 없는 게 현실이 됐다.

국가통계포털 자료에 따르면 2010년 1031만2545명에 달했던 서울시 인구는 지난 1월 938만4325명으로 줄었다. 특히 2030세대가 서울에서 빠져나가며 가파른 감소세를 보이는 것으로 나타났다. 2015년 서울의 2030세대는 312만명으로, 전체 인구 대비 31.1%를 차지했다. 그러나 젊은이들이 '탈서울'을 거듭하면서 1월 현재 277만명으로 전체 인구의 29.6%에 그치고 있다.

서울과 인접한 수도권 주요 지역의 인구는 증가했다. 지난해 서울에서 인천으로 4만5942명이 이주했는데, 이 가운데 2030세대는 2만3223명이었다. 서울에서 경기도로는 27만9375명이 이주했으며, 13만2736명이 2030세대였다.

청년들의 탈서울 행렬이 계속되면서 서울 인근 수도권의 전셋값도 상승세다. 한국부동산원 조사에 따르면 올해 들어 지난달까지 서울 전셋값은 0.57% 올랐다. 경기 전셋값은 이보다 낮은 0.42% 상승에 그쳤지만, 서울로 출퇴근이 용이한 고양(1.75%), 수원(1.58%), 구리(1.33%), 김포(1.08%), 안양(0.75%) 등은 서울보다 높은 전셋값 상승률을 보였다.

그런데도 2030세대가 경기·인천으로 가는 이유는 전셋값 액수에서 엿볼 수 있다. 올해 1월 기준 서울 아파트 평균 전셋값은 5억3469만원이었다. 경기(3억1411만원)나 인천(2억2447만원)과 비교하면 2억~3억원 높다. 전셋값이 두 배 가까이 차이 나는 셈이다. 전셋값에 맞춰 경기·인천으로 밀려난 2030세대는 출퇴근 시간과 교통비도 감수하는 팍팍한 삶을 살아야 한다.

서울에 남더라도 빌라나 오피스텔의 사정은 열악해지고 있다. 청년들은 전세사기 위험을 피해 월세를 선택하고 있지만, 서울 월세 역시 천정부지로 치솟고 있다. 한국부동산원이 집계하는 서울 오피스텔 월세가격지수는 2020년 말 100.2에서 지난해 말 102.4로 상승했다. 지난해 말 서울 오피스텔 월세 보증금은 평균 1585만원, 월세는 79만8000원이었다.

부동산 시장에선 월세 상승세가 이어질 것이란 전망이 나온다. 우선, 아파트의 높은 전세금을 감당하지 못해 오피스텔과 빌라 등으로 갈아타려는 수요가 늘었다. 이자 부담과 전세 사기 등으로 전세보다 월세를 선호하는 현상도 갈수록 뚜렷해지고 있다.

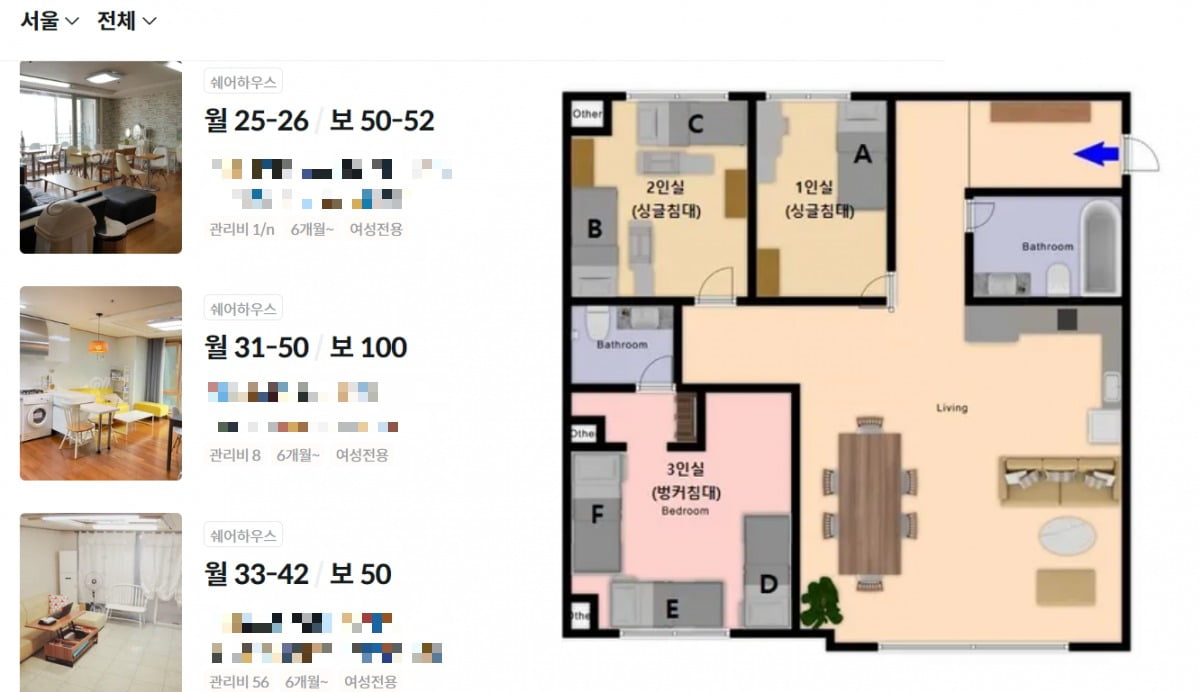

비싼 월세에 허덕이던 2030세대는 공유주택으로 눈을 돌리고 있다. 아파트 등 주택의 방 한 칸을 임대하고 거실과 화장실, 주방 등은 타인과 공유하는 주거 형태다. 예전으로 치면 집주인 없이 하숙생만 모여있는 하숙집인 셈인데, 한 방에 여럿이 거주하면서 쪽방 개념이 더해졌다.

30대 직장인 김모씨는 서울 마포구 공유주택에서 거주하고 있다. 그는 "경기도 의왕에 있는 부모님 집에서 서울 광화문 직장까지 편도로 1시간 반이 넘게 걸린다"며 "삶의 질이 너무 낮아지고 체력적으로도 힘들어 서울에 자취방을 구하려 했는데, 100만원대 월세는 감당할 수 없어 공유주택을 선택했다"고 말했다.

그가 서울 마포구 역세권 전용 59㎡ 아파트에 살며 내는 월세는 관리비를 합쳐도 50만원에 그친다. 중간 크기 방 공간을 나눠 2명이 사는 조건이다. 전용 9㎡ 크기 방을 2명이 쓰면 1인당 공간은 4.5㎡라는 계산이 나온다. 방을 여럿으로 나눈 과거의 쪽방도 6㎡ 전후의 개인 공간을 제공했다. 현대식 쪽방살이는 한층 팍팍해진 셈이다. 큰 방은 3명이, 가장 작은 방은 1명이 산다.

여럿이 공간을 나눠 지내다 보니 사생활이 침해되고 생활 패턴이 다른 사람들과 살며 마찰을 빚기도 한다. 규칙적인 생활을 하는 김씨와 달리 방을 함께 쓰는 동거인은 생활 패턴이 일정하지 않았다. 그가 늦은 밤, 잠을 청하려 해도 프리랜서인 동거인은 업무를 하거나 게임을 하기 일쑤였다. 거실에서도 다른 동거인이 떠드는 소리가 들려왔다. 김씨는 "잘 때는 안대를 쓰고 귀마개를 하는 게 일상이 됐다"고 말했다.

어느 날 늦은 밤 허기를 느낀 김씨는 공용 냉장고에서 자신의 음식을 꺼내 먹었다. 이를 본 다른 동거인은 "사람이 자주 바뀌다 보니 종종 남의 음식에 손을 대는 일도 벌어진다"며 "야간에 냉장고를 쓸 때는 혹여라도 오해를 사지 않도록 주의해라"고 당부했다. 김씨는 "다른 사람과 같이 사니 냉장고에서 내 음식 꺼내는 것도 눈치를 봐야 하는구나 싶었다"고 토로했다.

타인과 같은 공간에서 생활하는 불편함이 있지만, 김씨는 당분간 공유주택에서 거주할 계획이다. 저렴한 가격으로 서울에 살며 직주근접을 누릴 수 있기 때문이다. 그는 "솔직히 주변 눈치에 마음이 편하지도 않고, 내 집이라는 생각이 들지도 않는다"면서도 "이만한 가격으로 서울 아파트에 살 수 있는 방법이 없지 않으냐. 감수해야 할 불편"이라고 했다.

서울의 공유주택은 더욱 늘어날 전망이다. 민간 기업부터 지자체까지 보급에 뛰어든 영향이다. 글로벌 종합부동산그룹 세빌스가 발표한 '한국 코리빙 시장 리포트'에 따르면 서울의 공유주택은 약 7000명 정도를 수용하는 규모인 것으로 추정됐다.

민간에서는 기업형 공유주택인 '코리빙하우스'가 확산하고 있다. SK디앤디의 '에피소드', MGRV의 '맹그로브', 셰어하우스우주의 '셀립', KT에스테이트의 '헤이' 등이 대표적이다. 한국교직원공제회, 주택도시기금, 마스턴투자운용 등이 리츠를 통해 코리빙 시설에 투자하고 나섰다.

최근에는 서울시도 1인 가구 공유주택 '안심특집' 공급에 팔을 걷었다. 직주근접을 원하는 청년 1인 가구에게 역세권과 도로변 등에 위치한 주택을 저렴한 가격에 제공하기 위해서다. 서울시는 주거 공간에 대한 임대료를 주변 원룸 시세의 50~70% 수준으로 공유주택을 공급한다는 방침이다.

오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com

▶ 한경닷컴은 심층기획 2편 '2030 신부동산공식'을 총 6회에 걸쳐 게재합니다.

관련뉴스