수명 연장의 첫 번째 발판은 생체 모니터링 기술이다. 암과 같은 병에 걸리고 난 뒤 사후 진단하는 데 머물지 않고 평소 사전 모니터링을 통해 병을 예방하면 건강 수명이 10년은 더 늘어날 것이라는 취지다. 싱클레어 교수는 “머지않아 DNA 모니터링을 통해 의사가 급박한 상황이 벌어지기 한참 전에 질병이 생길지 여부를 알게 될 것”이라며 “심장 박동이 불규칙해지면 자동차 좌석이 그 사실을 알려주고, 컴퓨터 키보드를 두드리는 양상이 달라지면 파킨슨병이나 다발경화증 초기 증상이 나타났음을 알려주는 세상이 올 것”이라고 말했다. 이어 “이런 혁신 중 한 가지만으로도 수십 년 더 건강하게 살 수 있다”고 덧붙였다.

다음은 생활 습관 개선이다. ‘노화는 자연스러운 것이 아니라 치료할 수 있는 것’이라는 인식이 좀 더 보편화하면 사람들은 자기 자신과 가족의 건강을 더 잘 돌보게 될 것이라고 했다. 그는 “생명의학적 ‘얼리어답터’가 되는 것”이라며 “열량을 덜 섭취하고, 운동을 더 하는 사람이 10년 더 건강하게 살 것이라고 예측해도 불합리하지 않지만 보수적으로 잡아 5년 더 살 수 있다고 본다”고 말했다.

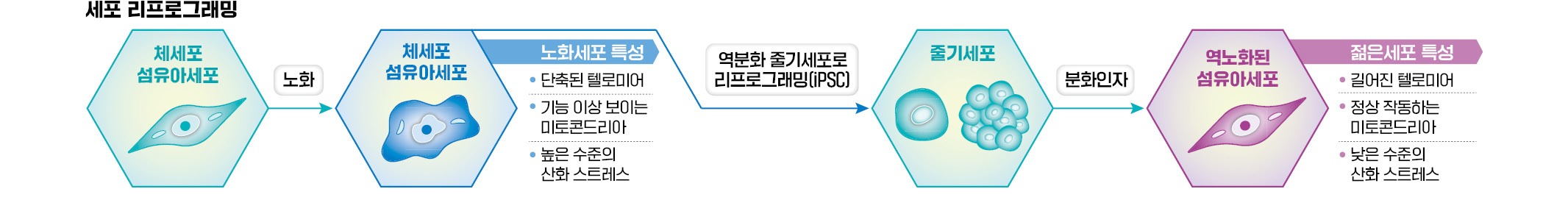

싱클레어 교수는 동물 연구에서 장수 유전자 ‘서투인’ 등을 활성화시키면 건강 수명을 10~40% 늘릴 수 있다는 점을 확인했다. 보수적으로 잡아 10%만 늘린다고 가정했을 때 8년이 더 추가된다. 여기에 약물이나 백신 접종 등으로 노화세포를 제거하고, 인공장기를 이식하는 항노화 기술이 더해지면 최소 10년은 더 살 수 있다고 싱클레어 교수는 설명했다. 이 숫자를 다 합하면 33년의 수명이 연장된다. 여기에 지금 시점에서는 미처 내다보지 못한 의학 기술 발전이 더해지면 120~130세까지 살 수 있다는 것이 싱클레어 교수의 논리다.

그는 “보수적으로 추정한 수명이 그렇고, 인구의 절반 이상은 이를 넘어설 것”이라며 “조만간 잔 칼망은 역사상 가장 장수한 인물 10명의 목록에서 빠지게 될 것”이라고 했다. 1875년생인 프랑스 여성 잔 칼망은 기네스북에 가장 오래 산 사람(122세)으로 기록돼 있다. 이어 “(잔 칼망은) 몇십 년이 지나면 상위 100명에서 탈락할 것”이라며 “내가 틀렸다면 아마 너무 보수적으로 예측했다는 점일 것”이라고 덧붙였다.

남정민 기자 peux@hankyung.com

관련뉴스