독일 베를린은 지금 문화예술의 메트로폴리탄이다. 늘 그랬던 건 아니다.

1989년 베를린 장벽이 무너지고 2000년대까지 베를린은 ‘가난하지만 매력적인 도시’로 통했다. 지난 10여 년간 전 세계 예술가와 혁신가들을 불러 모은 건 문화예술이었다. 폐허가 된 공간이 넘쳐나던 베를린 곳곳은 예술 공간이 됐다. 기차역은 현대미술관 ‘함부르거 반호프’로 재탄생했고, 문 닫은 영화제작소도 문화 공간 ‘우파파브릭’으로 탈바꿈했다. 빈집들은 예술가를 위한 레지던시 프로그램의 기반이 됐다. 베를린 장벽까지 세계적 예술가들의 캔버스가 됐으니, 베를리너의 20%는 문화예술 분야에 종사한다는 통계가 나올 정도다.

1989년 베를린 장벽이 무너지고 2000년대까지 베를린은 ‘가난하지만 매력적인 도시’로 통했다. 지난 10여 년간 전 세계 예술가와 혁신가들을 불러 모은 건 문화예술이었다. 폐허가 된 공간이 넘쳐나던 베를린 곳곳은 예술 공간이 됐다. 기차역은 현대미술관 ‘함부르거 반호프’로 재탄생했고, 문 닫은 영화제작소도 문화 공간 ‘우파파브릭’으로 탈바꿈했다. 빈집들은 예술가를 위한 레지던시 프로그램의 기반이 됐다. 베를린 장벽까지 세계적 예술가들의 캔버스가 됐으니, 베를리너의 20%는 문화예술 분야에 종사한다는 통계가 나올 정도다.역사를 딛고 새로운 것을 창조해내는 데 ‘예술의 힘’을 실감한 베를린의 혁신은 현재 진행형이다. 세계 최고 오케스트라로 불리는 베를린필하모닉 오케스트라가 대표적인 사례다. 베를린필은 15년 전 업계 최초로 클래식 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘디지털 콘서트홀’을 선보였다. 음악가들이 과거 작품을 재해석하는 걸 넘어 현대 기술을 적용해 물리적 한계를 벗어나려는 시도였다. 스트리밍 서비스는커녕 스마트폰조차 없던 당시엔 업계에 큰 파격이었다. 전설적 지휘자를 배출해온 ‘음악가들의 꿈’이자 가만히 있어도 전 세계 공연장에서 줄 서서 부르는 클래식 대표 브랜드 베를린필은 왜 이런 모험을 했을까.

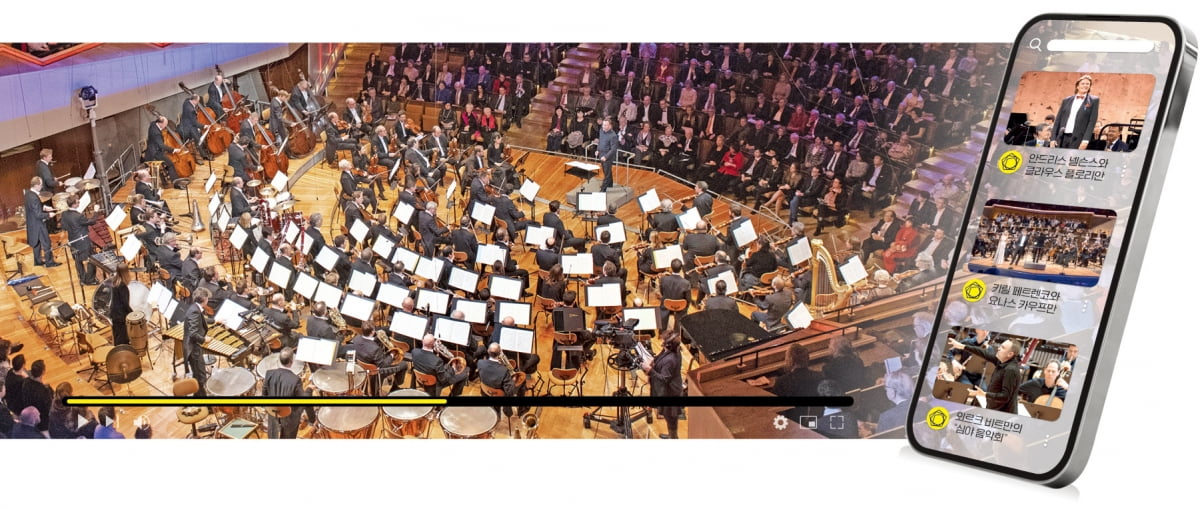

지난 1일 베를린 티어가르텐 지역. 이곳에는 노란색 오각형 모양의 공연장 ‘필하모니아’(베를린필 전용 공연장)가 있다. 콘서트를 2시간 앞둔 필하모니아의 백스테이지는 분주했다. 무대 뒤의 또 다른 비공식 오케스트라, 공연을 생중계하는 디지털 콘서트홀팀 때문이다. 녹음 프로듀서로 일하는 크리스토프 프랭크는 음향 장비를 만지작거리며 말했다. “오늘의 쇼를 위한 준비가 끝났습니다.”

지난 1일 베를린 티어가르텐 지역. 이곳에는 노란색 오각형 모양의 공연장 ‘필하모니아’(베를린필 전용 공연장)가 있다. 콘서트를 2시간 앞둔 필하모니아의 백스테이지는 분주했다. 무대 뒤의 또 다른 비공식 오케스트라, 공연을 생중계하는 디지털 콘서트홀팀 때문이다. 녹음 프로듀서로 일하는 크리스토프 프랭크는 음향 장비를 만지작거리며 말했다. “오늘의 쇼를 위한 준비가 끝났습니다.”베를린 디지털 콘서트홀(DCH)은 2008년부터 베를린필 공연을 생중계하는 플랫폼이다. 라이브 공연을 개인 기기로 중계하는 세계 최초의 시도. “전 세계 어디서든, 누구나 우리의 음악을 들을 수 있도록 하겠다”는 목표로 만든 DCH엔 라이브 콘서트뿐 아니라 전설적인 거장들의 영상을 포함해 780여 개 연주 영상이 저장돼 있다. 오케스트라의 기억이자 거대한 공연 도서관인 셈이다.

콘서트홀 무대 천장에 설치된 40여 개의 녹음용 마이크는 수많은 서버와 연결돼 송출된다. 프랭크는 “1월에 쇤베르크의 ‘야곱의 사닥다리’를 했을 땐 대규모 오케스트라와 합창단을 고려해 80개 넘게 설치했다”고 했다.

오디오 스튜디오에서는 톤마이스터와 함께 실시간으로 미세하게 음을 조정하고 있었다. 날씨나 악기 컨디션에 따라 인간이 들을 수 없는 소리의 영역까지 미세 조정을 거친다. 동시에 비디오 스튜디오에서는 10여 명의 팀원이 카메라 여덟 대를 원격 조정했다. 카메라 감독은 어느 부분에서 몇 번 카메라를 쓸지, 어떤 순간에 클로즈업할지 등을 정한다. DCH엔 기술개발 부서 인원만 20명에 이른다.

DCH에는 현재 7만여 명의 유료 회원이 있다. 학교, 영화관 등에서도 보기 때문에 실제 관객 수는 몇 배 더 많다. 막시밀리안 메르클 베를린필미디어 대표는 “애플, 아마존 고객이 전 세계에 있듯 베를린필의 청중도 전 세계에 있다”고 말했다. 코로나 팬데믹 이후 베를린필의 모델은 전 세계 음반사와 온라인 플랫폼의 ‘뉴노멀’이 됐지만 베를린필은 10여 년 전부터 이를 예측한 셈이다. 보수적인 클래식 음악계에서 이런 분위기가 가능했던 건 악단 특유의 개방적 분위기 덕분이라는 시각이 많다. 다른 명문 악단들이 ‘명문’ ‘헤리티지’ 등 권위를 강조할 때 베를린필은 세계화, 대중화 등 ‘확장’ 코드에 집중했다.

베를린필의 열린 문화는 그 역사에서 비롯됐다. 5대 상임지휘자인 헤르베르트 폰 카라얀은 당대 지휘자 중 독보적으로 미디어 친화적인 인물이었다. 2000개가 넘는 음반을 남긴 카라얀은 필하모니아 설립 당시 “카메라와 스튜디오를 홀에 설치해달라”고 요구했고, 이는 건립에 반영됐다.

디지털 혁신으로 또 한 번 도약한 베를린필은 여전히 미래로 나아가고 있다. 올해 60주년을 맞은 필하모니아 건물에는 ‘30개국에서 온 130명의 단원’이라는 거대한 현수막이 붙었고, 최근엔 현대음악을 비롯해 ‘브루크너 0번’ 등 낯설지만 새로운 작품을 더 자주 선보인다.

베를린=최다은 기자 max@hankyung.com

관련뉴스