말의 관습에서 역사를 엿볼 때가 있다. 일제 식민지 시대를 경험한 조부모 세대는 남을 깎아내릴 때조차 ‘양반’을 붙였다. “아니 이 양반이 어디서 행패야” 같은 식이다. 할머니는 할아버지 얘기를 하려면 늘 ‘우리 집 양반이…’로 시작했다. 강제로 지배 계급이 사라진 그 시절의 평등 의식이 말습관에 배어 있었다.

말의 관습에서 역사를 엿볼 때가 있다. 일제 식민지 시대를 경험한 조부모 세대는 남을 깎아내릴 때조차 ‘양반’을 붙였다. “아니 이 양반이 어디서 행패야” 같은 식이다. 할머니는 할아버지 얘기를 하려면 늘 ‘우리 집 양반이…’로 시작했다. 강제로 지배 계급이 사라진 그 시절의 평등 의식이 말습관에 배어 있었다.‘평균’을 지향하는 또 하나의 말습관 중 하나가 ‘뜬구름 잡는 소리’라는 표현이다. 500년간 한국의 근세를 지배한 유교 이데올로기는 예외를 허용치 않았다. 하늘은 둥글고, 땅은 네모여야 했다. 허균 같은 몽상가는 능지처참을 면치 못했다. 홍길동이란 도적이 구름을 타고 동에 번쩍, 서에 번쩍 관리를 혼낸다는 스토리는 뜬구름 잡는 소리를 넘어 반역의 언어로 간주했다.

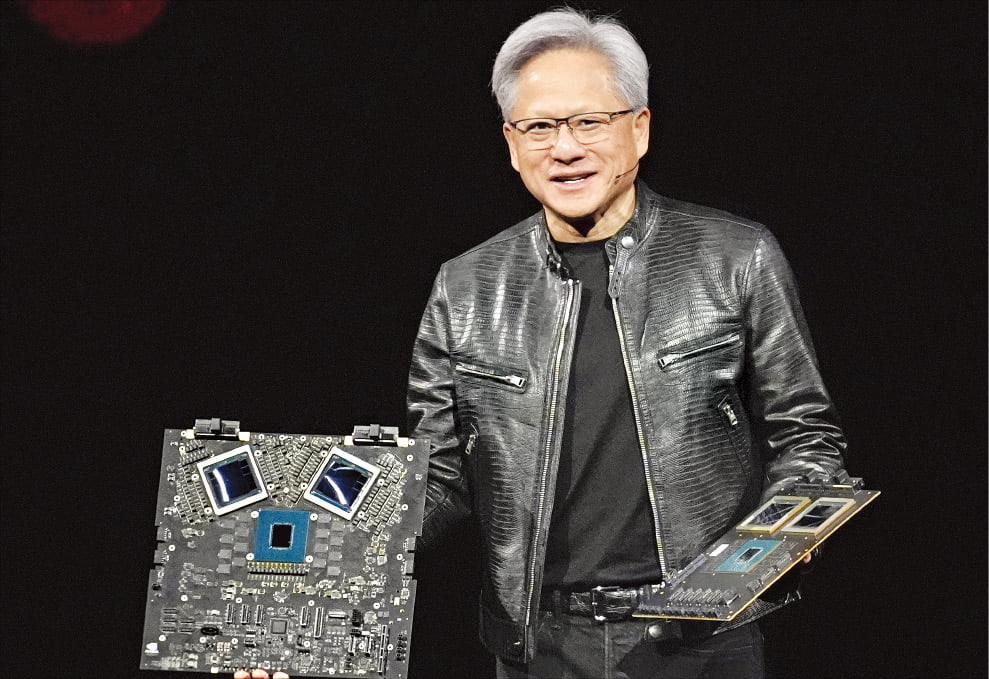

젠슨 황은 엔비디아를 1993년 창업했다. 당시 삼성전자는 글로벌 DRAM(메모리 반도체) 시장 1위를 차지한 떠오르는 태양이었다. 양사를 비교한다는 것 자체가 어불성설이던 시절이다. 세계 반도체 기업 순위에서도 삼성전자는 7위였다. 이랬던 삼성전자와 엔비디아의 관계는 30여 년 만에 완전히 역전됐다. 지난해 매출 기준 세계 반도체 순위로 엔비디아가 3위고, 삼성전자는 4위다.

엔비디아 질주의 원동력은 ‘뜬구름 잡는 소리’에서 나온다. 젠슨 황은 2006년 게임용 그래픽처리장치(GPU)를 진화시켜 CUDA(Compute Unified Device Architecture) 라는 플랫폼을 선보이면서 이렇게 말했다. “이제부터 우리는 그래픽 회사가 아닙니다. 다음 주 월요일부터 우리는 인공지능 회사입니다”

무려 18년 전에 ‘AI 시대’를 부르짖은 셈이다. ‘알파고’로 세계를 ‘AI 충격’에 빠트린 딥마인드(현재는 구글의 자회사)가 심화신경망 방식의 강화학습 인공지능(DQN)을 개발한 해가 2012년이다. DQN은 요즘 세계 반도체 시장을 먹여 살릴 존재로 추앙받는 생성형 인공지능의 모태라고 할 수 있다. 딥마인드는 DQN을 개발해 2015년 2월에야 <네이처>에 처음 공개했다.

아이폰 아이패드의 AP(애플리케이션 프로세서)를 만들기 전까지 TSMC는 언제든 망해도 이상할 것 없는 위기의 기업이었다. 2006년에 인공지능을 미래 비즈니스로 낙점한 반도체 기업은 엔비디아 외엔 없었다. 혁신의 대명사인 애플조차 AI를 먼 훗날의 소설로 생각했다.

젠슨 황은 이번 연례 콘퍼런스에서도 특유의 화법으로 대중을 사로잡았다. 그는 “인간 수준의 일반인공지능(AGI)이 5년 내 등장할 것”이라며 “미래에는 데이터센터가 AI 공장으로 여겨질 것”이라고 설파했다. 그러면서 의미심장한 개념 하나를 꺼냈다. ‘풀 스택 컴퓨팅(full stack computing)’.

야구 선수에 비유하면 시속 150㎞로 공을 던지고, 홈런도 때리며, 도루까지 잘하는 ‘올라운드 플레이어’를 뜻한다. 쉽게 말해 엔비디아가 설계한 AI용 하드웨어와 소프트웨어를 통해 거의 모든 영역의 AI 기술과 서비스가 가능하게 하겠다는 의미다. 실제로 어떻게 실현할 것인 지에 대해선 자세한 언급이 없지만, 젠슨 황의 말 한마디에 시장은 벌써 ‘AGI 시대’가 도래한 것처럼 반응하고 있다.

오픈AI의 창업자인 샘 올트먼 역시 뜬구름 잡는 소리의 대가다. 그는 인공지능 칩 생산 프로젝트를 위해 7조달러(약 9300조원)를 펀딩할 것이라고 호언장담했다. 글로벌 반도체 산업 전체 규모를 합한 것보다 큰 규모다. 지인과 나눈 대화를 뉴욕타임스가 보도한 것인데, 올트먼은 긍정도 부정도 하지 않으면서 시장의 관심을 즐기고 있다. 미국 내에서조차 “AI라는 키워드로 주가를 부풀리려는 것”이라며 버블에 대한 경고의 목소리가 나올 정도다.

미국 다우지수가 4000선을 뚫을 기세다. 역사상 최고치다. 미래를 향해 시선을 던지는 기업인들이 미국으로 몰려들기에 가능한 일이다. 온라인으로 책을 팔던 아마존의 창업자 제프 베저스는 ‘클라우드(뜬구름)’라는 신개념 데이터 저장 서비스로 천문학적인 돈을 벌고 있다. 대통령 옆에서 떡볶이 먹방을 선보여야 하는 우리 기업 문화에선 언감생심이고 ‘기대난망’이다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

관련뉴스