증기 기관이 최초로 상업화한 해는 1712년이었다. 하지만, 증기 기관이 경제 활동에 긍정적인 효과를 미치기까진 적잖은 시간이 필요했다. 증기 기관 도입 후 산업화가 활발하게 진행된 결과, 영국의 1인당 총생산 증가가 눈에 띄게 가속화된 것은 1830년대 이후였다.

마찬가지로 전구는 1879년에 발명되었지만, 미국에서 생산성 향상 추세가 가속화된 것은 그로부터 50년 이상 지나서였다.

기술 혁신은 빠르게 진행됐지만, 신기술이 삶 속에 녹아들고 삶을 바꾸는 데에는 시차가 있었다.

프랑스의 경제학자 필리프 아기옹의 역저 <창조적 파괴의 힘>에는 이처럼 기술이 일상에 미치는 '시차' 문제를 다룬 내용이 자주 등장한다.

대표적인 것이 컴퓨터의 영향이다. 1987년 경제학자 로버트 솔로는 “통계에만 없을 뿐 여기저기에서 컴퓨터가 보인다”고 지적했다. ‘솔로의 모순’이라고 불리는 이 말이 나왔을 당시는 마이크로프로세서를 발명한 지 18년이나 된 시점이었다. 그러나 당시 미국인들은 기술 혁신이 생산성 향상에 미치는 여파를 느끼지 못했다.

정보 통신 기술과 관련한 경제 성장의 물결은 그보다 수년이 지난 후인 1990년대 중반이 되어서야 본격적으로 시동이 걸렸다. 그리고 그 물결은 2000년대 중반까지 지속됐다.

이런 '시차 현상'은 전기 보급에서도 마찬가지였다. 전기가 지닌 엄청난 변화 가능성을 엔지니어들이 이미 감지하고 있었음에도, 1899년까지만 해도 미국 기업은 전기를 거의 사용하지 않았다.

경제사학자 폴 데이비드는 “19세기 말에 전기를 제대로 사용하지 못한 점과 20세기 말 정보통신(IT)기술을 제대로 사용하지 못한 점을 평행선상에 놓고 비교해야 한다”고 주장했다.

출현 직후부터 IT 기술은 수많은 정보 처리 과정을 전산화하는 데 활용되었어야 했지만, 작업 현장은 여전히 종이에 의존하는 구시대적 방식을 고수했다. 결국, 업무 처리를 이중으로 하다 보니 1980년 말 생산성 향상은 매우 미약할 수밖에 없었다는 게 데이비드의 주장이다.

자동화의 진전에 따른 일자리의 감소와 증가도 시차를 두고 관측됐다. 1930년대부터 경제학자들은 기술 발전으로 인한 대량 실직 가능성에 대한 우려를 표명해왔다.

존 메이너드 케인스는 “우리 사회는 새로운 병에 걸렸다. 아마 그 이름조차 들어보지 못한 사람도 있을 것이다. 하지만 앞으로 수년간 수도 없이 듣게 될 그 병의 이름은 기술 발전으로 인한 실직”이라고 주장했다.

1952년 바실리 레온티예프는 “노동은 점점 덜 중요해질 것이다. 점점 더 많은 노동자가 기계로 대체되리라 생각한다. 나는 산업계가 일자리를 원하는 모든 사람을 고용할 수 있다고 보지 않는다”고 의견을 표했다.

하지만 실제 기술 발전에 따른 실직이 본격적으로 논의된 것은 로봇을 하나 추가할 때마다 일자리가 6개 줄어들고, 시간당 임금 또한 하락하는 효과가 눈에 들어오게 된 2010년대였다.

챗GPT가 2022년 11월 베타버전을 공개하고, 2023년 3월 출시된 이후 1년여만에 글로벌 정보산업(IT) 지형은 물론 일상생활도 크게 바뀌고 있다.

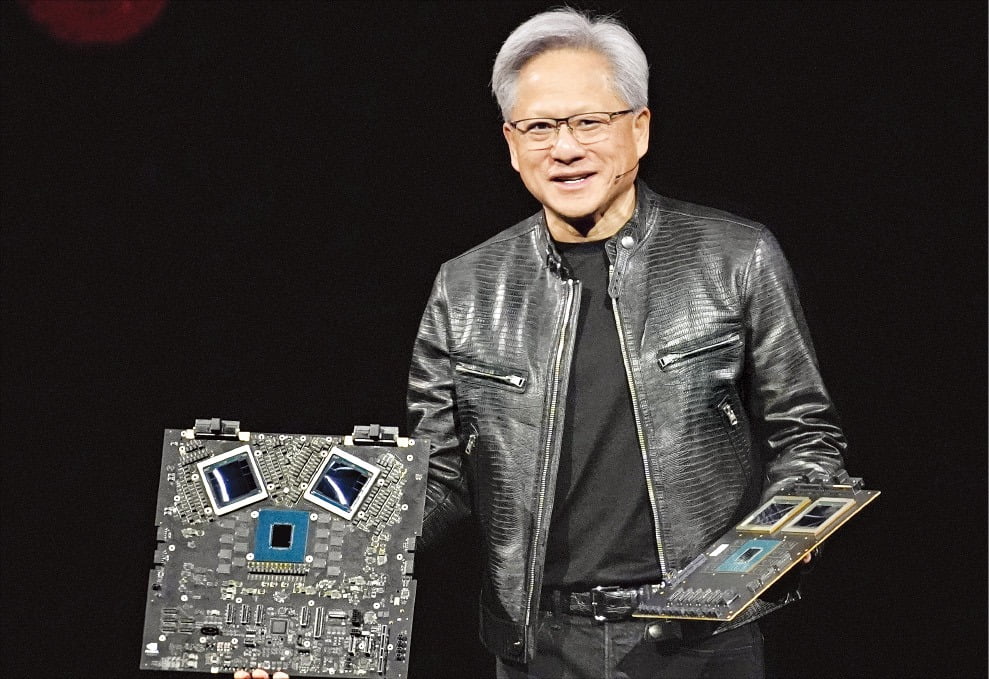

무엇보다 인공지능(AI) 시장의 본격 개화와 함께 반도체 시장의 구도도 급변했다. 세계 AI 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 엔비디아의 위상이 치솟았고, 반도체 생산을 담당하는 대만 TSMC의 몸값도 급등했다.

반면 몇 년 전만 해도 반도체 분야 ‘초격차’를 말하던 삼성전자는 TSMC에 글로벌 반도체 업계 대표주자 자리를 내줬고, ‘AI 반도체’로 불리는 고대역폭메모리(HBM) 시장에선 SK하이닉스에 주도권을 빼앗기는 등 처지가 급변했다.

과거에는 신기술의 등장과 삶의 변화에 적잖은 시차가 존재했지만, 갈수록 그 시차가 줄어 이젠 시차란 것이 거의 사라진 듯한 모습이다. 변화의 ‘충격’도 그 어느 때보다 크다.

삶을 덮치던 신기술의 물결은 이제 대비할 틈도 없이 다가온다. 말 그대로 눈감으면 코 베어 가는 세상이 됐다.

김동욱 오피니언부장 kimdw@hankyung.com

관련뉴스