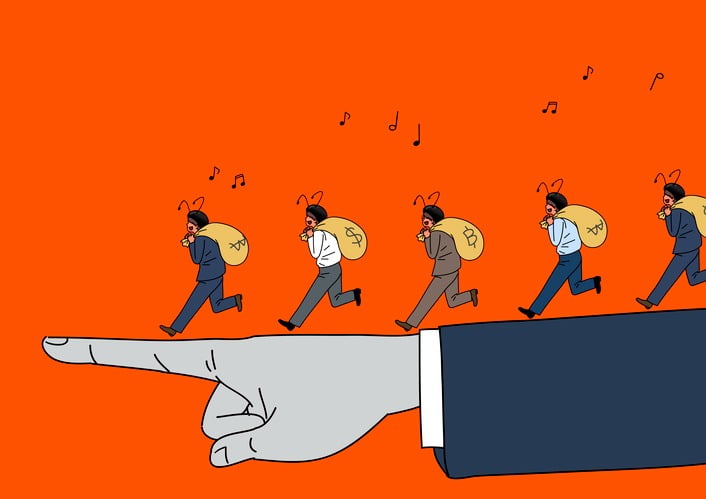

자산 규모 50억원 이상 강남 ‘큰손’들이 1인 투자 자문사를 차리고 공모주 투자에 뛰어들고 있다. 개인이 청약하는 것보다 기관투자가로 수요예측에 참여하면 더 많은 공모주를 받을 수 있어서다.

28일 투자업계에 따르면 지난해 기준 국내 등록된 투자 자문사는 389곳으로 3년 전 대비 세 배가량 늘었다. 이 중 55%인 212곳이 임직원 4명 이하인 소형 자문사다. 소형 자문사는 전년 대비 17% 증가했다. 평균 인력은 5명이다. 임원과 서무직원을 제외하면 운용 인력은 1~2명이다. 이들마저도 친인척이나 지인의 이름을 빌린 것이어서 사실상 개인투자자나 다름없다는 게 업계의 전언이다.

큰손들은 일임 재산 규모 50억원 이상 조건을 맞춰 1인 투자사를 차린 뒤 3~4개 법인 계좌를 동원해 수요예측에 참여한다. 기관투자가는 수요예측 신청 한도가 크고 배정 물량도 개인보다 많아 더 많은 공모주를 받을 수 있다. 이들은 주식을 상장 직후 팔아 수억원을 벌어들이는 것으로 알려졌다.

일각에선 1인 투자 자문사를 공모가를 올리는 주범으로 지목한다. 기관 수가 많아지면서 수요예측 경쟁이 과열되고 있다는 지적이다. 지난 14~20일 진행된 바이오 기업 아이엠비디엑스의 수요예측에는 역대 최다인 2171개 기관이 몰렸다. 올 1월 대비 두 달 새 100여 곳이 늘어난 것이다.

업계는 하반기부터 수요예측 경쟁률이 더 높아질 것으로 전망한다. 금융투자협회가 2022년 5월부터 투자업 등록 후 2년이 지나야 수요예측에 참여할 수 있다는 규정을 시행하면서다. 공모주 호황기였던 이때 투자사를 설립한 곳들은 2024년 5월부터 수요예측에 참여할 수 있다. 업계 관계자는 “수요예측 첫날 청약 가산점을 주고 의무 보유 확약 등의 방안을 내놨지만 소용이 없다”며 “밸류에이션 능력이 있는 진짜 기관들이 참여하도록 제도를 개선해야 한다”고 말했다.

배정철 기자 bjc@hankyung.com

관련뉴스