V(vertical·수직) 낸드플래시, 14나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 핀펫(FinFET), 게이트올어라운드(GAA)….

외계어 같은 이 용어들은 모두 삼성전자가 세계 최초로 개발한 기술이다. 이 기술이 나올 때마다 삼성전자는 한 단계 점프했고, 경쟁사들은 한숨을 내쉬었다. 내년에는 ‘기술 초격차’ 바통을 3차원(3D) D램이 이어받는다. 3D D램은 저장공간(셀)을 수평이 아니라 수직으로 쌓아 D램 1개의 데이터 처리 용량을 지금보다 3배 이상 늘린 제품이다. 삼성전자는 3D D램 시장을 선점해 ‘대용량·소면적’으로 요약되는 반도체 개발 경쟁에서 주도권을 잡는다는 구상이다.

그래서 나온 게 미세공정 기술이다. 네덜란드 ASML이 만든 극자외선(EUV) 노광장비를 활용해 칩에 회로를 보다 세밀하게 그리는 식으로 단위 면적당 용량을 끌어올렸다. 이 덕분에 최신 규격 D램인 DDR5에는 전작보다 3배 많은 620억 개의 트랜지스터(셀 안에서 전자 흐름을 제어하는 장치)가 수평으로 들어간다.

그러자 또 다른 숙제가 생겼다. 빽빽하게 셀을 욱여넣다 보니 전류 누설, 트랜지스터 간 간섭 같은 부작용이 생긴 것. 삼성전자가 지난달 26~28일 열린 글로벌 반도체 학회 ‘멤콘 2024’에서 공개한 ‘3D D램’은 이런 문제를 해결한 제품으로 평가된다.

3D D램은 일부 셀을 수평이 아니라 수직으로 쌓아올린다. 셀 간격에 여유가 생겨 간섭 현상이 줄면서 전력 효율성이 높아진다. 셀을 아파트처럼 쌓는 만큼 단위 면적당 용량도 키울 수 있다. 삼성전자는 칩 용량이 3배가량 커지는 것으로 파악하고 있다.

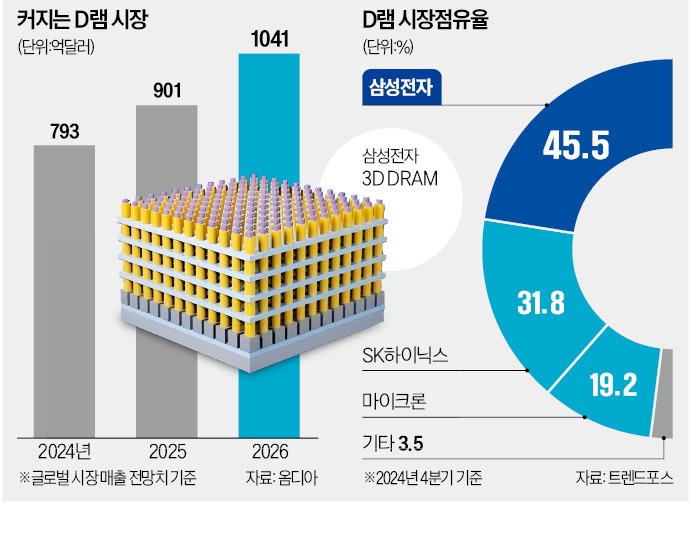

3D D램의 장점은 기존 D램보다 작은 면적으로 고용량 데이터를 처리한다는 데 있다. 그런 만큼 스마트폰, 노트북 등 소형 IT 기기에 우선 적용될 가능성이 높다. 중장기적으론 자동차용으로 활용될 가능성이 크다. 자율주행차 시대가 열리면 도로에서 수집한 수많은 데이터를 실시간 처리하는 D램이 필요하기 때문이다. 3D D램 시장은 2030년께 1000억달러(약 135조원) 규모에 이를 것이란 관측이 업계에서 나오고 있다.

고대역폭메모리(HBM) 시장의 주도권을 빼앗긴 실수를 되풀이하지 않기 위해 연구개발(R&D) 인력과 조직도 확충하고 있다. 삼성전자는 지난해 반도체연구소 내 차세대공정개발실을 신설하고 3D D램 기술 개발을 맡겼다. 최근 미국 법인에도 ‘R&D D램 패스파인딩’ 팀을 만들었다. 송재혁 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO·사장)가 직접 이끌고 있다. 지난해 하반기엔 미국 마이크론에서 3D D램 전문가로 꼽히는 이시우 부사장을 영입했다.

경쟁사들도 3D D램 개발에 들어갔지만 아직 로드맵은 공개하지 못했다. 마이크론은 2019년 3D D램 연구를 시작했다. 현재 3사 중 가장 많은 30여 개의 관련 특허를 보유한 것으로 알려졌다. SK하이닉스도 여러 콘퍼런스에서 3D D램 콘셉트를 공개했다.

중국 업체들도 3D D램 개발에 속도를 내고 있다. 중국 메모리 1위 업체 창신메모리(CXMT)와 중국과학원 등은 지난해부터 3D D램 연구 결과를 발표하고 있다. 3D D램을 삼성전자를 추격할 기회로 삼고 있다는 게 전문가들의 분석이다.

황정수/김채연/박의명 기자 hjs@hankyung.com

관련뉴스