"내 부모님, 우리 부부, 자식, 손주까지. 총 4대네요. 4대 가족의 반장이 우리 부부입니다. 우리가 개입하지 않는 가족이 없으니까…"

60년대생 최씨 부부는 요즘 은퇴 전보다 더 바쁜 삶을 살고 있다. 최씨의 남편은 대기업 은퇴 후 개인 사업체를 차려 소득 활동을 이어가고 있고, 최씨는 평일 오후 3시부터 7시까지 맞벌이하는 딸 내외의 손주를 돌본다. 한 달에 최소 1~2번은 80대 노모가 계신 요양원에도 들른다. 최씨는 "부모·자식 부양을 짊어지는 기분"이라며 "딸에게 의지하고 싶지 않아 남편과는 일을 할 수 있을 때까지 하는 것으로 서로 약속했다. 운동 열심히 해야 한다"며 씁쓸한 웃음을 지었다.

초등교사 정년퇴직 후 최근 30대 두 아들을 연달아 장가보낸 김모(63)씨는 최근 서울에서 수도권으로 이사하기로 확정지었다. 아들 내외의 신혼집을 위해 김씨의 집을 담보로 자금을 마련해 증여했기 때문이다. 김씨는 "오래전 계획한 일이었다"면서도 "수십년 살던 터전을 떠나려니 마음은 헛헛하다"고 토로했다.

추후 노후 준비에 대해서는 "목돈을 거의 다 썼기 때문에 이렇다 할 계획은 없다"면서 "수도권에 매매한 집으로 주택연금에 가입하는 방법도 생각해봤는데 그러면 나중에 자녀에게 물려줄 재산이 없어지는 셈이니 우선은 연금과 남은 목돈으로 생활하면서 계획을 짜볼 생각"이라고 설명했다.

요즘에는 1960년대생을 일컬어 '마처세대'라고 부른다. 부모를 부양하는 '마'지막 세대이자, 자녀에게 부양받지 못하는 '처'음 세대라는 의미의 신조어다. 올해 기준으로 만 55~64세 인구에 해당해, 정년 은퇴를 했거나 임박한 나이다.

결혼을 늦게 했다면 대학생 혹은 취준생 자녀를 둘 확률이 높고, 이르게 했다면 손주까지도 있을 터. 최근 이들을 대상으로 한 설문 조사 결과가 주목받고 있다. 마처세대의 3명 중 1명은 본인의 고독사를 우려하는 것으로 나타나서다.

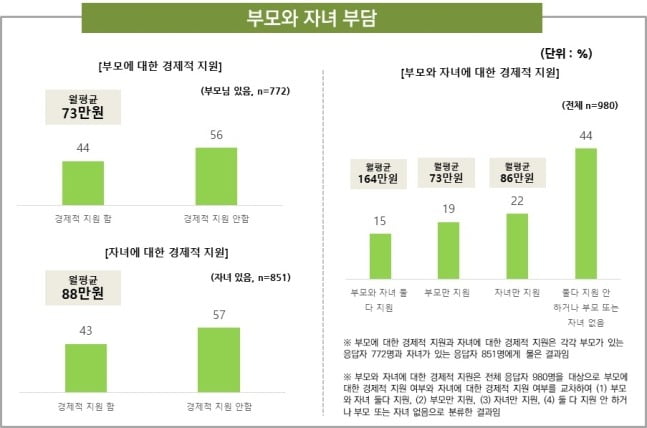

재단법인 돌봄과미래가 한국리서치에 의뢰해 전국의 1960년대생 성인 남녀 980명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 이 세대 10명 중 5~6명은 부모나 자녀, 혹은 양쪽 모두에 경제적 지원을 하고 있으며 퇴직자의 경우 절반 가량이 평균 2.3개의 일터에서 일을 이어가고 있었다.

지난 3일 돌봄과미래가 발표한 자료에 따르면 부모가 있는 60년대생 중 44%는 부모에게 월평균 73만원을 지원하는 것으로 나타났다. 아울러 이들은 평균 자녀를 2명씩 뒀고 이 중 43%는 자녀에게 월평균 88만원을 주는 것으로 조사됐다.

응답자의 15%는 부모와 자녀를 모두 부양하는 '이중 부양'의 부담을 지고 있었다. 돌봄 비용으로는 한 달에 약 164만원을 지출했다.

이들은 정작 자신의 노후 책임에 대해서는 89%가 '본인'을 꼽았다. 스스로 마처세대라고 인식한다는 뜻이다. 응답자의 30.2%는 '본인이 고독사할 것 같다'고 답했는데, 이 응답률은 소득 수준이 낮을수록 높게 나타났다.

최씨와 같이 일부 마처세대는 자녀에게 부양을 기대하기는커녕 되려 손주까지 돌보는 추세다. 맞벌이 가구가 늘어 조부모의 손주 육아 개입이 늘어서다. 4일 신한카드 빅데이터연구소에 따르면 60대 이상 고객이 키즈카페를 이용한 건수는 2019년 같은 기간 대비 2023년 1∼9월에 80% 증가했다.

이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 "386세대인 1960년대생은 정치·경제·문화 모든 면을 아울러 사회의 중추 역할을 했던 세대"라면서 "이들의 은퇴 시점이 도래하면서 밀려나는 박탈감이나 소외감을 더 크게 느낄 수 있다"고 내다봤다.

이어 "60년대생의 자녀는 현재 2030세대다. 부모 입장에서 자녀의 치열한 사회 진출 경쟁을 지켜봤고, 본격적인 핵가족화도 겪은 세대라 노후에 자식들이 나를 부양해줄 것이란 기대를 하기 어려울 것"이라며 "심리적으로 노후 대비에 대한 위기감을 비교적 크게 느낄 수 있다"고 진단했다.

2025년을 기점으로 우리나라는 초고령화 사회에 진입할 전망인 가운데, 1960년대생 중 최고참인 1960년생이 내년에 법적 고령자 연령인 '만 65세'에 진입한다. 1960년대생은 전체 인구의 16.4%를 차지하는 850만명 규모의 최대 인구 집단이다. 이와 관련해서도 이 교수는 "노인 부양을 위한 사회적 비용이 빠르게 늘어날 수밖에 없는 인구 구조"라고 설명했다.

김영리 한경닷컴 기자 smartkim@hankyung.com

관련뉴스