국내에서 과거 정년 연장 논의가 없었던 건 아니다. 문재인 정부는 출범 첫해인 2017년 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진하겠다는 계획을 내놨다. 이어 2019년엔 계속고용 제도 도입을 임기 내 확정하겠다고 했지만 청년실업 문제가 불거진 데다 코로나19 사태가 발생하면서 무산됐다.

한국은 전체 인구 중 65세 이상이 차지하는 비중이 2018년 14%를 넘어 고령사회에 진입했다. 2026년엔 20.6%에 달해 초고령사회에 들어설 전망이다. 더욱이 현재 63세인 국민연금 수령 개시 연령이 2028년에는 64세, 2033년에는 65세로 조정된다는 점도 계속고용 논의를 서두르는 이유다. 퇴직 후 국민연금을 받을 때까지 소득이 없는 ‘소득 크레바스’가 발생할 수 있기 때문이다.

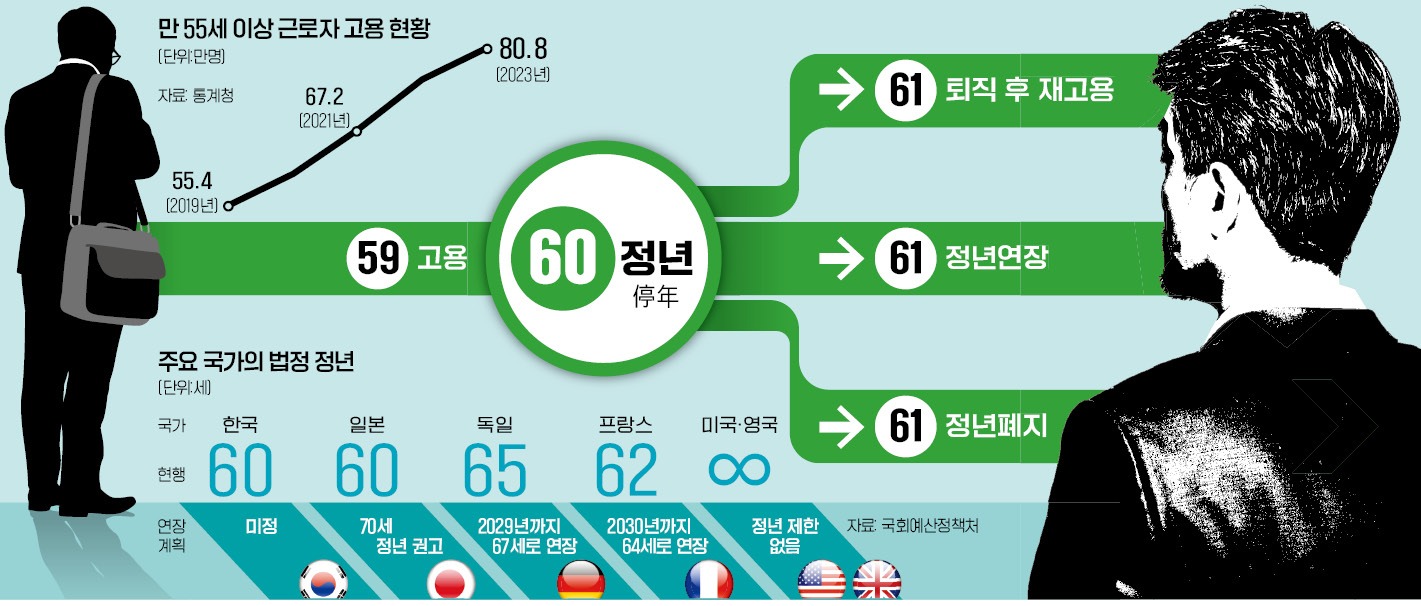

노동계는 법정 정년을 65세까지 단계적으로 연장해야 한다고 주장하고 있다. 특히 계속고용이 임금피크제 등을 통한 임금 삭감으로 이어져선 안 된다는 입장이다. 경영계는 계속고용 제도 취지엔 공감하고 있다. 다만 한국경영자총협회 관계자는 “계속고용은 임금체계 개편이 선결돼야 부작용을 최소화할 수 있다”며 “정년 연장 방식보다는 재고용 중심의 정책을 검토해야 한다”고 강조했다.

일각에선 정년 연장의 혜택을 일부 대기업 근로자만 누릴 수 있다는 지적이 제기된다. 2016년부터 시작된 정년 60세 의무화도 ‘노조가 있는 대기업 정규직’만 혜택을 받았다는 것이다. 국회입법조사처가 지난달 발간한 ‘제22대 국회 입법정책 가이드북’에 따르면 60세 정년 도입 이후에도 실질적으로 정년제를 미운용하는 중소기업 사업장이 2021년 기준 80%에 육박하는 것으로 나타났다. 정년 연장 시 소요되는 추가 비용도 부담이다. 한국경제인협회는 정년을 65세로 연장하면 2019년 기준 15조8626억원이 소요될 것으로 추정했다. 직접비용(임금)과 4대 보험료 등 간접비용을 합친 것으로, 현재 기준으로는 비용이 더 늘어난다.

국회입법조사처는 “정년 연장 외에 재고용 등을 통해서도 계속근로를 가능하게 해 기업에 유연한 방식을 제공할 필요가 있다”고 지적했다.

강경민/곽용희 기자 kkm1026@hankyung.com

관련뉴스