'세계의 경찰'을 자처했던 어떤 미국 정치인의 연설이 아니다. 경제적으로 풍족한 선진국의 의회 회의록도 아니다. 이 발언이 나온 건 식민지 지배로부터 갓 해방된 가난한 나라다. 대한민국 제헌국회에서 12석을 차지한 대동청년단을 이끈 이청천의 말이다.

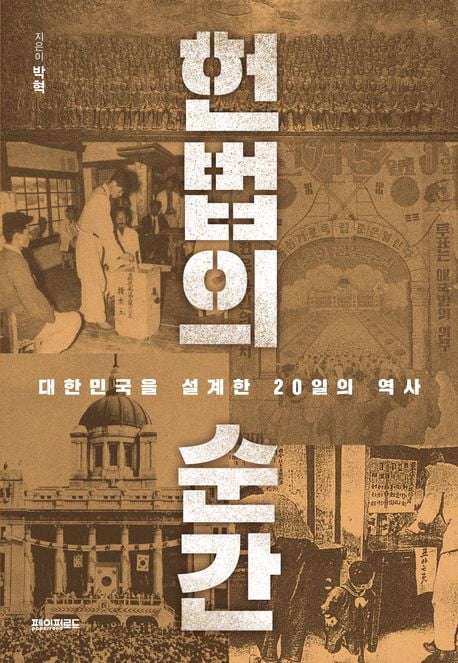

신간 <헌법의 순간>은 대한민국을 설계한 20일의 역사를 재조명한 책이다. 1948년 5·10 총선거로 선출된 제1대 국회의원 198명이 제헌국회를 구성했다. 책은 이들이 6월 23일 헌법 초안을 상정하고 7월 12일 통과하기까지의 국회 회의록을 생동감 있게 풀어낸다.

헌법은 국가와 주권자의 지고지순한 약속이지만, 지금껏 제헌 과정에 대한 불신은 적지 않았다. 저자 본인도 그랬다. 민주연구원 연구위원으로 일하는 저자 박혁 박사의 고백에서 책은 시작한다.

"저는 지금까지 남한에서만 치러진 총선거로 뽑힌 제헌의원들을 무시했습니다. 남북 영구 분단을 초래할 선거가 시행된 것이 안타깝고 못마땅했습니다. 하물며 그들이 만든 제헌헌법은 말할 것도 없습니다."

저자는 우연히 헌법의 순간과 마주쳤다. 당시 국회 회의록을 찬찬히 읽어나갔다. 독립국을 향한 제헌의원들의 진지한 고민이 눈에 들어왔다. 번갯불에 콩 구워 먹듯 만든 '졸속 헌법', 다른 나라 헌법을 짜깁기한 '모방 헌법'으로 격하하기엔 자못 진지했다.

이청천의 말처럼, 제헌의원들은 단순한 독립 국가가 아니라 세계의 '모범국가'로 나라를 바로 세우고자 분투했다. 국호를 '대한'으로 할지 '조선'으로 할지, '혼인의 순결'과 '가족의 순결' 중 어떤 표현을 활용할지 등 토시 하나를 정하는 데도 열띤 토론이 오간 이유다.

모든 법이 그렇듯 제헌헌법도 완벽하지 않다. 저자는 장단점에 관한 분량을 균형 있게 할애한다. 노동권 보장, 여성권 확충, 친일파 청산, 무상의무교육 등 가치에 대해선 높게 평가한다.

반면 의원내각제 대신 채택한 이른바 '한국적 대통령제' 등 일부 쟁점에 대해선 재고해볼 것을 조언한다. 이념적 이유로 '인민'이란 단어 대신 '국민'이란 표현이 안착한 현재 법적 용어에 대해서도 의문을 제기한다.

저자의 상상력이 글맛을 더한다. 덜그럭거리는 의자 소리, 잔뜩 상기한 발언자의 표정까지 상상하며 썼다. 마치 법정 드라마를 보는 듯한 박진감에 책장이 어렵지 않게 넘어간다.

대한민국 헌법은 그동안 여러 차례 개정을 거쳤다. 가장 최근인 제9차 개정헌법은 1988년 2월 시행됐다. 37년이 흘렀다. 강산이 네 차례는 변했을 시간이다.

개헌이 여야의 이전투구가 아닌, 주권자의 목소리를 중심으로 이뤄지려면 어떻게 해야 할까. 모범국가를 향한 고민이 가득하던 제헌국회 회의록에 해답이 있다.

안시욱 기자

관련뉴스