"한국 사람들이 아직까진 네이버를 많이 사용하고 있어서 국내 자료를 찾을 땐 여전히 네이버로 검색을 하고 있다. 챗GPT나 질문 형태의 검색은 간혹 사실과 다를 때도 있어서 기존 문서 검색 방식이 더 편하다고 느낀다."

"한국 사람들이 아직까진 네이버를 많이 사용하고 있어서 국내 자료를 찾을 땐 여전히 네이버로 검색을 하고 있다. 챗GPT나 질문 형태의 검색은 간혹 사실과 다를 때도 있어서 기존 문서 검색 방식이 더 편하다고 느낀다."업무 특성상 검색을 할 일이 많은 30대 직장인 A씨는 국내 검색 시장에서 영향력을 확대하고 있는 구글보다 네이버를 좀 더 선호하는 이유를 이 같이 설명했다.

국내 사용자들이 네이버를 선호하는 이유는 국내 정보 검색에서 여전히 우위를 보이는 데다 온라인 쇼핑과도 곧장 연결될 수 있어서다.

20대 직장인 B씨는 "일상에선 주로 맛집, 쇼핑, 화장품 등을 검색하는데 네이버에선 블로그나 카페글 위주로 최신 콘텐츠를 검색하기 편하다"며 "특히 맛집을 찾을 땐 위치도 함께 알아야 하는데 국내에선 구글맵을 잘 이용하지 않아서 네이버지도와 연계된 네이버 검색을 더 찾게 된다"고 말했다.

업무 중 자료 검색 비중이 큰 40대 직장인 C씨는 "오래 전부터 사용한 네이버가 손에 익기도 하고 검색 분류가 잘 돼 있어 활용이 편하다. 기사를 볼 때도 좋은데 특히 네이버 자체 댓글을 볼 수 있는 것이 장점"이라며 "앱 활용 중에 쇼핑이나 블로그, 카페 서비스를 쉽게 이용할 수 있는 게 강점인 것 같다"고 했다.

쇼핑 정보를 검색할 땐 네이버 자체적으로 제공하는 포인트 적립 등의 혜택을 받을 수 있는 점도 사용자들 사이에선 인기다.

또 다른 30대 직장인 D씨는 "일상적으로 쇼핑 검색을 할 땐 네이버가 더 간편하고 혜택도 좋다"며 "예를 들어 옷을 살 때도 네이버를 이용하면 가령 100원씩 적립포인트를 주는데 이 포인트로 나중에 배송비 등으로 쓰면 유용한 편"이라고 말했다.

또 다른 40대 직장인 E씨는 "네이버로 검색하면 광고가 너무 많이 떠서 업무에 필요한 정확한 정보를 찾을 땐 직관적으로 더 정확한 검색 결과를 보여주는 구글이 낫다"며 "계속 이러면 검색 서비스만큼은 싸이(월드)처럼 추억의 서비스가 될 수도 있을 것 같다"고 했다.

구글의 검색 경쟁력은 최근 흐름에서도 포착된다. 인터넷트렌드 통계를 보면 네이버와 구글 간 점유율 격차는 갈수록 좁혀지는 추세다. 지난달 네이버·구글의 점유율은 19.33%포인트 차이를 나타냈다. 전달보다 3.1%포인트 좁혀진 것이다.

앞서 5~6월 네이버의 월평균 점유율이 반등하는 듯 보였지만 지난달엔 올해 처음 55%대로 주저앉았다. 지난해 2월 60%대 점유율이 깨진 이후 같은 해 12월을 제외하고는 모두 50%대 박스권에 갇힌 상태. 이 기간 구글과의 점유율 격차는 계속 좁혀지는 추세가 이어졌다.

국내 검색시장의 변화는 이뿐만이 아니다. 마이크로소프트(MS)의 검색 서비스 '빙'이 국내 토종 포털 다음(Daum) 점유율을 뛰어넘는 등 외산 포털의 공세가 거세지고 있는 상황.

빙은 그간 줄곧 2%대 점유율에 머물러 왔다. 그러나 지난달 처음으로 3.55%를 기록하면서 3.4%에 그친 다음을 4위로 밀어내고 네이버, 구글에 이어 3위에 올랐다.

게다가 최근엔 검색 서비스도 글로벌 사업자들보다 앞서 나가고 있다.

한 업계 관계자는 "네이버의 경우 지난해 9월 일찌감치 생성형 인공지능(AI) 검색 서비스 '큐'를 공개했고 구글은 지난 5월에서야 AI 제미나이를 적용한 검색 기능 'AI 개요'를 선보였다"며 "네이버 입장에선 구글이 유사한 검색 서비스를 내놓은 만큼 글로벌 검색 시장에서 자신들의 방향이 맞다는 자신감을 얻게 됐을 것"이라고 설명했다.

단 키워드 검색에서 질문형 검색이 대세로 떠오르면서 글로벌 사업자들이 우위를 점할 가능성도 배제할 수 없다. 물론 이 과정에서도 네이버는 글로벌 사업자들이 갖지 못하는 토종 포털만의 경쟁력을 드러낼 수 있다.

국내외 업계 동향을 모니터링하는 업무를 맡는 30대 직장인 F씨는 "검색을 복합적으로 해야 할 땐 챗GPT와 구글의 제미나이 같은 질문형 검색 서비스를 이용하는데 국내 업체 현황이나 정보가 필요할 땐 네이버 클로바X가 더 구체적인 검색 결과를 제시한다"며 "검색 서비스마다 강점을 갖는 정보가 달라 상황에 따라 여러 서비스를 함께 사용하게 될 것 같다"고 내다봤다.

네이버는 '개인화된 검색 결과'를 맞춤 제공하는 전략으로 검색 서비스를 계속 개편 중이다. 사용자들의 과거 검색 이력 등을 종합해 각기 다른 결과를 받아볼 수 있도록 서비스를 고도화하는 데 공을 들이고 있다.

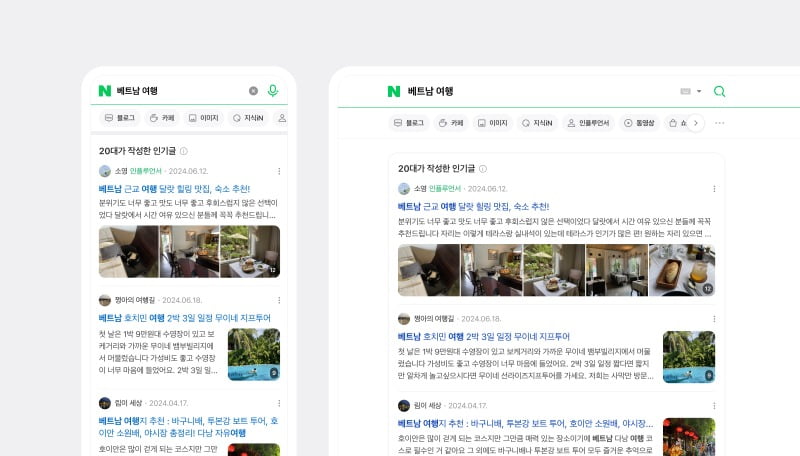

최근엔 '20대가 작성한 인기글' 등 특정 분야에 한해 최신 트렌드를 제시하는 등 새로운 검색 서비스를 선보이기도 했다.

김대영 한경닷컴 기자 kdy@hankyung.com

관련뉴스