기존 국내 스마트폰 시장은 통신사와 제조사 간 복잡한 유통 구조 때문에 판매 과정에서 인하 요인이 많지 않았다. 사실상 통신사와 단말기 제조사 간 담합이 이뤄져 가격이 고정되는 형태였다. 공시지원금, 추가지원금 등으로 일부를 할인해주는 수준에 그쳤다.

소비자들도 완전 자급제에 거부감이 없다는 게 업계의 설명이다. 과학기술정보통신부에 따르면 올 3월 기준 국내 자급제 단말기 이용률은 33.7%다. 2022년(25.5%)과 지난해(30.8%)보다 눈에 띄게 이용률이 높아졌다. 자급제폰을 구매한 후 1만~2만원대의 약정 없는 알뜰폰 요금제에 가입하는 소비자가 부쩍 늘었다는 분석이 나온다.

정치권에서도 비슷한 움직임이 일고 있다. 한 더불어민주당 의원은 완전 자급제를 법제화하자는 내용의 법안 발의를 준비 중이다. 구체적으로 통신사 직영 매장에선 단말기를 유통하지 않고, 삼성스토어(삼성전자 제품 판매점)나 골목상권 판매점에서 팔도록 하는 ‘절충형 완전 자급제’를 제안할 것으로 전해졌다. 유통사업자 간 경쟁이 치열해지면 가격 인하 효과가 나타난다는 것이 민주당 측 설명이다.

완전 자급제가 도입될 경우 통신사는 단기적으로 전체 매출이 감소할 수밖에 없다. 그 대신 중장기 차원에선 단말기 가격 상승으로 인한 통신비 과다 지출로 ‘덤터기’를 쓰는 일은 피할 것으로 관측된다.

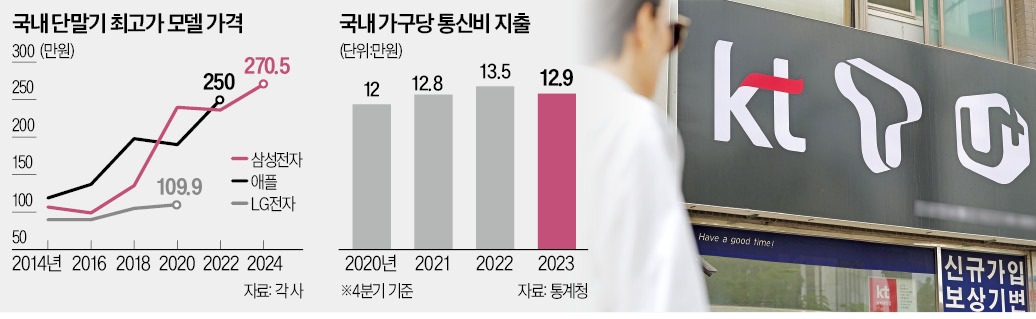

단말기 가격이 오르며 통신비에서 단말기가 차지하는 비중은 점점 더 높아지고 있다. 이미 최신 단말기의 대당 가격은 300만원(갤럭시Z폴드6 1TB 270만5000원)에 육박한다. 이달 공개될 애플 ‘아이폰16’ 시리즈 역시 환율 상승과 원자재 비용 증가 등을 이유로 지난해 같은 기간보다 비싸질 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 삼성전자도 지난달 출시한 갤럭시Z6 시리즈 가격(최고가 모델 기준)을 전작보다 9.6% 인상했다.

국내 단말기 가격이 200만원을 넘어선 것은 2019년이다. 삼성전자가 239만8000원, 애플이 203만원짜리 최고가 모델을 내놓으면서다. LG전자가 휴대폰 사업을 철수하고 2개사 경쟁체제가 된 뒤로는 가격이 눈에 띄게 높아졌다는 게 업계 설명이다. 2022년에는 250만원의 벽도 깨졌다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com

관련뉴스