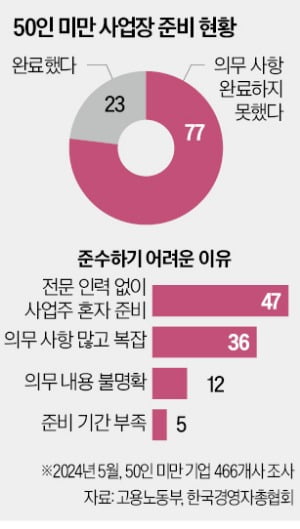

올 1월부터 50인 미만 사업장에도 중대재해처벌법이 적용되기 시작했다. 정부와 여당은 사후 법 시행을 유예한다는 계획이었지만 4월 총선 패배로 사실상 무산됐다. 산업현장에서는 현실과 동떨어진 법 시행이 안전성을 높이기는커녕 기업에 부담만 가중하고 있다는 지적이 나온다.

한국경제신문과 법무법인 화우는 11일 우재준 국민의힘 의원, 중소기업중앙회와 함께 중대재해법을 주제로 ‘제2회 입법 콘서트’를 열었다. 여기에선 처벌만으로는 산업재해 예방에 한계가 있는 만큼 중대재해법을 인센티브 중심으로 개편해야 한다는 목소리가 터져 나왔다.

토론자로 나선 강구만 대한민국만세삼계탕 대표는 “중대재해법 대응을 준비하면서 가장 힘들었던 점은 법령 자체가 모호해 무엇을 어디까지 준비해야 할지 알기 어려웠다는 것”이라고 말했다. 그는 “의무 이행 사항에 대해 ‘관계 법령에 따라 안전 보건 확보 의무를 이행하라’고 했지만, 구체적으로 어떤 법령을 따라야 할지 모르겠다”며 “법률을 구체화한 시행령에도 ‘충실히’ ‘필요한’ 등 모호한 문구가 너무 많다”고 지적했다.

토론자로 나선 강구만 대한민국만세삼계탕 대표는 “중대재해법 대응을 준비하면서 가장 힘들었던 점은 법령 자체가 모호해 무엇을 어디까지 준비해야 할지 알기 어려웠다는 것”이라고 말했다. 그는 “의무 이행 사항에 대해 ‘관계 법령에 따라 안전 보건 확보 의무를 이행하라’고 했지만, 구체적으로 어떤 법령을 따라야 할지 모르겠다”며 “법률을 구체화한 시행령에도 ‘충실히’ ‘필요한’ 등 모호한 문구가 너무 많다”고 지적했다.전기공사업체 동은의 박성순 대표도 “법을 이해하기 위해 설명회에 참석하고 지침서를 읽어봐도 파악하기 힘들다”며 “관련 업계 사장들이 활용할 수 있도록 전기공사협회에서 지침서를 만들었는데, 최대한 쉽게 만든 지침서인데도 200쪽에 달했다”고 했다.

비용 문제도 심각하다. 강 대표는 “안전 관련 전문인력을 배치하려고 해도 중대재해법 시행으로 인건비가 올라 채용이 쉽지 않다”고 전했다. 안전관리자를 선임해야 하는 사업장은 1만여 개에 달하는데, 매년 업계로 유입되는 신규 안전관리자는 700여 명에 불과하다는 설명이다. 박 대표도 “안전관리자 부족 문제는 인건비 증가로 이어지고, 이는 공사비 확대와 공사의 사업성 감소로 이어져 중소기업의 비용 부담과 직결될 수밖에 없다”며 “안전관리자 선임 확대를 정부에 지속적으로 건의했지만 받아들여지지 않았다”고 덧붙였다.

50인 이상까지 포함하면 3년 가까이 법안을 시행했지만 처벌 기준이 여전히 모호한 것도 문제다. 주제 발표자로 나선 김대연 화우 변호사는 “건설공사와 관련해 발주자가 처벌 대상이 되는지를 놓고 여전히 논란이 정리되지 않고 있다”며 “여러 사건에 대한 1심과 2심의 판결이 엇갈리며 법원도 명확한 기준을 내놓지 못하고 있다”고 지적했다. 이어 “발주기업이 형사처벌 책임을 피하려고 하청기업의 안전 관리에 참여나 협력을 축소하는 경향도 나타난다”며 “결과적으로 산재 예방엔 부정적인 효과”라고 분석했다.

함병호 한국교통대 화학물질특성화대학원 교수는 △중대재해법 조항과 관련한 구체적 가이드라인 제시 △50인 미만 사업장에 적용할 규제 차별화 △소규모 사업장에 대한 재정 지원 등의 필요성을 밝혔다.

설지연/배성수 기자 sjy@hankyung.com

관련뉴스