한국의 국가경쟁력 순위가 세계 20위를 기록했다. 일명 ‘30-50클럽(국민소득 3만 달러, 인구 5000만 명 이상)’ 7개국 중에선 미국에 이어 2위다. 스위스 국제경영개발대학원(IMD)이 경제협력개발기구(OECD) 회원국과 신흥국 등을 대상으로 올해 국가경쟁력을 평가한 결과다.

K컬처, K푸드, K뷰티 등 산업이 전 세계적인 인기를 끌고 있다. 그런데 유독 금융산업에서 맥을 못추고 있다.

글로벌 금융위기 이후 한국 금융은 해외 시장에 깃발을 꽂기 위해 본격적으로 나섰다. 국내 시장 위주의 영업전략에서 탈피해 수익원을 다변화하는 차원에서였다. 2010년 333개였던 국내 금융사의 해외점포 수는 2024년 468개로 증가했다. 동남아시아 지역을 중심으로 점포 수가 빠르게 늘어났다.

그런데 한계가 있었다. 은행에 치우쳤다. 전체 해외점포 중 은행의 비중은 41.8%(2022년)였다. 증권사, 보험사, 자산운용사, 여신전문금융사가 차지하는 비중은 각각 13.5%, 16.2%, 14.1%, 14.3%에 그쳤다.

하지만 은행도 별다른 성과를 내지는 못했다. 해외 자회사를 인수하려 해도 국내 금융당국의 규제에 묶였고 현지 금융당국의 무더기 제재에 좀처럼 성적을 내지 못했다. 브랜드 인지도는 낮았고 현지 금융회사나 외국 금융회사와 경쟁하기보다는 한국 금융회사 간 출혈 경쟁하는 경향도 보였다. 그렇게 20년이 흘렀다.

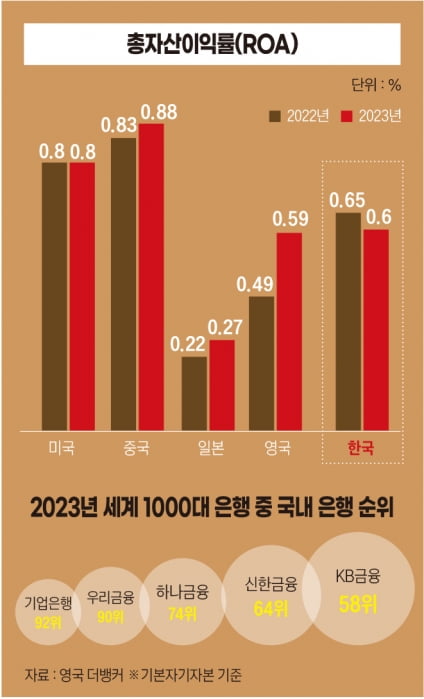

한국금융학회가 2022년 교수, 연구원, 기업인, 금융인 등 경제 전문가 510명을 대상으로 국내 금융산업의 경쟁력에 대한 설문조사를 실시한 결과 10명 중 9명꼴(89.6%)로 경쟁력이 여전히 낮다고 답했다. ‘국내 시장 위주의 영업 등 폐쇄적 문화와 낙후된 국제화’를 원인으로 꼽았다. 영국 금융 전문지 ‘더뱅커(The Banker)’가 발표한 글로벌 순위에서 한국의 주요 금융그룹은 단 한 곳도 50위 내에 이름을 올리지 못했다(2023년).

◆글로벌 1000대 은행 중 한국 순위는

더뱅커는 영국의 파이낸셜타임스가 발행하는 금융전문지로서 매년 전 세계의 은행을 대상으로 ‘글로벌 1000대 은행’ 및 ‘500대 금융 브랜드’ 등의 순위를 발표한다.

더뱅커가 지난해 공개한 ‘글로벌 1000대 은행’ 순위에서 은행의 기본자본(실질 자본 건전성 지표) 기준으로 KB금융이 58위를 기록했다. 2017년부터 국내 금융지주 중 1위를 지키고 있지만 세계 60위권 언저리에서 머물고 있다. 이어 신한금융(64위), 하나금융(74위), 우리금융(90위), 기업은행(92위)으로 나타났다. 국내 5대 은행(금융지주 또는 은행)의 기본자본비율은 6.62%로 중국(7.77%)과 미국(7.26%) 대비 낮은 것으로 파악됐다.

세계 1000대 은행의 총자산이익률(ROA)은 전년 대비 0.07%포인트 상승한 0.78%를 기록했다. 국내 5대 은행의 ROA는 0.60%로 전년 대비 0.05%포인트 하락하며 평균에 미치지 못했다. ROA는 은행이 자산(자본+부채)을 얼마나 효율적으로 운용했는가를 나타내는 수익성 지표다.

기본자본과 총자산 기준으로 세계 10대 은행 순위에서 중국 은행이 6개, 미국 은행이 4개를 차지한 것으로 나타났다. 그동안 10위권에 꾸준히 머물렀던 영국 HSBC은행이 빠지고 중국 초상은행이 새롭게 진입했다.

◆규제 발목 벗어날까

국내 은행의 해외점포 순이익 규모는 커졌지만 은행 전체 순이익에서 차지하는 비중은 2013년 12.3%에서 2023년 10% 밑으로 떨어졌다. 은행권 관계자는 “국내 사업의 성장세를 해외 사업이 따라가지 못했다”고 설명했다.

이자 수익 등 상대적으로 쉬운 길을 택하며 ‘내수’에 안주해 온 은행이 혁신이 부족하다는 지적이 잇달았다. 은행의 비이자이익은 총이익(59.4조원)의 5.9% 수준에 불과하다(2022년). 하지만 은행 입장에서도 할 말은 많았다. 이자 수익 비중을 줄이고 비이자 수익을 늘리려고 해도 국내외의 규제로 인해 발목 잡힌 게 많다는 것이다.

일단 금융당국은 해외 진출에 대한 문턱을 낮추기로 했다. 지난해 7월 ‘금융사 해외 진출 관련 규제개선 방안’을 마련했다. 은행들도 해외에선 비금융 자회사를 소유할 수 있고 보험사들 역시 은행 등 해외 금융사를 자회사로 둘 수 있게 한다는 내용이다. 현재 국내 은행에 대해선 다른 회사에 대한 지분 15% 이상 출자를 제한하고 금융업이나 직접 관련 업종 등에 한해서만 자회사를 소유할 수 있다. 해외 자회사에 대한 자금지원 족쇄도 풀었다. 해외 현지법인은 신용도 미흡과 담보 부족 등으로 현지 자금조달이 어려운데 자회사 등 간 신용공여(대여) 한도 규제로 국내 계열사로부터 자금조달도 쉽지 않았던 것.

올해 하반기엔 금산분리(금융과 산업자본 분리) 규제가 일부 완화될 것이란 전망도 나오고 있다.

◆지분투자 늘리는 은행들

박해식 한국금융연구원 선임연구위원은 “은행과 비은행, 정책금융기관 등이 협력해 전략적 투자자로서 현지 대형 금융회사의 지분을 공동 인수하는 방안을 검토할 필요가 있다”고 조언했다.

은행의 경우 규제 리스크가 큰 법인을 설립하는 대신 현지 업체에 지분을 투자하면 배당 수익을 받을 수 있다. 국내 비은행 금융회사는 현지 대형은행의 지분인수 참여를 통해 비은행 자회사에 대한 투자 기회를 확보할 수 있다.

대표적인 사례가 하나금융이다. 2019년 하나은행이 베트남 국영 상업은행 베트남투자개발은행(BIDV)의 지분(15%)을 인수했는데 3년 후 하나증권이 BIDV의 증권 자회사 지분을 35% 인수하는 데 성공했다.

BIDV가 올해 상반기 영업이익 6748억원을 기록하면서 하나은행은 732억원의 수익(지분법이익)을 거뒀다.

신한은행도 올해 4월 인도 학자금 대출 1위 기업인 크레디아의 지분 10%를 매입하는 계약을 체결했다.

신한은행의 경우 현지화 전략이 성과를 내고 있는 사례도 있다. 30년 전 진출한 베트남에 현지 법인을 설립하고 두 번의 인수합병을 통해 덩치를 키웠다. 신한베트남은행의 올해 상반기 순이익은 1413억원으로 지난해 연간 순이익(1260억원)을 이미 넘어섰다.

하지만 해외 진출 과정은 여전히 가시밭길이다. 국내 은행을 노린 표적 제재도 적지 않다. 사업계획 실현 보고서 오류, 방카슈랑스 상품 관련 보고서 지연 제출 등 이유도 다양하다. KB국민은행은 인도네시아 금융감독국으로부터 지난해 총 14건의 금융제재를 받았다. 토해낸 과태료는 총 900만원가량이다.

인도네시아 KB은행(옛 부코핀은행)은 2021년 2725억원, 2022년 8020억원, 2023년 2612억원의 순손실을 기록했다.

◆비은행서 성과 내는 미래에셋

비은행 금융사의 해외 영토 확장이 지지부진하지만 유일하게 성과를 내는 곳이 있다. 미래에셋자산운용이다.

미래에셋자산운용의 글로벌 운용자산(AUM)이 올해 9월 말 기준 360조원을 돌파했다. 이 중 약 40%에 달하는 158조원은 해외에서 운용되고 있다.

미래에셋의 글로벌 비즈니스는 미국과 캐나다, 홍콩 등 전 세계 곳곳에서 활약하는 상장지수펀드(ETF)가 견인하고 있다. 전 세계에서 운용 중인 글로벌 ETF는 601개에 달한다. 총자산은 181조원이다. 현재 국내 전체 ETF 시장(160조원)보다 큰 규모다. ‘글로벌 100 ETF/ETP 수탁고’ 순위에서 12위를 기록하며 상위 20위 안에 진입했다(ETFGI). 해외 진출 21년 만에 이룬 성과다.

박현주 미래에셋그룹 회장의 리더십이 주효했다는 평가다. 박 회장은 유망한 해외 ETF 운용사를 인수했다. 2011년 캐나다 ETF 운용사 ‘호라이즌스(Horizons ETFs)’를 시작으로 2018년 미국 ‘글로벌엑스(Global X)’, 2022년 호주 ‘ETF 시큐리티스(ETF Securities)’를 인수했다. 특히 글로벌엑스는 미국 현지에서 93개의 ETF를 운용하고 있다. 총 운용자산은 503억 달러로 미국 ETF 운용사 중 13위다.

미래에셋의 사례를 은행들에 직접 대입할 수는 없다. 때만 되면 불거지는 금융지주 회장 선출이 리스크가 되기 때문이다. 지속적이고 장기적인 리더십을 발휘할 수 없다는 얘기다. 그럼에도 전문가들은 은행들도 인수합병을 통해 해외 진출의 교두보를 마련하지 않으면 ‘국내에서 이자놀이만 하는 금융회사’란 오명을 씻기 어려울 것이라고 입을 모으고 있다.

김태림 기자 tae@hankyung.com

관련뉴스