올해 3분기 성장률이 낮게 나온 것을 두고 우리 내부보다 밖에서 보는 시각이 더 부정적이다. 한국은행이 발표한 전망치인 0.5%는 고사하고 한국경제신문이 내놓은 전망치 ‘제로(0)’ 수준에 가까운 0.1%로 나왔다. 한은의 예측 모델이 노후화했다는 비판보다 일본 경제처럼 ‘선진국 함정’(HIT·high income trap)에 빠지는 것이 아닌가 하는 우려가 더 눈에 들어온다.

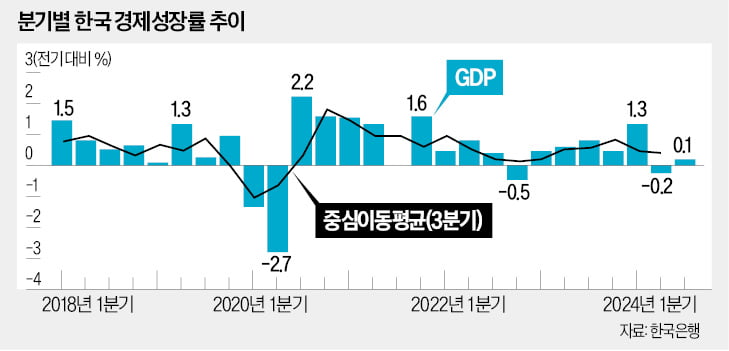

올해 3분기 성장률이 낮게 나온 것을 두고 우리 내부보다 밖에서 보는 시각이 더 부정적이다. 한국은행이 발표한 전망치인 0.5%는 고사하고 한국경제신문이 내놓은 전망치 ‘제로(0)’ 수준에 가까운 0.1%로 나왔다. 한은의 예측 모델이 노후화했다는 비판보다 일본 경제처럼 ‘선진국 함정’(HIT·high income trap)에 빠지는 것이 아닌가 하는 우려가 더 눈에 들어온다.한은은 앞으로 성장률이 올라갈 것이라고 전망하고 있지만 결론부터 말한다면 쉽지 않아 보인다. 경기 순환상으로 작년 3분기 이후 분기별 성장률을 보면 ‘불황의 늪’(0.8%→0.5%→1.3%→-0.2%→0.1%)에 빠져 경기 저점이 더 깊어지고 있다. 늪에서 허우적거리면 더 깊은 곳으로 빠지듯 복원력(resilience)과 거리가 멀어지고 있다.

총수요 항목별 소득 기여도(Y=C+I+G+(X-M), Y: 국민소득, C: 민간 소비, I: 설비투자, G: 정부 지출, X-M: 순수출)에서 최대 항목인 민간 소비의 부진은 레고랜드 사태 이후 2년 이상 지속되고 있다. 3분기 내내 원·달러 환율이 1300원 이상 높은 수준을 지속했음에도 순수출 기여도가 마이너스로 떨어진 점도 우려된다.

현재 우리 경제가 맞닥뜨린 성장 장애 요인을 단순생산함수(Y=f(L, K, A), L=노동, K=자본, A=총요소생산성)로 살펴보면 노동 섹터는 인구절벽과 저출생·고령화로, 자본 섹터는 토빈 q 비율이 ‘1’ 밑으로 떨어져 자본생산성이 낮다. 총요소생산성도 정치권을 중심으로 한 각종 갈등과 부패 등으로 좀처럼 제고되지 못하고 있다.

국민경제 3면 등가 법칙(생산=분배=지출)상 곳곳에 내재한 ‘병목 현상’도 심각하다. 생산과 분배는 앨버트 허시먼 교수의 전후방 연관효과가 떨어져 계층 간 소득 불균형이 더 심화하는 추세다. 분배와 지출 간에는 미래가 불확실해 구매와 투자를 꺼리는 ‘바이브세션(vibecession) 현상’이 성장률 하락을 부추기고 있다.

한국 경제처럼 저량(stock)과 유량(flow) 변수에 성장 장애 요인이 동시에 있을 때는 통화와 재정정책은 ‘긴축’보다 ‘부양’에 우선순위를 둬 후자부터 활기를 찾을 수 있도록 해야 한다. 특히 통화정책을 그렇게 해야 한다. 전자는 우리 경제가 가진 구조적 문제와 결부돼 있어 단기 정책 요인에 쉽게 반응하지 않는다.

한은이 피벗을 가장 늦게 추진하면서 그 폭도 베이비컷에 그친 점이 아쉬운 것은 이 때문이다. 지난 1분기 성장률이 1.3%로 이례적으로 높게 나온 데 따른 낙관적인 착시 현상에 걸렸거나 1선 목표인 물가 안정 이외 다른 목표를 함께 고려하다가 피벗 시기를 놓친 것으로 판단된다. 미국 중앙은행(Fed)은 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 빅컷을 단행했는데도 국채 금리가 급등하는 수수께끼 현상이 발생했다. 한은이 베이비컷에 그친 데다 다른 변수들이 작동해 통화정책이 제대로 추진되지 않을 가능성이 크다.

재정정책도 마찬가지다. 정부도 한은과 같이 우리 경기를 낙관적으로 봐 부양책을 거의 내놓지 않았다. ‘경기를 부양하려고 해도 야대여소(野大與小)의 입법적 한계 때문에 어쩔 수 없지 않았냐’는 책임 회피 성향도 강했다. 재정지출 총량은 유지하더라도 경직성 세목을 줄이고 경기부양 효과가 큰 투자성 세목을 늘리는 페이-고(pay-go)를 추진하거나 ‘균형재정승수=1’이란 점에 착안해 간지언 정책을 추진하는 등 제3의 부양책은 얼마든지 있다.

원·달러 환율도 1350원 이상 수준을 유지할 필요가 있다. 정부는 순수출 기여도가 떨어진 이유로 중국 경기 부진, 보호주의 등과 같은 대외 환경 요인을 들고 있으나 우리 내부적으로 완충 능력을 확보하면 성장률을 충분히 끌어올릴 수 있다. 원·달러 환율이 1400원을 넘어가면 마치 무슨 일이 일어날 것처럼 정책 당국자가 불안해하는 것은 바람직한 자세가 아니다.

병목 현상을 푸는 것도 중요하다. 최대 병목 변수인 바이브세션을 풀기 위해서는 정부 여당의 낮은 지지도부터 끌어올려야 한다. 산업연관표(I/O)상 병목 현상은 단기간에 풀기가 어려운 점을 고려하면 주식 대중화와 주주환원율 제고가 대안이 될 수 있다.

모두 쉽지 않은 과제들이다. 그런 만큼 정책당국자의 주도력이 그 어느 때보다 절실하고 정책 수용층의 적극적인 협조가 필요한 때다. 바이브세션을 일으키는 정치권을 비롯해 우리 국민 모두가 ‘프로보노 퍼블리코(pro bono publico·공공선)’를 발휘해 지금의 상황을 헤쳐 나가야 한다.

관련뉴스