"의사는 환자를 통해서 배운다"는 선배의사들의 말과 "환자는 의사에게 있어 가장 위대한 스승이다."라는 거창한 말은 별로 소용이 없었다. 그저 인간적인 안쓰러움과 도와 줄 방법이 제한적이라는 답답함만이 느껴졌다.

가능한 적은 수술로 가능한 자연스럽게 또는 정상에 가깝게 몇 가지 수술을 권했다. 경과 치료 중 환자의 감사의 자필 편지를 받고는 다시 한번 환자에게 미안한 마음을 가졌다. "당장은 힘들겠지만 방법을 찾아 볼게. 그리고 방법을 찾으면 연락 할게." 그 환자에게 해줄 수 있는 말은 당시 이것뿐이었다. (영상 보기)

문제의 환자는 무분별한 사각턱 절제로 흔히 말하는 `개턱`이 되어 있었다. 환자의 외모에 대한 왜곡된 기대와, 그러한 왜곡된 기대에 상술로 부합한 턱끝 보형물 수술의 결과였다. 턱끝은 과도하게 앞으로 튀어나온, 흔히 말하는 주걱턱이 되어 있었다.

거기다 수 차례의 실리콘 보형물 삽입과 제거, 또 수 차례의 필러 주사와 녹이는 주사…이런 것들 때문에 안면부 연부 조직 또한 그 균형을 잃으면서 처지거나 불룩한 모양이 되어 있는 상태였다.

"이미 절제해 버린 사각턱을 복원해 줄 방법이 없을까? 교과서에 나오는 늑골이식은 현실적으로 대안이 될 수 없을 텐데..."라는 아쉬움이 마음 속에 남아 계속 신경이 쓰였다.

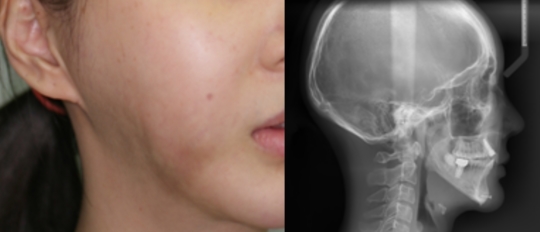

그로부터 몇 달이 지나고, 나는 교류하고 지내는 중국의 한 성형병원 여자 원장의 수술을 계획하며, x-ray 촬영을 하며 또 다시 놀라게 됐다.

턱 끝에 넣은 보형물은 너무도 크고, 그 위치 또한 중앙에 있지 않았다. 또 보형물의 삽입 각도 역시 틀어져 있었다. 그 결과 환자의 하안면부를 촉진(만져서 진단함)하면, 보형물의 경계가 만져지는데다, 자세히 보면 그 틀어진 모양이 겉으로도 보이는 모습이었다.

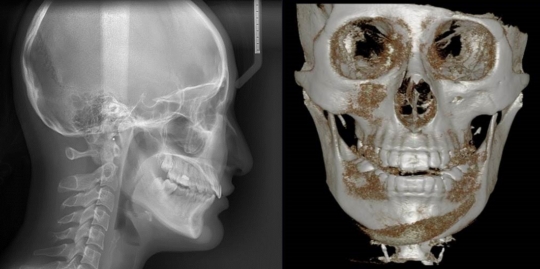

측면에서 보이는 보형물의 모습은 비교적 정상으로 보였으나, 3D CT상에서 보이는 턱끝 보형물은 놀라움 그 자체였다.

결국 환자에게 보형물 재삽입을 권했고, 가능한 제자리에 위치하도록 뼈에 고정하는 방법을 사용해 수술을 진행했지만, 기성 보형물의 특성상 그 경계 부분에서 완전히 안 만져지는 완벽한 보형물 조각은 할 수 없었다. `뼈에 딱 맞는 보형물을 만들 수는 없을까?` 이러한 의문점은 지금까지 안면부에 보형물을 넣어본 의사라면 누구나 느끼는 수술의 한계였으리라고 생각된다.

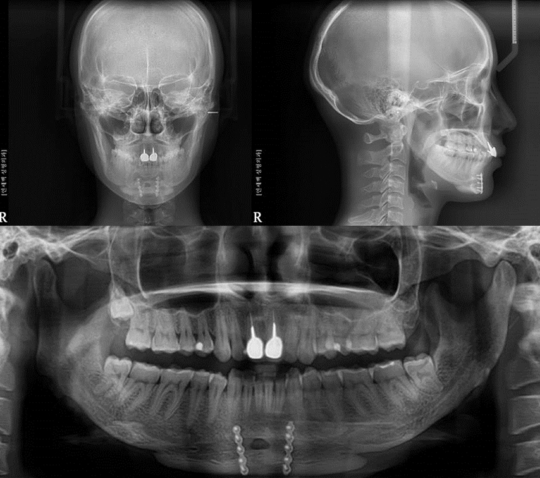

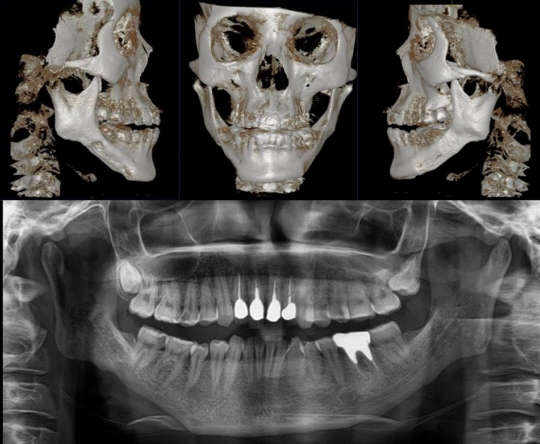

또 다시 몇 달이 지나고 다른 환자의 x-ray 사진에서 다시 한 번 기존 윤곽 수술의 한계를 느끼게 되었다. 3~4년전부터 `브이라인`의 대명사가 되어 버린 T-절골 턱끝 수술의 3~4년 후의 모습이었다. 이 방법이 과연 환자에게 지속 가능한 만족을 줄 수 있는 수술일까 하는 의문이 생겼다.

물론 외형적으로 문제가 되는 것은 없다 할지라도 손으로 만졌을 때 만져지는 절골부위의 뼈 흡수는 수술 받은 환자만의 또 다른 컴플렉스로 다가오는 것이기 때문이다. 이것 또한 수술로 인해 만들어진(iatrogenic) 또다른 부작용이 아닐까 하는 의문이었다.

턱뼈의 계단 현상이나 골흡수로 인해 가운데에 만들어진 구멍은 물론 섬유세포로 어느 정도는 채워졌겠지만, 의사로서 그 사진을 보고 "100% 정상이고, 어쩔 수 없다"고 치부해 버리는 모습은 비겁하게 느껴졌다. 방법이 없을까? 과연 이것은 갸름한 턱선을 위해서 치러야 하는 불가피한 희생일까?

그로부터 몇 달이 지나고 또 다른 환자의 사진에서 처음 2012년 6월에 만난 환자가 내게 주었던 고민을 다시 한번 심각하게 하게 되었다. 안면 윤곽 수술은 여타의

다른 수술보다 러닝 커브(learning curve)가 꽤나 긴, 난이도 있는 수술이다 보니 나 역시 환자를 통해 수술 경험을 쌓으면서 그 기술적인 부분에서 발전이 있었다. 그 사실은 부인할 수 없다.

다만, 후배 의사들 역시 그 과정에서 오류나 실수를 저지르게 된다. 그 모습을 보니 조금은 앞서 경험한 선배 의사로서 오류나 실수를 해결해 주고 싶은 마음이 생기는 것은 어찌 보면 당연한 의무처럼 느껴졌다.

문제의 환자 사진을 보면, 우측 하악각 절제시 신경이 절단되어 우측 입술 감각이 손상된 상태였다. 좌측 신경은 손상을 받지 않았으나, 그 절단면이 좌우 비대칭이고 오목하게 패인 모습이 관찰되었다.

또한 긴곡선 절제술을 했는데 턱끝 부위에서의 절골선이 매끄럽지 않아 겉으로 보일 정도의 경계선이 있는 상태였다.

이 환자를 통해 이 같은 상태를 엎질러진 물이라 치부하지 않고 방법을 찾아보려고 고민을 시작하게 되었다. 대학 시절 양악 수술전(RP model)을 통해 수술 전날 수술방에서 늦은 시간에 모의 수술을 해보았던 경험이 떠올랐고, 또한 3D CT를 통해 하악골과 그 연부 조직을 측정하는 논문을 썼던 경험이 떠올랐다. 그러던 중 3D 프린팅(3D printing)이라는 것에 대한 기사를 2013년 초에 접하게 됐다.

2013년 미국 대통령 오바마가 언급한 3D printer에 대해 한국 언론에서는 다양한 기사들을 쏟아 내고 있었지만, 의학 분야에서의 3D printing은 수술의 보조 내지 시물레이션에 그치고 있는 것이 현실이었다.

2013년 미국의 OPM(oxford perfomance materials)이라는 회사에서 PEKK(Polyetherketoneketone)라는 뼈 대체 물질을 이용해서 두개골 보형물을 3D printer로 제작하여 실제 환자에 삽입한 예가 있었다. 또 벨기에의 Materialise라는 회사에서는 Synthes라는 회사와 PEKK를 이용한 상용두개골 보형물을 만들고 있었고, OBL이라는 회사와 함께 Titanium을 이용한 턱 뼈 대체 보형물을 만들고 있었다.

한국에서는 서울 삼성병원의 백정환(나와는 동명이인이다) 이비인후과 교수님이 부비동암 환자에게 3D printing 된 두개골 모형을 이용해 언론에 소개되신 바 있다.

그 외에도 다양한 의학적 시도가 있지만, 대학시절에나 또 현재 성형외과 의사로서 필요한 영역에서나 3D printing 기술은 아직은 실험 단계 이거나, 보조 수단으로 사용되는 현실이었다.

이러한 과정에서 나는 3D printing 기술을 앞서 열거한 환자들에게 사용할 수 있는 방법을 찾던 중 현재의 실제 환자에게 시술 가능한 방법을 고민하게 되었다.

그 과정에서 3가지 방법의 환자 맞춤형 보형물 제작기법을 고안하게 됐다. 그 중 당장 실현 가능한 재료와 방법을 찾고, 실재 임상에 적용하고자 준비를 시작하게 되었다.

내가 이 같은 생각을 실행에 옮기게 된 이면에는 레지던트 시절 RP model 수술을 경험하게 해주신 박병윤 교수님과 3D image의 활용 가능성을 보여주신 김용욱 교수님이 계셨다고 생각된다. 두 분이 내게 베풀어 주신 경험은 내 발상의 단초가 됐고, 결국 `3D Fit`을 만들어내게 해 주셨다. (글=백정환 H성형외과 원장, 블로그 참조)

관련뉴스