요즘 TV에서 방영 중인 프로그램 ‘삼시 세끼’의 인기가 뜨겁다. 아마 가족끼리 얼굴 마주 보고 앉아 한 밥술 뜨기도 만만찮은 세상이어서 일 것이다. 봄이 이제 막 돋으려 기를 쓰는 3월, 그 소리를 닮아 봄처럼 부드럽고 찬찬한 음성의 가인(歌人) 장사익 선생을 만났다. 바쁜 와중에도 반갑게 맞이해준 것은 물론, 직접 내주신 밥 한 끼까지 거나하게 대접받았다. 정이 담긴 밥상에서, 소박하지만 커다란 마음 씀씀이에서 이 시대를 이끄는 예인의 참모습을 볼 수 있었다. “너 자신이 스승이다, 네가 너를 가르쳐라”는 장사익 선생과 함께했던 봄날의 어느 오찬을 전한다.

선생의 집에 다다르자, 먼저 문패가 눈에 띄었다. 두 개로 나뉜 명패에는 장사익 선생과 사모님의 성함이 각각 따로 새겨져 있었다. 사모님의 명패에는 찔레꽃 한 송이가 새겨져 있는데, 아내에 대한 그 사랑이 얼마나 큰지 느낄 수 있는 대목이었다.

“선생님 계세요~”

“아, 어서 와요! 선생님은 지금 운동가셨어요. 오실 때가 됐는데.”

문을 연 것은 사모님이었다. 사모님은 약속 시간보다 일찍 도착한 우리를 반가운 얼굴로 맞아 주셨다. 장사익 선생은 매일 산책과 조깅을 새벽에 두 시간, 점심에 한 시간씩 한다고 했다. 건강도 건강이지만, 하루도 어기지 않는 그 정신력이 대단했다.

정원 주변으로 클래식 음악이 흘러나왔다. 살펴보니, 처마에 달아놓은 낡은 오디오가 들려주는 라디오 소리였다.

“사모님, 음악이 정말 아름답네요.”

“그이가 라디오 버리기 아깝다고 클래식만 나오는 채널 고정해서 매달아 놓은 거예요.”

한국을 대표하는 가인으로 사랑받는 지금에도 이렇게 검소함이 묻어나는 생활을 하고 계신 것이 뜻밖이었다. 그제야 정원 뜰에 놓인 낡고 닳아빠진 슬리퍼가 마치 원앙새의 동행처럼 소박히 놓여 있는 것이 눈에 들어왔다. 그리고 얼마 지나지 않아 선생이 돌아오셨다.

장사익 선생은 얼마 전 군 제대를 한 나의 아들 무현이를 유난히도 살갑게 맞아주셨다. 그는 “우리 군인 아들, 벌써 제대했어? 장하네~”, “차린 것 없지만 우리 군인아저씨를 위해 배추쌈이랑 삼겹살이랑 보리굴비 줄게” 등의 말로 알뜰히 아들 녀석을 다독이셨다.

장사익 선생이 직접 내온 찬은 TV 속 ‘삼시 세끼’의 차승원 저리가라하는 것이었다. 사모님과 함께 뚝딱뚝딱 내온 음식들은 정갈했고, 맛이 실했다. 아들의 제대 기념으로 맛이 좋은 와인도 선뜻 내주셨다.

“보리굴비는 참 귀한 겨. 제대 기념으로 차렸어. 난 어렸을 때 먹어본 적도 없는 겨.”

선생은 ‘보리굴비는 찬물에 말아먹어야 맛있다’는 말과 함께 직접 아들에게 수저로 떠먹여 주시기도 했다. 밥이며, 고기며 더 챙겨주시는 것은 물론, 누룽지까지 직접 해주시는 모습이 영락없이 참사랑을 내리주시는 아버지의 모습과 닮아 있었다.

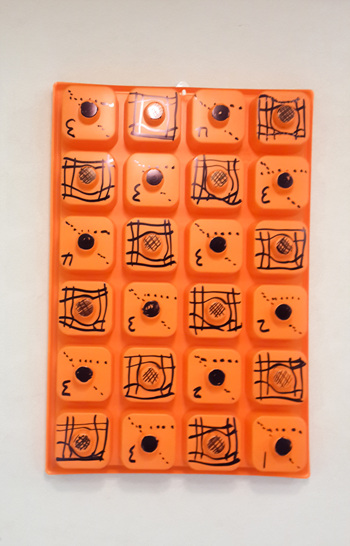

한 끼 식사를 배불리 먹은 후, 우리는 선생의 자택 2층에서 차를 나누었다. 훤한 통유리 너머로 이제 막 싹을 틔우는 3월의 산등성이가 푸르게 올라있었다. 방 여기저기에는 선생의 손때가 묻은 살림살이들로 가득했다. 낡은 꽹과리를 리폼한 시계, 다도 기구, 북과 색이 바랜 악보까지. 그 중 눈에 띈 것은 ‘모자이크’를 연상케 하는 그림이었다.

“선생님, 이 그림이 참 인상적이네요.”

“아 그거, 곶감 먹고 상자 버리기 아까워서 내가 그려본 겨. 괜찮어? 장난으로 해본 겨.”

미술 작품이라 해도 손색없을 만큼 멋이 넘치는 작품이었다. 선생의 공간은 그가 만든 작품들로 가득 차 있다. 찻잔 테이블부터 꽹과리까지 그의 손길을 거치지 않은 물건이 없다. 발상의 전환이 넘치는 ‘창의성이 묻어나는 공간’ 그 자체였다.

“선생님, 아들과 딸에게 덕담 좀 부탁드려도 될까요.”

“아, 그려~(웃음) 차들고 그랴.”

선생은 덕담 부탁에 허허 웃으시곤 먼저 차를 권하셨다. 자리가 무르익어 가자, 선생은 목을 축이고 천천히 말씀을 꺼내셨다. 타악을 전공하는 아들 무현이와 한국무용을 하는 딸 예빈이도 자리를 고쳐 잡고 귀를 기울였다.

“세상의 모든 소리를 들어야 혀. 진짜 내면의 소리. 바람의 노래, 물의 노래, 개구리의 노래, 전철에서 나는 노래, 추운 겨울 언 땅 뚫고 비집고 나오는 어린 입싸구의 노랫소리. 세상 소리 모두 노래로 들어야 혀. 그래야 진정 아름다운 소리가 나오는 겨.”

맞는 말씀이었다.

“사람들은 각자 재주를 타고 나지. 근데 그 재주만 믿고 까불면 금방 망혀. 너희들 당장 뜰려고 하지 마라. 10년 뒤의 너희를 생각하고 목표를 향해 달려가라. 힘들고 어려운 경험은 값진 거라 생각해라. 금방가면 금방 떨어진다. 천천히 실력을 쌓아온 사람은 아무도 못 당한다. 실력만 쌓으면 어느 덧 한 번에 오른다. 제일 큰 빽은 실력이다.”

선생은 자신의 이야기도 곁들여 말씀을 이어나갔다.

“나는 육십이 넘어서야 TV에 나갔다. 진짜 노래, 예술을 해라. 사람의 마음을 울리는 예술을 해라. 진정한 예술은 그 속에 숨어 있는 것이 보여야 혀. 추운 겨울 언 땅 뚫고 나오는 그 환희와 기쁨을 상상해 봐라. 나를 승화시키는 몸짓이 ‘쇼’가 아닌 내면에서 흐르는 진정한 진짜 노래가 되고, 그 예술이 사람의 심금을 울리는 경지에 도달한다.”

선생은 빠르고 조급하기 쉬운 젊은이들의 성심에 대해서도 차분히 다독여주셨다.

“인기에 편승하면 유행 따라 금방 사라지는 겨. 장고 하나를 치더라도 그 속에 진짜로 보여주고 싶은 진정성이 있는 진짜 소리, 진짜 노래, 진짜 예술을 해야 하는 겨. 엿장사 같은 영혼 없는 잔가락에 쇼나 하는 음악은 예술이 아닌 겨. 그건 가짜여 가짜~. 그리고 힘들고 아픈 사람들, 노숙자들, 불우한 사람이 내는 그~ 그 아픔의 소리를 들어봐야 혀. 그들이 울부짖는 노래 소리를 너희는 몸짓으로 두드림으로 노래하고 표현해 봐야 혀.”

선생의 말씀에 어떠한 말도 덧붙일 수가 없었다. 나는 잠자코 듣기만 했다. 이 시대에 참스승이 계신다는 것만으로도 감사했다.

“그 많은 과정을 겪고 나면, 그때부턴 너 자신이 너를 가르치는 스승이 될 것이다. 네가 너를 가르쳐라. 이 세상에서 제일 가르치기 어려운 대상은 나 자신이다. 이 세상의 모든 것을 배워야 혀. 너라는 선생님에게 무릎 꿇고 배워. 공부는 스스로 알아서 해야 한다. 내가 존경하는 타악의 대가 김대환 선생님은 부인께 문 잠그라 하고, 무려 10년을 독방에서 연습하셨다고 했다.”

“판소리 선생님들도 자기가 아끼는 제자는 20년 이상 되지 않으면 세상에 내놓지 않으셨다. 판소리 완창 5바탕을 다 할 줄 알아야 세상에 내놓았지. 그래야 사람들이 ‘어이쿠 저 집에 무서운 호랑이 한 마리가 드디어 나왔네’하며 벌벌 떨거든. 마치 중국무협소설의 한 장면처럼 말이야. 더 이상 배울 것이 없으니 ‘하산하거라’처럼 말이지.(웃음)”

<@IMG7>

인사를 드리고 나오면서 감사한 마음을 감출 수가 없었다. 아이들에게도 좋은 말씀이었지만, 예술을 업으로 삼고 살아가는 나에게도 뼈와 살이 되는 말씀이었다. 선생은 발걸음을 돌리는 우리에게 직접 담근 매실차며 이것저것을 챙겨주셨다. 그리고 문밖을 나선 우리가 멀어질 때까지 오랫동안 손을 흔들며 배웅했다. 아마도 참예술이란, 선생의 말처럼 세상의 소리를 듣는 가장 따뜻한 마음을 가진 사람에게서 나오는 것 아닐까.

�

관련뉴스