MBC `무한도전`의 정준하가 `2015 영동고속도로 가요제`에서 전동휠을 타고 나와 마이클 잭슨의 문워크처럼 무대 위를 미끄러지듯 이동하며 노래하는 모습은 인상적이었다. 정준하 이외에도 래퍼 도끼, 빅뱅의 지드래곤 등 많은 연예인들 역시 전동휠을 타는 모습을 SNS를 통해 공개하기도 했다.

최근 무섭게 성장하고 있는 중국의 전자제품 제조회사 샤오미는 8,000만 달러를 퍼스널 모빌리티 업체 나인봇에 투자했고 올 4월에는 전동휠의 원조격 회사인 세그웨이를 인수할 정도로 `퍼스널 모빌리티`로 분류되는 전동휠 그리고 전동스쿠터(전동킥보드)의 시장의 장래는 밝고, 규모는 급성장 중이다.

샤오미가 세그웨이를 인수하고 출시한 `나인봇 미니`로 대표되는 중저가 퍼스널 모빌리티 제품의 출시로 소비자들의 반응은 뜨거워지고 있다. 옥션의 경우 전동스쿠터나 전동휠 같은 퍼스널 모빌리티 관련 상품 판매 액수가 지난해 동기보다 350% 이상 증가했다고 한다.

■ 안전 사각지대

소비자들의 관심은 날로 뜨거워지는 퍼스널 모빌리티 시장이지만, 전동 제품은 다양한 사회적 문제를 일으키고 있다. 관련 규정은 미비하고 소비자들의 안전에 대한 인식 또한 기술의 발전을 따라가지 못한다.

`아동용`이라고 표기된 제품을 제외하고 현재 판매 중인 대부분의 전동휠을 비롯한 전동스쿠터, 전동킥보드 등의 제품은 도로교통법상 50cc 미만 오토바이와 같은 원동기장치자전거로 분류된다. `차`에 속하기 때문에 만 16세 이상 취득이 가능한 원동기장치자전거 면허가 있어야만 운행할 수 있다.

오토바이와 마찬가지로 인도나 자전거 도로의 통행은 금지되고 차도로만 통행해야 한다. 헬멧 착용도 의무로 미착용 시 단속 대상이 된다.

하지만 `퍼스널 모빌리티`로 분류되는 제품을 실제 도로에서 오토바이나 자동차와 같이 타고 다니는 건 사실상 불가능하다. 교통흐름에 방해 될 뿐만 아니라 안전장치가 전무해 대형사고를 유발할 수도 있다.

최근 판매되는 제품의 최고속도는 50km/h에 달한다. 그런데 20km/h 이상의 속도로 도로가 아닌 인도를 `질주`하는 전동 제품 이용자들은 `질주`의 의미를 되묻는다. 100m 달리기 `선수`들의 속도가 35km/h 정도고 보통 사람이 전력으로 달리는 속도가 전동 제품의 속도와 비슷하다. 이런 속도로 달리는 사람과 부딪힐 경우 사고는 피할 수 없다.

■ 한국의 시장 상황

샤오미가 현지 가격 30만 원 대의 제품을 출시하자 그 화살은 국내 업체로 돌아갔다. 이전까지 국내에서 판매 중인 상당수의 제품 가격이 100만 원을 호가했기 때문이다. 물론 샤오미가 공격적인 자세로 시장을 잠식하려 하는 것은 사실이고 국내 판매 제품의 가격 경쟁력이 떨어지는 것도 사실이다.

전동휠의 경우 그나마 하향 평준화가 이뤄지고 있다. 초반 고급화 및 하이엔드 전략으로 승부하던 업체들이 사양을 낮춘 중저가 제품의 라인업을 늘리며 소비자의 선택권이 늘어났다.

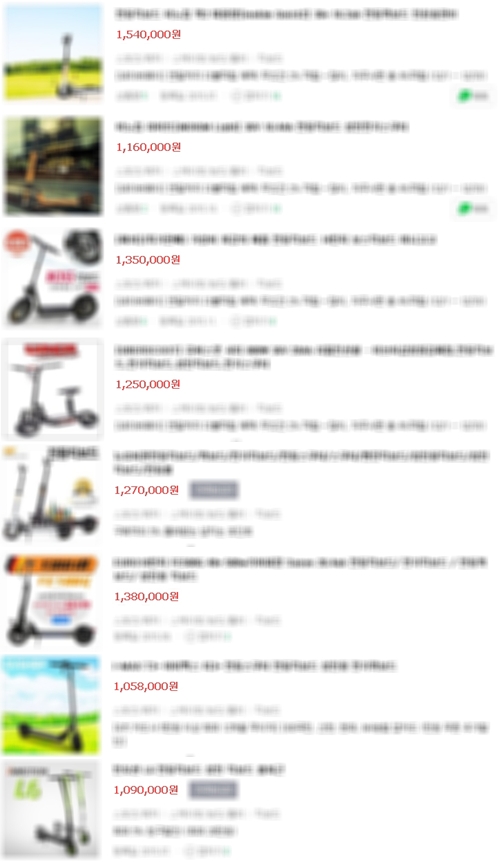

그런데 전동스쿠터, 전동킥보드는 여전히 100만 원 이상의 가격대를 형성하며 제자리걸음이다. 전동휠의 `자이로스코프`와 같은 기술이 들어가지도 않았음에도 불구하고 더 비싼 이유는 무엇일까?

`눈치 게임`중인 시장 상황 덕분이다. 아직 `나인봇 미니`와 같은 초저가 제품이 등장하지 않았기 때문이다. 어차피 살 사람은 비싼 가격에도 산다. 굳이 마진을 줄여가면서까지 판매할 이유가 없다. 또한, 현행법상 면허가 필요한 제품임에도 불구하고 그런 사실을 제대로 알리면서 판매하고 있지도 않다.

■ 인식의 변화가 필요하다

퍼스널 모빌리티의 이용자 중 헬멧과 같은 최소한의 안전 장비를 갖추고 도로에 나오는 경우는 극히 드물다. 세그웨이의 전 오너는 2010년 세그웨이를 타다가 사고로 사망했고 세계 각지에서 전동 제품으로 인한 사고 발생을 연일 이어 보도 중이다.

퍼스널 모빌리티 제품의 속도가 자동차보다 그리고 오토바이보다 느리다고 안전한 것은 아니다. 조심히 주행한다고 해서 사고가 굳이 부주의로 인해 일어나는 것 역시 아니다. 사고는 언제 어떻게 일어날지 모르기 때문에 사고다.

현재 많은 동호회에서 안전 장구를 착용하자는 캠페인을 진행하고 있다. 하지만 "퍼스널 모빌리티의 장점이 간편한 이동수단이라는 것인데 주렁주렁 착용하고 불편하게 나가려면 뭐하러 타나"와 같은 일부 주장도 나오고 있는 상황이다.

잘 팔리니 무턱대고 판매하는 판매자들부터 유행의 급물살을 타고 구매하는 소비자까지. 모두 인식의 변화가 필요하다. 퍼스널 모빌리티는 휴대폰, TV와 같은 단순한 가전제품이 아니다. 장난감도 아니다. 누군가는 그로 인해 생명을 잃을 수도 있다. 또, 누군가는 생명을 잃게 했다는 이유로 처벌을 받을 수도 있다.

판매자는 면허가 필요한 제품임을 소비자에게 확실히 고지하고, 소비자는 의무를 지키지 않은 채 권리만 외치기 전에 법규에 따라 운행해야 할 것이다. 정부 역시 `퍼스널 모빌리티`로 통칭되는 전동 관련 제품들의 판매를 두고 보고만 있을 게 아니라 관련 법규 제정에 발 빠르게 힘써야 한다.

구더기 무서워 장을 담그지 말자는 말이 아니다. 무턱대고 장을 담근다고 되는 게 아닌 것처럼 퍼스널 모빌리티 시장 생태계의 안정적인 발전을 위해서 제도의 정비는 물론이고 판매자 그리고 구매자의 확실한 인식의 변화가 우선되어야 할 것이다.

관련뉴스