`게으른`(lazy) 동물일수록 그 개체와 종(種)이 살아남아 진화하는 데 유리하다는 연구 결과가 나왔다.

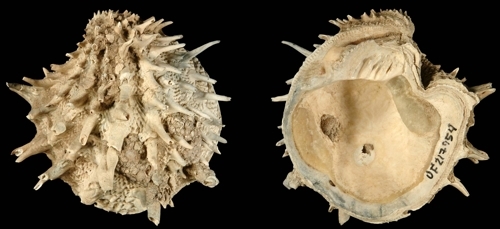

미국 캔자스대 생물다양성연구소 루크 스트로츠 박사팀은 22일 `영국왕립학회보 B`(Proceedings of the Royal Society B)에서 대서양에 발견되는 쌍각류(bivalves)와 복족류(gastropods)의 화석과 현존하는 이들의 후손 개체들의 대사율을 분석해 이런 결론을 얻었다고 밝혔다.

연구진은 플라이오세 중기부터 현재까지 약 500만년 간 대서양 지역에 생존했거나 살고있는 동물 299개 종의 대사율을 분석, 높은 대사율이 멸종 가능성을 예고하는 신뢰할만한 예측 변수라는 사실을 발견했다.

대사율은 동물이 생존하는 데 필요한 기본 에너지양으로, 대사율이 낮다는 것은 그만큼 활동성이 적다는 것을 시사한다.

스트로츠 박사는 "`동물의 에너지 이용을 근거로 멸종 가능성을 알 수 있을까?`라는 의문이 들었다"며 "이 연구에서 지난 500만년 사이에 멸종한 연체동물들과 지금까지 살아남은 것들 사이에서 차이점을 발견했다. 대사율이 높은 것은 멸종하고 대사율이 낮은 것은 생존할 확률이 크다는 것이다"라고 말했다.

연구진은 이 결과는 기후변화에 직면한 현 상황에서 가까운 장래에 멸종 가능성이 있는 종을 예측하는 면에서 중요한 의미를 가질 수 있다고 밝혔다.

스트로츠 박사는 "멸종 가능성에 대한 잠정적인 예측 변수를 찾을 때 대사율이 종 수준에서는 가장 중요한 요인은 아닐 수도 있다"며 "하지만 이 연구 결과는 동물의 대사율이 멸종 가능성을 구성하는 한 요소라는 것을 보여준다"고 지적했다.

이 연구에서는 또 대사율이 높을수록 멸종 가능성이 커지는 경향은 그 종의 서식지가 좁을수록 더 두드러진 것으로 나타났다. 서식지가 대서양에 넓게 분포하는 종일수록 대사율과 멸종 가능성 사이의 비례관계가 적다는 것이다.

스트로츠 박사는 "서식범위 역시 멸종 가능성의 중요한 구성요소로서 서식범위가 좁을수록 멸종 가능성도 커지는 것으로 보인다"며 "서식범위가 좁고 대사율이 높으면 멸종 가능성이 매우 커진다"고 설명했다.

공동연구자인 옥스퍼드대 브루스 리버먼 교수는 "어쩌면 장기적으로 동물에게 최고의 진화전략은 무기력하고 느릿느릿 움직이는 것일 수도 있다"며 "`가장 게으른 자가 살아남는다`는 게 `적자생존`보다 생명의 역사에 대한 더 적절한 비유일 수 있다"고 말했다.

관련뉴스