부작용이 적고 치료효과가 뛰어나 최근 말기 암 환자들 사이에선 면역항암제가 희망으로 떠오르고 있는데요.

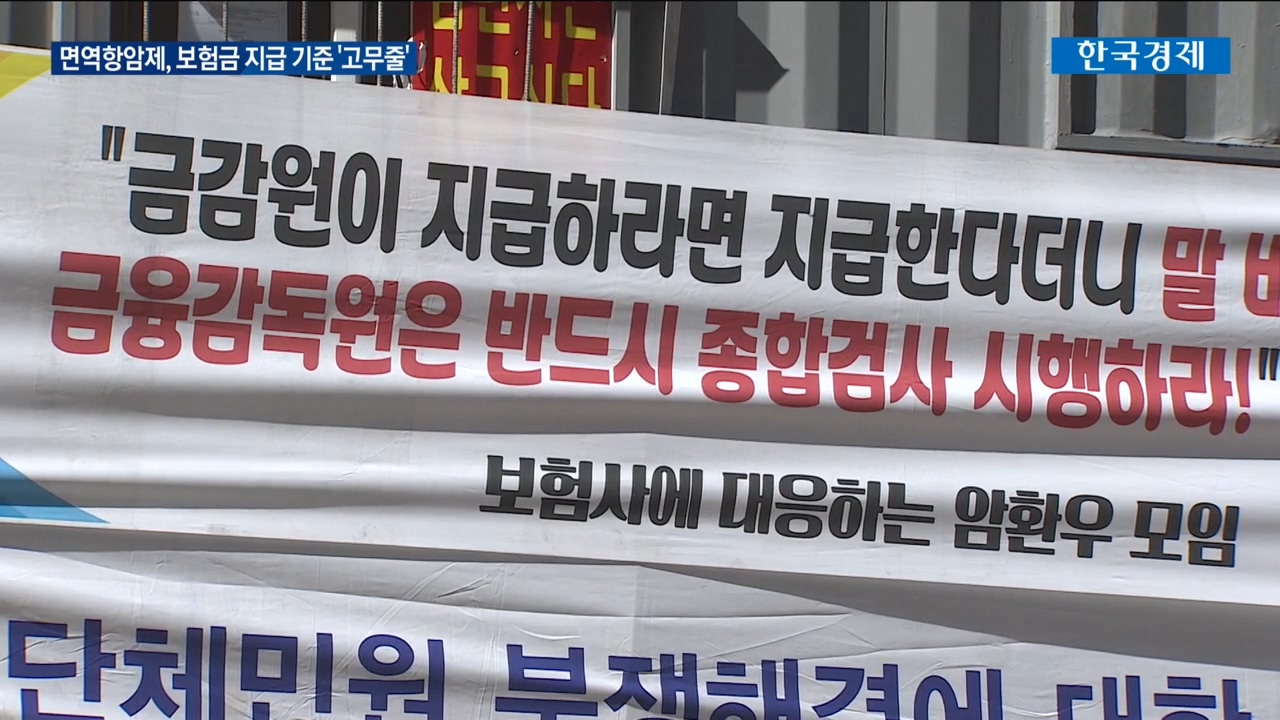

그런데 최근 면역항암제를 처방받은 환자와 보험회사 사이의 갈등 사례가 점점 증가하고 있다고 합니다.

무슨 사연일까요. 유오성 기자가 보도합니다.

<기자>

2년 전 난소암 수술을 받은 윤 모 씨는 치료 도중 황당한 이야기를 들었습니다.

암의 재발과 전이를 막기 위해 처방받은 면역항암제 이뮨셀LC가 보험금 지급 대상에 해당하지 않는다며 보험사가 보험금 지급을 거절한 겁니다.

결국 치료가 더 남은 상황에서 더 이상 처방을 받지 않는다는 조건으로 보험사와 합의를 할 수 밖에 없었습니다.

<인터뷰> 이계천 / 암 환자 가족

청구하면 제때 안주죠. 안주고 협상을 합니다. 애를 먹이고, 그래요. 회사 쫓아가서 담당자에게 사정하고 전화로 싸우고 이래야 간신히 보험금이 나와요.

네 번 맞고 싸우는 게 징글징글해서 안 맞았죠.

육종암 수술을 받은 박 모 씨도 같은 치료제를 처방받고 병이 호전됐지만 보험금을 받지 못해 3년째 소송 중에 있습니다.

의학계에 따르면 의약품은 허가된 범위가 아니더라도 환자 상태에 따라 허가된 범위 외의 용도로 사용할 수 있다는 예외 규정을 두어 의사의 재량을 인정하고 있습니다.

특히 암처럼 치료제가 마땅치 않은 경우 유사한 질환에서 효과가 입증됐다면 해당 치료제를 사용하는 것을 암의 직접 치료로 볼 수 있다는 법원 판례도 속속 등장하는 상황입니다.

하지만 보험회사들은 허가 받지 않은 치료제를 사용하는 것은 암의 직접적인 치료가 아니라는 이유로 이를 인정하지 않고 있습니다.

이에 대해 전문가들은 보험회사들이 거대한 조직력을 이용해 힘없는 보험 계약자들을 우롱하고 있다고 지적합니다.

<인터뷰> 서치원 변호사

일반적으로 보험사는 사회적 영향력이 크고 이용할 수 있는 수단이 많습니다.

이 때문에 소비자 입장에서 보험사가 일방향으로 의견을 제시하면 반박하기 어렵고 그에 따를 수밖에 없는 상황인거죠.

보험회사들의 고무줄 지급 기준에 보험 소비자들은 정작 필요한 시기에 제대로 된 보장을 받지 못하고 있습니다.

더군다나 고가의 치료제와 의료장비들이 속속 도입되는 상황에서 보험 소비자들에게 혼선을 줄 수 있는 애매한 지급 기준은 정리가 필요해 보입니다.

한국경제TV 유오성입니다.

관련뉴스