한 번 임명되면 임기 3년에 3억원 이상의 연봉이 보장되는 자리가 있습니다. ‘신의 직장’으로 불리는 금융공기업의 수장 자리인데요.

한동안 뜸했던 낙하산 인사가 최근 잇따르고 있는데, 해도 너무 한다는 지적입니다.

고영욱 기자가 보도합니다.

<기자>

지난 2018년 결산 기준 3억9,900만 원을 받으며 금융공공기관 연봉 1위를 차지한 예탁결제원 사장.

이병래 전 사장의 퇴임으로 공석이 된 이 자리에 이명호(행시 33회) 더불어민주당 수석 전문위원이 유력하게 거론됩니다.

같은 해 3억9,700만 원으로 연봉 2위를 차지한 기업은행장 자리에는 10년 내부출신의 명맥을 끊고 윤종원(행시 27회) 전 청와대 경제수석이 임명됐습니다.

이보다 조금 앞서 수출입은행장에는 방문규(행시 28회) 전 보건복지부 차관이, 한국자산관리공사 사장에는 문성유(행시 33회) 전 기획재정부 기획조정실장이 임명됐습니다.

거듭되는 낙하산 논란에도 불구하고 금융위원회 산하 8개 금융공공기관장에 모두 현 정부 실세들이 똬리를 튼 겁니다.

세월호 참사를 계기로 마련된 이른바 ‘관피아 방지법’이 현 정부 들어 무색해진 셈입니다.

사정이 이렇다보니 금융업계 로비채널인 6대 금융협회장 가운데 절반을 모피아 출신이 차지했고, 개별 금융회사들도 현 정권과 가까운 인물을 사외이사로 모시기 바쁩니다.

실제로 5대 금융지주에는 변양호, 이윤재 등 웬만한 장관보다 고시 선배인 거물급 인물과 선우석호 교수 등 문 대통령 측근 인사들이 사외이사로 포진해 있습니다.

문제는 유재수 전 부산시 경제부시장(전 금융위 금정국장) 사태에서 드러나듯 거미줄처럼 얽힌 정권 실세들이 부패 고리를 형성하고 있다는 겁니다.

<인터뷰> 김득의 / 금융정의연대 대표

“자기 헤게모니를 장악하고 그 세력들이 돌려막기인사를 하고 있다. 유재수씨도 핵심이 된거죠. 누구하나가 권력과 가까워진다면 그 사람이 키를 가지고 인사 청탁을 하는 구조인거죠.”

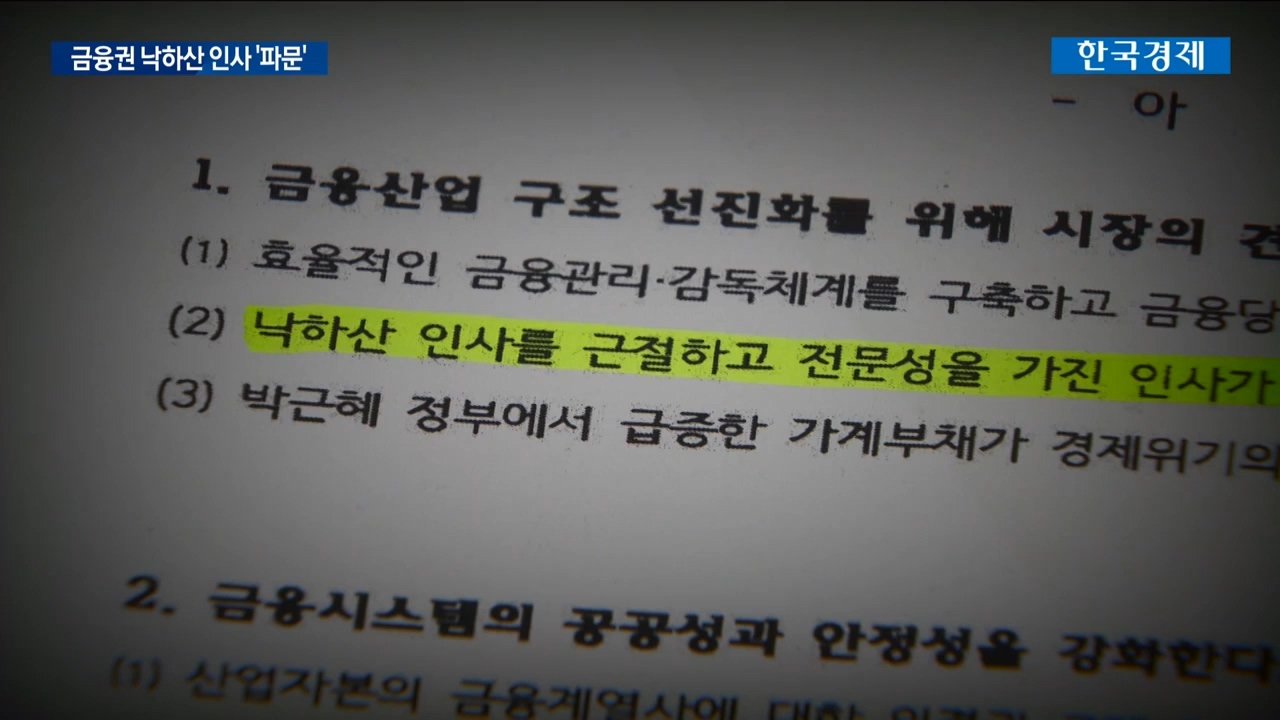

지난 2017년 대선 후보 당시 금융적폐 문제를 해결하겠다며, 금융노조와 ‘낙하산 인사’ 방지 약속을 한 문 대통령.

3년이 지난 지금. 이 약속이 얼마나 잘 지켜지고 있는 지 되돌아봐야 한다는 목소리가 높습니다.

한국경제TV 고영욱입니다.

관련뉴스