유럽연합(EU)에서 첫 탈퇴 회원국이 나왔다. 바로 영국이다. 탈퇴 이유는 분명하다. 회원국이 경기 침체·난민·테러 등에 시달리고 있으나 해결책은 고사하고 대응조차 신속하게 못하는 ‘좀비 EU’ 때문이다. 영국 내부적으로는 정치인을 비롯한 기득권층에 대한 환멸도 한 몫 가세했다.

최대 관심사는 영국의 EU 탈퇴를 계기로 유럽통합과 세계 경제에는 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 점이다. 경제적으로는 당장 최악의 시나리오로 전개될 가능성은 적다. 2020년 1월 31일 오후 11시부터 영국이 EU 3대 핵심기구(집행위원회·유럽의회·유럽이사회)와 산하기구를 떠났지만 관세 동맹은 올해 말까지 유지되기 때문이다.

문제는 그 이후 상황이다. 올해 안에 영국과 EU 간 자유무역협정(FTA)을 체결하지 못할 경우 ‘노딜 브렉스트’ 가능성은 살아있기 때문이다. 유럽 통합은 단일 세계경제 현안 중 역사가 가장 길다. ‘하나의 유럽구상’이 처음 나온 20세기 초를 기점으로 한다면 110년, 이 구상이 처음 구체화된 1957년 로마 조약을 기준으로 한다면 60년이 넘는다.

유럽통합은 두 가지 경로로 추진돼 왔다. 하나는 회원국 수를 늘리는 ‘확대(enlargement)’ 단계로 초기 7개국에서 28개국으로 늘어났다가 이번에 영국의 탈퇴로 27개국으로 줄어들었다. 다른 하나는 회원국 간 관계를 끌어올리는 ‘심화(deepening)’ 단계로 유로화로 상징되는 경제통합(EEU)에 이어 정치통합(EPU), 사회통합(ESU)까지 달성해 간다는 원대한 구상이었다.

하지만 유럽통합헌법에 대한 유로존 회원국의 동의 과정에서 예상치 못했던 주권 문제로 ‘심화’ 단계가 먼저 난관에 부딪쳤다. 오히려 EEU에 잠복됐던 불안요인인 8년 전 발생했던 재정위기가 터지면서 누적돼 왔던 불안요인이 한꺼번에 터졌다. 유럽통합 과정에서 영국의 역할을 감안할 때 이번 탈퇴를 계기로 ‘확대’ 단계도 커다란 시련이 예상된다.

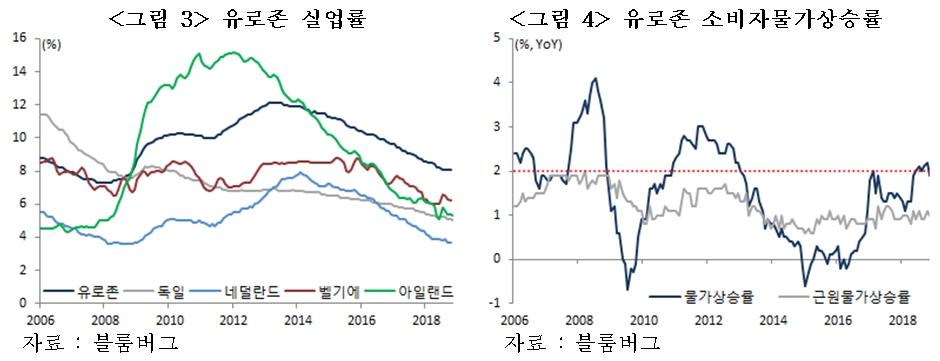

다른 회원국 탈퇴의 단초가 될 가능성이 높다. 모든 회원국은 경기 침체 속에 난민, 테러 등이 겹치면서 유럽 통합에 신경 쓸 여유가 없다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 국수주의로 이기주의가 기승을 부리고 있다. 유럽재정위기를 겪으면서 유로존 탈퇴 문제로 한 차례 홍역을 치렀던 ‘PIGS(포르투갈·이탈리아·그리스·스페인)’가 동참할 가능성이 커 보인다.

분리 독립 운동도 거세질 것으로 예상된다. 영국의 스코틀랜드, 스페인의 카탈루나와 바스크, 북부 이탈리아, 네덜란드의 플랑드르, 우크라이나의 러시아와 근접한 동부 등이 가능성이 높은 지역이다. 회원국 탈퇴가 잇따르고 분리 독립 운동마저 일어난다면 유럽 통합은 붕괴되는 것이나 마찬가지다.

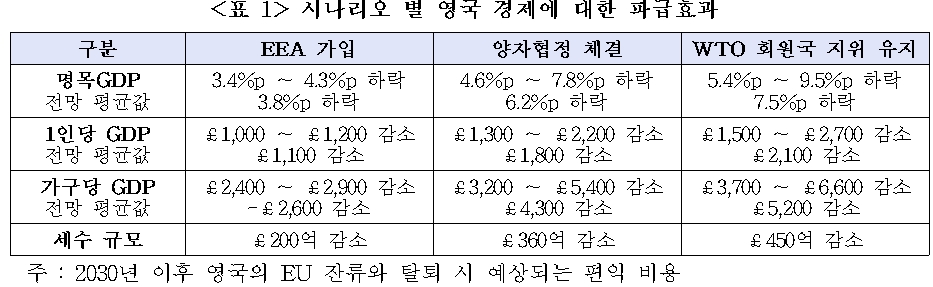

영국 재무부는 브렉시트 이후 2030년까지 영국 경제가 6% 위축될 수 있다고 추정했다. 가구당 연간 4,300파운드의 손실을 가져다주는 커다란 규모다. 국제협력개발기구(OECD)는 브렉시트가 가시화되면 영국 국내총생산(GDP)는 잔류했을 때와 비교해 2020년에는 3%, 2030년에는 5% 위축될 것으로 추정했다.

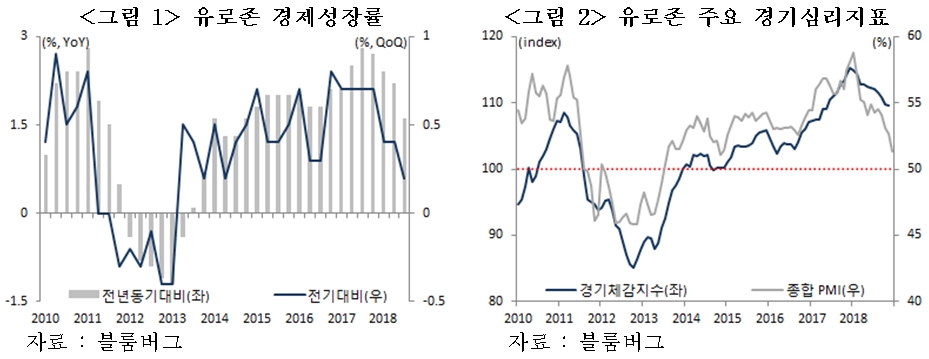

영국 이외 유럽 경제도 충격이 클 수 밖에 없다. 영국의 EU 탈퇴를 계기로 내년부터 유럽 경제성장률이 1% 밑으로 떨어질 것으로 내다보는 예측기관이 대다수다. 유로화 가치도 등가수준(1유로=1달러)으로 떨어질 것으로 예상된다. 유럽중앙은행(ECB)을 새로 맡고 있는 크리스틴 라가르드가 금융완화 정책을 계속 추진할 뜻을 밝힌 것도 이 때문이다.

하지만 탈퇴와 분리 독립은 쉽지 않은 문제다. 1975년 치러졌던 영국의 국민투표에서 브렉시트가 부결됐다. 1995년 캐나다 퀘백과 2014년 스코틀랜드 분리 독립 투표도 여론조사 결과와 달리 반대가 더 많이 나왔다. 미국도 실리콘밸리가 있는 캘리포니아의 분리 요구가 나온 지 오래됐으나 연방정부 차원에서 검토조차 이뤄지지 않고 있다.

영국 탈퇴 여부와 관계없이 EU 앞날은 ‘현 체제 유지(muddling through)’, ‘붕괴(collapse)’, ‘강화(bonds of solidarity)’, ‘질서회복(resurgence)’ 등 네 가지 시나리오가 예상된다. 유럽재정위기·브렉시트 등으로 노출된 문제를 회원국이 정치적 명분과 경제적 이익 간 이견을 좁히지 못하면 최악의 상황을 맞을 수 있다.

조셉 바이너(J. Viner) 등의 연구에 따르면 유럽처럼 경제발전단계가 비슷한 국가끼리 결합하면 무역창출 효과가 무역전환 효과보다 커 역내국과 역외국 모두에게 이득이 된다. 통합에 가담하는 것이 좋다는 의미다. 앞으로 유럽통합은 회원국의 현실적인 제약요건을 감안해 새로운 방향이 모색될 것으로 예상된다.

영국의 탈퇴를 계기로 잔존 회원국은 그동안 검토해 왔던 유럽통합의 차선책, 이를 테면 ‘F-EU(France+EU)’ 방안을 빠르게 추진해 나갈 것으로 보는 것도 이 때문이다. ‘F-EU’는 프랑스를 EU에 잔존시키면서 난민, 테러 등에 대해 자체적인 해결권한을 갖는 방식이다. 이때 프랑스는 EU의 구속에 얽매이지 않으면서 자국 현안을 풀어갈 수 있어 ’탈퇴(exit)’보다 더 현실적인 방안이다.

‘F-EU’가 선택된다면 포르투갈, 이탈리아·그리스·스페인 등 이른바 PIGS와 같은 국수주의 움직임이 거센 회원국이 이 방식을 따라갈 가능성이 높다. 특히 ‘F-EU’에 이어 ‘G-EU(Germany+EU)’까지 적용될 경우 유로존에 이어 EU 차원에서도 ‘이원적인 운용체계`가 공식적으로 검토될 것으로 예상된다. 유럽통합 앞날에 ’변곡점‘이 될 가능성이 높다.

이원적인 운용체계는 유로화가 도입위기 이전에 운영됐던 ‘유럽조정메커니즘(ERM·European Realignment Mechanism)’과 원리는 동일하다. 독일 등과 경제여건이 좋은 회원국(good apples)은 경제수렴조건을 보다 엄격하게 적용하고, 그리스 등과 같은 나쁜 회원국(bad apples)은 느슨하게 운영됐다.

유로존의 기본골격도 보완될 가능성이 높다. EEU 효과를 극대화하려면 통화통합과 재정통합이 동시에 달성해야 한다. 주무부서로 유럽중앙은행(ECB)과 가칭 ‘유럽재정안정기구(EFSM·European Fiscal Stabilization Mechanism)’, 상징물로 유로화와 유로본드 간 ‘이원적 매트릭스` 체제를 갖춰 나갈 것으로 예상된다.

‘그래도 지구는 돈다’. 이탈리아 천문학자와 물리학자인 갈릴레오 갈릴레이가 극한 상황에서 끝까지 소신을 굽히지 않고 던진 말 한마디가 먼 훗날 높게 평가받으면서 `지동설‘이 확고해 졌다. 영국의 EU 탈퇴를 유럽통합 앞날이 당장은 어두워 보이지만 그 속에서 움트고 있는 새로운 통합의 싹을 투자자는 읽어야 나중에 좋은 결과를 기대해 볼 수 있다.

한상춘 / 한국경제신문 논설위원 겸 한국경제TV 해설위원(schan@hankyung.com)

관련뉴스