신종 코로나바이러스 확산 사태 이후 독일에서 중국인 등 아시아계에 대한 인종차별 기류가 심상치 않다.

정론지라고 평가받는 매체마저 인종차별 논란에 휩싸였다. 황색지는 일찌감치 인종차별적인 헤드라인을 뽑았다.

중국인 여성이 대낮에 길에서 머리채를 잡히며 발길질을 당하는 사건까지 벌어졌다.

중국계뿐만 아니라 한국계 등 아시아계 전반으로 불똥이 튀었다.

외모에서 출신 국가 구분이 쉽지 않은 데다, 아시아계 전반에 대한 뿌리 깊은 차별의식이 작용한 탓이다.

신종 코로나바이러스 사태가 벌어진 이후 독일은 한국과 비교해 상대적으로 차분한 분위기다.

중국과 전 세계에서의 확산 사태에 대해 상세히 보도가 이뤄지고 위생이 강조되고 있지만, 사회적 논란은 크지 않다.

독일에서의 감염자가 4일 현재 12명으로 유럽서 가장 많은 데도 그렇다.

바이러스 발병지인 중국 우한에서 데려온 자국 시민을 2주간 격리 조치할 때 우리나라와 달리 지역 주민의 반발 등 논란이 표면화되지 않았다.

지역적으로 바이에른주(州)의 일부 소도시에 편중돼 있고, 대부분 같은 직장인 베바스토의 직원 및 가족인 탓도 크다.

다만, 관련 소도시에서 베바스토 직원의 자녀들이 유치원 등교와 직원의 차량 수리가 거부당했다는 소식이 언론을 통해 전해졌다.

베를린 등 주요 도시의 길거리에서 마스크를 착용하는 시민을 찾기도 어렵다. 독일에서는 일상에서 마스크를 착용하면 전염성 질병을 갖고 있는 것으로 인식되는 경향이다.

아프가니스탄과 중동에 신종 코로나바이러스가 퍼질 경우 난민이 늘어나 독일로 몰려올 것이라는 식의 선동적 게시물이 소셜미디어 등에 나오면서 독일 당국이 경계심을 보내고 있지만, 사회적으로 크게 불거질 정도의 상황은 아니다.

그런데 인종차별 문제가 논란이 되고 있다.

신종 코로나바이러스 사태에 대한 우려가 커지면서 중국인뿐만 아니라 아시아계로 `불편한 시선`을 보내는 이들이 많아지고 있다.

인종차별적인 인식은 직접적인 폭력으로도 나타났다.

지난달 31 베를린 북부 모아비트 지역에서 지하철역으로 향하던 한 20대 중국 여성이 2명의 여성으로부터 욕설을 듣고 발길질을 당해 병원에서 치료를 받았다.

경찰은 신종 코로나바이러스 사태와 연관된 인종차별적인 공격으로 보고 수사 중이다.

또, 최근 프랑크푸르트공항에서는 독일 출생인 중국계 청년이 고향인 함부르크에 오는 길에 프랑크푸르트공항 음료수 판매대에서 여성 직원으로부터 `중국인들은 오염됐다`는 모욕적인 말을 듣는 일이 벌어졌다.

이 청년은 항의를 했는데도 욕설이 그치지 않자 경찰에 신고했다.

우리 교민 온라인 커뮤니티에는 직접적으로 인종차별을 당한 사례들이 계속 올라오고 있다.

한 중학생 교민은 마트에서 주인으로부터 아랍어로 욕설과 함께 `신종 코로나바이러스에 걸린 것 아니냐`는 말까지 들었다고 토로했다.

학교에서도 중국계 학생들뿐만 아니라 우리 교민 등 아시아계 학생들이 차별적인 시선을 받는 일이 확산하는 분위기다.

상황이 악화하자 주독 한국대사관은 홈페이지와 페이스북을 통해 아시아계에 대한 경계와 혐오 분위기가 조성되고 있다면서 신변안전에 주의를 기울여달라고 `안전공지`를 띄우기도 했다.

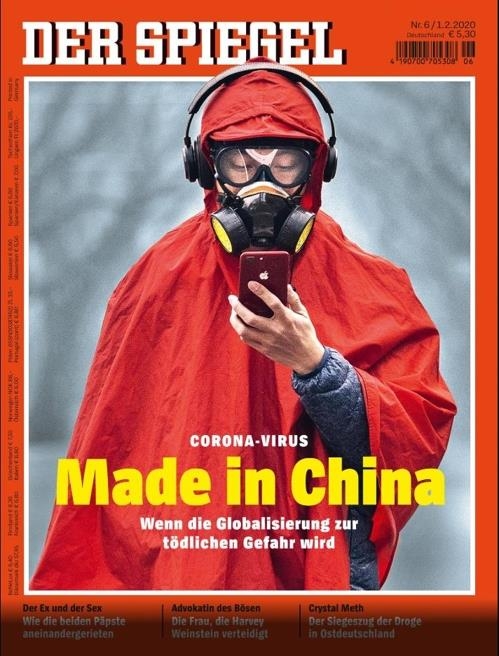

심층 보도로 국내에서도 잘 알려진 주간지 슈피겔은 이번 주 표지에서 `코로나바이러스`라는 작은 글씨 아래에 `메이드 인 차이나`라는 노란색 굵은 글씨의 문구를 제목으로 다뤘다.

표시 사진은 붉은색 우비를 뒤집어쓰고, 방독면을 장착한 채 스마트폰을 보는 이미지가 사용됐다.

붉은색 바탕에 노란색 별이 새겨진 중국 국기의 색감을 염두에 놓고 제작한 셈이다.

슈피겔은 커버스토리로 중국이 세계 경제에 미치는 영향력과 전염병이 세계 경제에 미치는 피해에 대해 강조했다.

이에 주독 중국대사관은 성명을 내고 "공포를 일으키고 손가락질을 하거나, 심지어 인종차별을 일으키는 것은 누구에게도 이롭지 않다"고 슈피겔을 비판했다.

앞서 슈피겔은 지난달 27일 중국 우한에서 독일인들의 귀환이 늦춰지는 이유로 중국 당국의 문제를 지적했는데, 주독 중국대사관은 성명을 내고 사실무근이라며 비판한 바 있다.

슈피겔의 표지는 다른 독일 매체에서도 도마 위에 올랐다.

보수 성향의 디벨트는 3일 `황색 위험이 돌아왔다`는 제목의 기사를 통해 19세기 말 독일 등 유럽에서 중국을 비하하고 경계하기 위한 말인 `황색 위험`이 유럽 언론에서 노골적으로 쓰이고 있다고 비판했다.

디벨트는 프랑스 지역신문 르쿠리에피카르가 1면에 코로나바이러스 관련 기사를 게재하면서 "황색 경계령"이라는 제목을 내건 점을 문제 삼았다.

그러면서 슈피겔의 표지에 대해 "`메이드 인 차이나`는 저품질, 저가 상품을 상징하는 오명"이라며 "바이러스를 주의하는 것이 적절하지만, 아시아인으로 보이는 이들을 차별하는 것은 다른 문제로 역겹다"고 지적했다.

일간 베를리너차이퉁은 슈피겔의 논란을 다소 옹호적으로 다뤘다.

베를리너차이퉁은 3일 "`황색 위험`이라는 말은 19세기 말 생겨났는데, 인종주의와 관계있지만, 저널리즘과는 관계없다"면서 "일간 빌트의 `여전히 포춘쿠키를 먹어야 하는가`라는 기사 정도와 비교해 자극적이지 않다"고 말했다.

또, 슈피겔은 이전에 황색이 상징색인 자유민주당에 대해서도 `황색 위험`이라고 표현했다고 강조했다.

슈피겔과 함께 독일의 대표적인 주간지로 진보 성향의 차이트에서는 중국과 독일을 오가며 활동하는 중국인 저널리스트 겸 기업인이 기고문을 통해 "슈피겔이 인종주의의 편에 서기를 원하지 않더라도 표지 제목은 우파 포퓰리스트들과 종족주의를 들끓게 할 수 있다"고 지적했다.

(사진=연합뉴스)

관련뉴스