에너지 저장 시스템, ESS는 신재생에너지 분야 핵심 설비로 꼽힙니다.

하지만 안정성과 수익성에 대한 믿음이 깨지면서 관련 산업이 붕괴될 위기에 처했습니다.

배성재 기자입니다.

<기자>

2015년부터 99kW 규모의 소형 태양광 사업을 운영 중인 A씨는 발전회사에 팔고 남은 전기를 그냥 버리고 있습니다.

<인터뷰> A씨 / 소형 태양광 사업 운영

"ESS 안 해요. 왜냐하면 너무 불안한 것도 많고, 화재 위험도 있었잖아요. 더 적절한 보상 체계가 도입이 되면 검토해볼까…."

왜 이런 일이 일어날까.

재생에너지 공급인증서 'REC(Renewable Energy Certificates)'의 가격과 가중치가 동시에 떨어지고 있기 때문입니다.

REC란 재생에너지 설비를 이용해 생산한 전기임을 증명해주는 인증서입니다.

발전사들은 이 인증서를 전력거래소를 통해 사들이고 있는데 태양광 사업자가 늘어나면서 가격이 2017년에 비해 1/4 수준으로 폭락했습니다.

ESS 전력량을 더 인정해주기 위한 'REC 가중치' 역시 오는 7월부터 적용 비율이 5.0에서 4.0으로 축소됩니다.

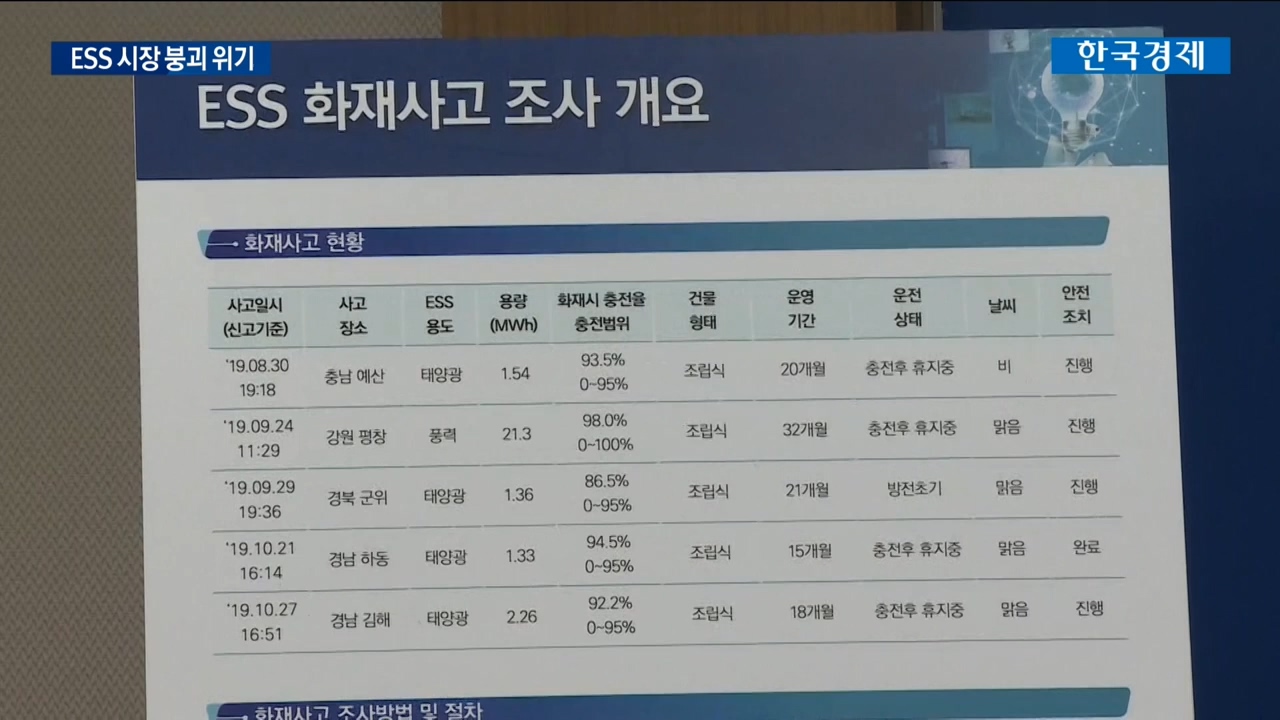

여기에 화재 위험까지 불거지면서 충전률을 제한 받고, 보험료도 높아졌습니다.

이에 따라 '제 2의 반도체'로 각광 받으며 빠르게 성장했던 국내 ESS 시장은 급격히 위축되고 있습니다.

한때 전 세계 ESS 시장의 절반 가까이를 차지했던 국내 기업들의 시장점유율 역시 급락하고 있습니다.

재생에너지 사업자들은 REC 가중치라도 한동안 현행 수준을 유지해 달라고 요구하고 있습니다.

<인터뷰> 배성용 이맥스파워 대표

"ESS 시장은 정부의 제도나 인센티브에 많이 의존할 수밖에 없는 시장입니다. REC 가중치 5.0을 일정 기간 유지하든지 연착륙을 위해서 낮추는 부분을 좀 더 완화시키는 정책이 필요할 것 같습니다."

발전사들의 REC 공급 의무량을 매년 1%에서 1.5%로 올려야 한다는 목소리도 나옵니다.

ESS 산업의 몰락을 가져온 정부의 신재생에너지 육성 정책이 시험대에 올랐습니다.

한국경제TV 배성재입니다.

관련뉴스