일명 '키 크는 약', '키 크는 주사'가 정상적으로 크고 있는 아동에게는 효과가 확인이 안돼 사용에 신중해야 한다는 분석이 나왔다.

25일 한국보건의료연구원(보의연)의 '의료기술재평가보고서-소아청소년 대상 키 성장 목적의 성장호르몬 치료'에 따르면 40편의 국내외 관련 연구 논문을 분석한 결과 저신장과 관련한 질병이 없고 키가 하위 3%에 속하지 않을 정도로 작지 않은 경우 성장호르몬 치료의 효과가 입증되지 않았다.

보의연은 이런 분석 결과를 토대로 성장호르몬 치료제에 대해 "식품의약품안전처의 허가 범위 내에서 사용할 것을 권고한다. 허가 범위를 초과해 사용하는 것은 과학적 근거가 부족해 권고되지 않는다"는 정보문을 발표했다.

성장호르몬 치료제는 소아성장호르몬결핍증, 터너증후군, 소아만성신부전, 프라더윌리증후군, 따라잡기 성장을 하지 못한 부당 경량아, 누난 증후근으로 인한 저신장증에만 건강보험 급여가 인정된다.

다만 식약처는 이 성장호르몬 치료제를 '특발성 저신장증'에 대해서도 허가했다.

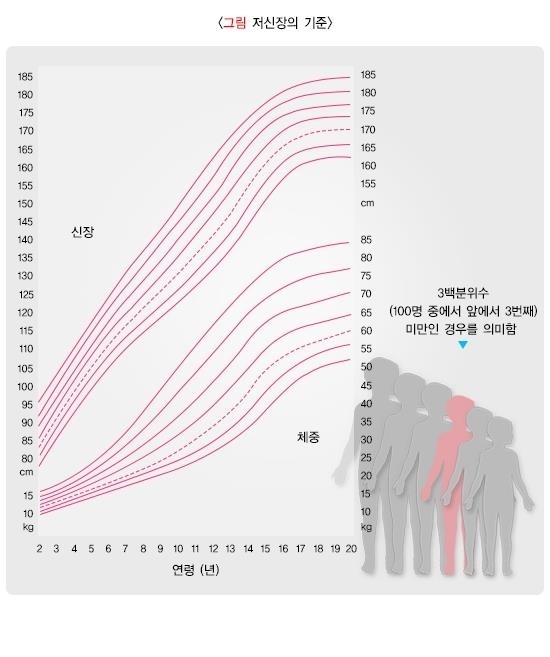

'특발성 저신장증'은 질병이 원인이 아니면서도 키가 또래와 비교해 작은 순서로 100명 중 3번째 안에 드는 경우인데 건강보험이 적용되지 않아 치료비는 전액 자부담이다.

문헌 분석 결과 특발성 저신장증의 경우 성인이 된 뒤 치료를 받지 않은 경우보다 평균 5㎝ 정도 크다는 연구 결과가 있었지만 치료 효과가 확인되지 않았다는 분석도 혼재했다.

국회 보건복지위원회 김영주 의원(더불어민주당)이 식약처, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원으로부터 받은 자료에 따르면 지난 2021년부터 올해 9월까지 의료기관에 공급된 성장호르몬 의약품은 1,066만 개에 달한다.

이 중 건강보험 급여 대상은 3% 수준인 30만7천 개 뿐이며 나머지는 저신장증이나 관련 질병이 없는 소아나 청소년들에게 비급여 처방된 것이다.

의료기관에 납품된 성장호르몬 의약품의 단가는 최소 1만2,521원, 최고 135만 원으로, 대부분 처방 이후 집에서 1주일에 6~7회 몸에 직접 주사제를 투여하는 방식이다.

약값이 연간 1천만 원 들어가는 경우도 있는 것으로 알려지면서 성장기 아동을 둔 부모들 사이에서는 '등골 브레이커'(등골이 휠 정도로 부담이 가는 비싼 상품)로 악명이 높다.

김 의원은 "국내 의료기관에서 처방되고 있는 성장호르몬 바이오의약품은 모두 24개로, 터너증후군 등으로 성장호르몬이 부족한 환자를 대상으로만 임상시험을 했고 일반인을 대상으로 한 임상시험은 없었다"며 "식약처는 이들 의약품이 일반인에게 효과가 있는지 확인된 바 없다고 답변했다"고 설명했다.

이어 "성장 관련 바이오의약품은 식약처에서 효능, 효과가 확인된 바 없었지만 마치 키성장에 도움이 되는 것으로 의료기관들에서 오남용되고 있다"며 "복지부와 식약처는 의약품의 허가 목적과 다르게 오남용되고 있는 부분에 대해 관리, 감독에 나서야 한다"고 강조했다.

관련뉴스