4년차 인체조직기증 전문 간호사 박수정씨 "두 딸도 이젠 엄마 자랑스러워해"

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = "명절뿐 아니라 어린이날, 성탄절에도 '온 콜'(On Call)이 들어오면 무조건 뛰쳐나가요. 가족에겐 미안하지만 1분이라도 먼저 가야죠."

박수정(34) 한국인체조직기증원 코디네이터에게 명절은 '항상 일이 있는' 기간이다. 음식을 준비하다 전화를 받고 뛰어나간 것도 여러 차례. 가족에겐 항상 미안한 마음뿐이다.

올해로 10년 차 간호사인 그는 인체조직 기증 전문 코디네이터이다. 신체적 장애로 고통받는 이들을 위한 뼈, 연골, 피부 등의 기증을 돕는 게 그녀의 일이다.

예컨대 심각한 화상을 당한 환자는 피부를, 골육종 환자는 뼈를 각각 기증받을 수 있도록 상담부터 적합성 평가, 조직은행 이송, 기증, 유가족 인도 등 모든 과정에 함께한다.

박씨는 28일 연합뉴스 통화에서 "병원에서 신장 투석하는 아이들을 관리하다 기증 등에 자연스레 관심을 두게 됐다"면서 "4년째 코디네이터로 일하고 있다"고 말했다.

조직 기증 코디네이터의 일상은 팽팽한 긴장의 연속이다. 조직 기증을 희망한 사람이 뇌사 상태에 이르거나 사망할 경우, 15시간 이내에 기증이 이뤄져야 하기 때문이다.

기증 의사가 있는 잠재 기증자가 발생한다면 더욱 빨리 움직여야 한다. 연락이 오면 코디네이터는 직접 현장으로 출동해 의료진과 보호자에게 조직 기증을 설명하고 안내한다.

박씨는 "이달 25일에도 오전 4시 59분에 전화를 받고 벌떡 일어나 10분 만에 뛰쳐나갔다. 온 콜 당직에는 늘 긴장 상태로 24시간 대기한다고 보면 된다"고 고된 일상을 소개하면서도 목소리는 밝았다.

아버지에 이어 아들까지 2대에 걸쳐 기증하거나 만 16세의 어린 나이로 세상을 떠난 기증자를 만날 땐 눈물이 앞서기도 하지만 그는 조직 기증 자체를 '희망'이라고 믿는다.

박씨는 "보호자를 찾는 과정에서 20년 동안 헤어진 가족이 다시 뭉치는 걸 본 적도 있다"면서 "수혜자뿐 아니라 기증자도 조직 기증을 통해 희망을 찾는 경우가 많다"고 말했다.

급히 출동하다 보니 웃지 못할 해프닝도 많다. 택시를 탄 뒤 '애들을 잘 부탁한다'는 메시지를 남편에게 보낸다는 게 실수로 친정아버지에 보내서 온 집안이 뒤집히기도 했다.

박씨는 "엄마가 뛰쳐나가도 어린 둘째가 울지 않고 이제는 씩씩하다. 때론 힘들기도 하지만 두 딸이 엄마가 하는 일을 자랑스러워한다"면서 웃었다.

그동안 출동한 횟수는 세기 어려울 정도지만 실제 기증이 진행된 건수는 이에 미치지 못한다. 당사자가 기증에 동의했지만, 유족이 반대하거나 가족을 찾지 못하는 경우도 있다.

박씨는 "기증 의사가 있다고 해도 기증으로 이어지는 건 10번 중 3번 정도"라면서 "보호자가 기증 희망 여부를 미리 알고 있는 것만으로도 정말 큰 도움이 된다"고 강조했다.

인체조직 기증은 만 14∼80세 국민이라면 누구나 할 수 있다. 질병관리본부 장기이식관리센터 홈페이지나 가까운 등록기관을 찾아 기증 희망자 등록 신청서를 작성하면 된다.

기증 의사가 있더라도 실제 기증을 진행하려면 배우자, 형제자매 등 가족 1명의 동의가 필요하다. 만약 신분증 등에 기증 희망자 표시가 있어도 유족이 반대하면 기증할 수 없다.

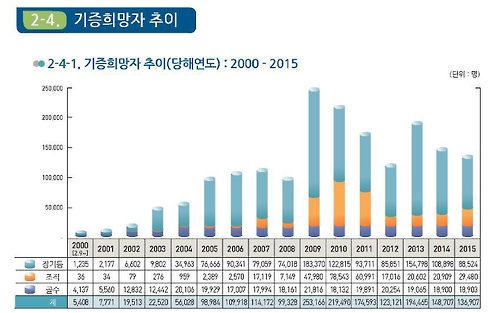

인체조직 기증 희망자는 2012년 1만7천16명, 2013년 2만602명, 2014년 2만909명, 2015년 2만9천480명 등으로 늘고 있다.

그러나 한국인체조직기증지원본부 등에 따르면 전체 인구 대비 장기 기증 희망 서약률은 2.4%, 조직 기증 희망 서약률은 0.6%로 인식 개선 및 서약자 사후 관리가 필요한 실정이다.

yes@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스