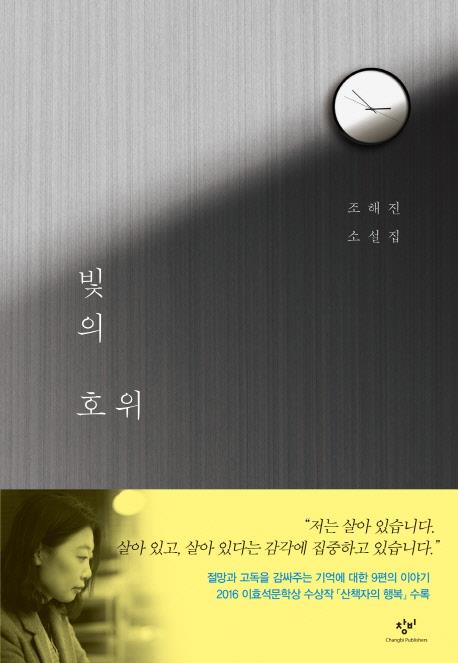

신간 '빛의 호위'

(서울=연합뉴스) 김계연 기자 = 작가 조해진(41)은 세 번째 소설집 '빛의 호위'(창비)에서 국가의 폭력이 개인에게 남긴 상처를 집요하게 파고든다. 동백림 사건 등 실제 역사적 사실을 직접 불러내기도 한다. 그러나 작가는 사건 당사자의 과거를 추적하거나 역사적 평가를 유도하는 대신 거대한 폭력이 휩쓸고 지나간 이후, 생존자와 그 주변인물들의 내면을 비추는 방식으로 길게는 수십 년 동안 아물지 않는 상처를 응시한다.

'사물과의 작별'은 1971년 재일교포 유학생 간첩단 사건을 겪은 이들이 지금 어떻게 살아가고 있는지를 지하철 유실물센터에서 일하는 화자의 시선으로 바라본다. 화자의 고모는 서울의 레코드가게에서 일하며 재일교포 유학생 서군을 만났다. 서군은 고모에게 일본어로 쓴 에세이 원고를 보관해달라며 맡기고 사라졌다. 숙식을 제공해준 친구가 조총련과 접선한 혐의로 수배되는 바람에 언제 닥칠지 모를 수색에 대비한 것이었다.

고모는 이듬해 봄 서군의 학교에 찾아가 조교로 보이는 남자에게 원고를 전달했다. 보름 뒤 언론에 대대적으로 보도된 유학생 간첩단 명단에 서군이 들어있었다. 원고에 간첩죄가 될 만한 내용이 적혀있고 원고를 받은 사람이 조교 아닌 기관원이었을 수 있다는 의심은 자책감으로 변해 고모를 평생 짓눌렀다. 화자의 노력으로 고모와 서군은 40여 년 만에 만나지만 서로 알아보지 못한다. 서군의 전신마비는 고문 후유증이 쌓인 탓이었다. 고모는 과거 실패한 면회 때 가져갔을 법한 영치물 꾸러미를 엉뚱한 남자에게 건넨다. 상처는 여전하고 아무것도 해결되지 않는 비극의 역사는 반복된다.

'동쪽 伯(백)의 숲'도 흡사한 구조로 1967년 동백림 사건의 흔적을 되짚지만 일말의 희망을 남긴다. 독일 유학 당시 간첩으로 몰려 고초를 겪은 대학교수 '안수 리'와 그가 사랑했던 한나. 손자 발터는 할머니가 숨지자 한국의 작가 희수와 편지를 교환하며 안수 리를 수소문한다. 희수에게 한나의 소식을 들은 안수 리는 곧 한나의 묘지를 찾아가 애도를 표하겠다고 말한다. 희수는 "당신의 신념은 나의 것이기도 하다. 개인은 세계에 앞서고, 세계는 우리의 상상을 억압할 수 없다"고 말하며 시를 다시 쓰기 시작한다.

세계의 일시적 억압은 물론, 그 결과로 떠안게 된 상처와도 대결해야 하는 게 개인의 숙명이다. 작가의 시선은 사건의 뒷자리에서 개인이 버티고 살아내는 방식을 향한다. '산책자의 행복'은 그런 실존에 대한 통찰을 시도한 작품이다.

홍미영은 대학에서 철학강사로 일하다가 학과 통폐합으로 일자리를 잃고 파산 상태까지 간다. "살아 있는 동안엔 살아 있다는 감각에 집중하면 좋겠다", "일상과 감정의 반복 속에서 스스로 실존의 의미를 찾아야 한다"고 말하던 그였다. 이제 편의점에서 일하게 된 홍미영은 자신을 알아보는 제자 앞에서 고개도 들지 못한 채 스스로를 부정한다.

죽음은 존재를 완성하고 성숙의 의미를 되새기게 하는 추상적 과정이 아니라, 캄캄한 방에 누운 채 가능하고 합리적인 방법을 찾는 현실의 고민이 됐다. 살아 있음을 일깨우는 건 편의점의 값싼 음식 냄새나 새벽 퇴근길 돌멩이를 집어들게 만드는 개 따위다. 작가는 이렇게 묻는 듯하다. "속된 세계로의 편입을 선택하지 않는 자유"는 최악의 생존 조건에서도 인간으로서 품위를 지켜줄 수 있는가. 그런 자유가 존재하긴 하는가. 268쪽. 1만2천원.

dada@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스