"우크라 기간시설이 페티야 표적"…나토는 집단방어까지 운운

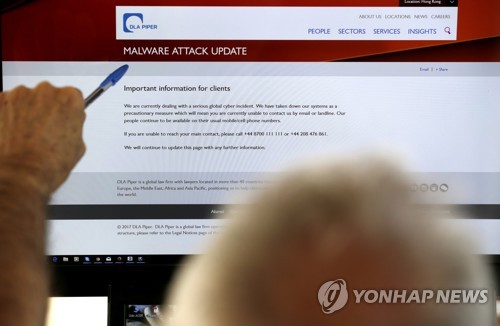

(서울=연합뉴스) 김보경 기자 = 해커들이 돈벌이로 사용하던 랜섬웨어가 사회혼란을 야기하는 무기로 변화하고 있다는 우려가 커지고 있다.

지난 27일(현지시간) 유럽을 강타한 랜섬웨어 '페티야' 공격도 돈이 아닌 우크라이나의 기간시설 파괴를 노렸다는 전문가 분석이 나왔다.

랜섬웨어는 컴퓨터를 해킹해 암호로 잠근 뒤 이를 풀어주는 대가로 돈(주로 가상화폐)을 요구하는 범죄다.

하지만 이번 페티야 공격은 돈을 받는 부분에서 여러 가지 허술한 점이 보여 돈이 아닌 다른 의도가 숨겨져 있다는 것이 전문가들의 공통된 우려다.

AP통신에 따르면 미국 보안업체 시만텍의 개빈 오 고먼 애널리스트는 29일 자신의 블로그를 통해 "이번 공격의 배후에는 사악한 의도가 숨어있을 가능성이 있다"며 "단순히 우크라이나 기간시설을 방해하는 것이 이번 공격의 목표로 보인다. 절대 돈을 벌려는 목적이 아니다"라고 밝혔다.

우크라이나는 지난 27일 발생한 동시다발 사이버 공격으로 주요 정부부처와 국제공항, 중앙은행, 전력·통신기업의 시스템이 장애를 빚거나 가동이 중단됐다.

이에 오 고먼을 포함한 보안 전문가들은 이번 페티야 랜섬웨어 공격의 피해가 우크라이나에 집중됐음을 강조하며 이번 공격이 애초 우크라이나를 겨냥한 것이라는 의혹을 제기했다.

특히 전문가들은 이번 공격 당시 이메일을 제공했던 사람들이 계정을 닫고 피해자들과 접촉을 바로 차단한 점, 또 가상화폐인 비트코인을 받을 수 있는 계좌를 하나만 쓰고 있었다는 점을 들며 이번 공격이 돈을 노린 범죄로 보기에는 무리가 있다고 주장하고 있다.

또 이번 공격으로 벌어들인 돈이 고작 1만 달러(1천150만원)에 불과하다는 점도 이를 뒷받침한다.

공격 시기도 주장의 설득력을 높인다.

이번 공격은 지난 1996년 우크라이나가 소련으로부터 분리되는 헌법을 채택한 것을 기리는 기념일 전날에 발생했고, 공격 당일에는 우크라이나 군부 고위급 인사가 암살당하기도 했다.

이에 익명을 요구한 우크라이나의 한 고위 경찰 간부는 로이터통신에 이번 사이버 공격이 우크라이나 컴퓨터 네트워크 시스템을 노렸을 가능성이 크다고 언급했다.

랜섬웨어가 우크라이나를 의도적으로 노렸다는 주장이 제기되면서 2014년 크림반도 강제병합 이후 우크라이나와 반목 중인 러시아를 공격의 배후로 지목하는 목소리가 커지고 있다.

우크라이나 정부는 러시아 해킹단체는 지난해 수도 키예프 전력망에 침투해 도시 곳곳에 대규모 정전을 야기한 사례 등을 들며 러시아를 공격의 배후로 의심하고 있다.

하지만 러시아 측은 자국 최대 국영 석유회사인 로스네프티와 국영 가스회사 가스포롬이 공격을 받았다는 점을 들며 강하게 부인했다. 크렘린궁 측도 "근거 없는 혐의를 덮어씌우고 있다"며 반발했다.

이번 랜섬웨어 공격으로 유럽을 중심으로 전 세계 60개국이 피해를 본 가운데 다국적 제약사 머크, 덴마크의 세계 최대 해운사 A.P.몰러머스크, 영국의 광고기업 WPP 등도 희생양이 됐다.

지난 5월 북한 소행이라는 의심이 나오는 '워너크라이'에 이어 페티야까지 지구촌에 악영향을 미치자 이를 시급한 안보현안으로 규정하는 목소리도 나왔다.

AFP통신에 따르면 옌스 스톨텐베르크 북대서양조약기구(나토·NATO) 사무총장은 랜섬웨어 사태를 언급하던 중 동맹국 하나가 공격을 받으면 모두가 방어에 가세하는 집단방위를 거론했다.

스톨렌베르크 총장은 벨기에 브뤼셀에서 전날 열린 안보회의를 앞두고 "지난 5월과 이번 주에 발생한 (랜섬웨어) 공격은 사이버 방어력 강화의 중요성을 일깨워준다"며 "심각한 사이버 공격은 동맹의 문제로 분류될 수 있으며 나토가 반드시 대응해야 할 것"이라고 말했다.

vivid@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스