로열박스에서 남성은 반드시 넥타이, 여성은 모자 금지

(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 윔블던 테니스대회는 4대 그랜드 슬램 가운데 역사가 가장 오래됐다.

지금으로부터 140년 전인 1877년에 시작됐으며 세계 대전 등의 이유로 열리지 못한 해가 있어 현재 진행 중인 올해 대회가 131회째다.

US오픈이 1881년에 창설됐고 중단된 경우가 없었기 때문에 횟수로는 올해가 137회로 윔블던보다 더 대회가 많이 열리기는 했다.

프랑스오픈은 1891년, 호주오픈은 1905년에 시작돼 윔블던에 비해 역사가 짧다.

오래된 대회인 만큼 윔블던에는 특유의 전통이 있다.

가장 잘 알려진 전통은 역시 선수들이 흰색 옷만 입어야 한다는 규정이다.

2014년부터는 선수들의 언더웨어도 흰색으로 통일하도록 '드레스 코드'가 강화됐다.

이 때문에 여자 선수들은 스커트 밑에 받쳐 입는 언더웨어 색깔을 경기 시작 전에 대회 관계자로부터 확인을 받아야 하는 광경도 연출됐다.

또 스포츠브라의 색깔도 흰색이어야 한다는 규정 때문에 그해 여자단식에 출전한 나오미 브로디(영국)는 '노브라'로 경기를 치러야 했다.

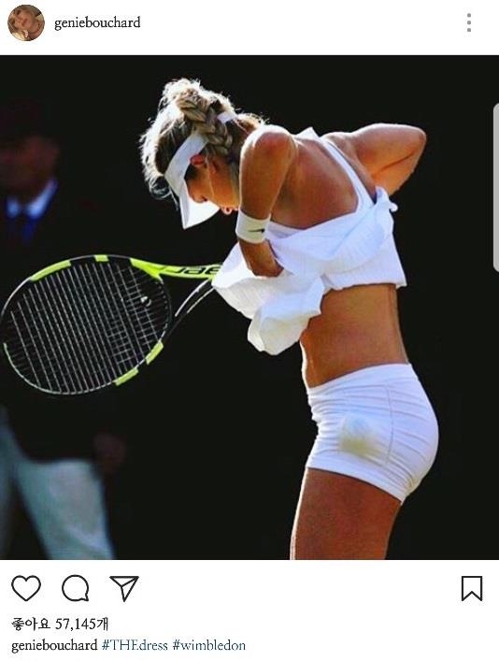

2015년 대회에는 '제2의 샤라포바'로 불린 유지니 부샤드(캐나다)의 스포츠브라 끈이 노출됐는데 이것이 검은색이라 논란이 일었다.

윔블던 복장 규정 9항에는 '속옷 역시 흰색이어야 하고 경기 도중 보이는 부분은 모두 마찬가지. 땀에 의해 비치게 되는 부분도 다 흰색이어야 한다'고 되어 있는데 단서 조항으로 '단 10㎜를 넘지 않는 넓이의 테두리에는 색깔이 들어가 있어도 된다'는 예외가 있다.

이때 부샤드의 스포츠브라 어깨끈의 넓이가 10㎜를 넘지 않았기 때문에 경기는 그대로 진행됐다.

재미있는 것은 '보수적이고 전통적인' 것으로 알려진 윔블던이지만 '노출'에 대해서는 특별한 규제가 없다.

지난해 윔블던에 출전한 여자 선수들 가운데 나이키 후원을 받는 일부 선수들은 과도한 노출이 화제가 되기도 했다.

윔블던은 선수뿐 아니라 일부 관객에게도 '드레스 코드'를 적용한다.

바로 명사들의 집합소인 '윔블던 로열박스'에 앉는 사람들이 그 대상이다.

윔블던 로열박스는 1922년 만들어졌으며 지금도 74개 좌석으로 운영되고 있다.

이곳은 입장권을 사서 들어오는 자리가 아니다.

영국이나 외국 왕실 관계자, 외국 정부 대표, 테니스 관련 인물, 상업적 파트너, 영국군 관계자 등 저명인사들만 들어올 수 있다.

영국 언론들은 윔블던 대회 기간에 매일 '오늘 로열박스 착석 인물'을 정리해 보도한다.

로열박스에는 대회 장소인 영국 런던 윔블던의 올잉글랜드클럽 의장의 초대를 받아야 앉을 수 있는데 의장은 대회 조직위원회, 영국테니스협회 등의 추천을 받아 초청장을 발송한다.

초청받은 사람은 대회장 클럽하우스에서 오찬을 제공받는다.

남성은 정장 차림이어야 하는데 넥타이를 반드시 매야 하고 여성 역시 정장을 입되 모자를 써서는 안 된다. 뒤에 앉은 사람의 시야를 가릴 수 있기 때문이다.

올해 윔블던 로열박스에는 케이트 미들턴 영국 왕세손빈을 비롯해 잉글랜드 축구 국가대표 출신 데이비드 베컴, 올해 마스터스 골프 대회 우승자 세르히오 가르시아, 가수 클리프 리처드, 미국 패션 전문지 보그 에디터인 안나 윈투어 등이 모습을 보였다.

2003년까지는 영국 '로열패밀리'가 로열박스에 입장하거나 퇴장할 때는 선수들도 경기를 중단하고 고개를 숙여 인사하게 되어 있었으나 이후 그 규정은 폐지됐다.

하지만 지금도 여왕이나 웨일스의 왕자가 로열박스를 찾을 경우 선수들은 인사를 해야 한다. 여왕이 윔블던 경기장을 직접 찾은 것은 1957년과 1962년, 1977년과 2010년 등 네 차례다.

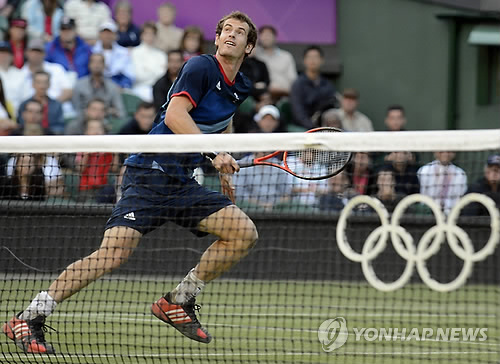

지금까지 윔블던 올잉글랜드클럽에서 선수들이 형형색색의 '컬러 유니폼'을 입고 경기를 했던 적은 딱 한 번이 있었다.

바로 2012년 런던올림픽으로 그해 윔블던 테니스대회가 7월 8일에 끝나고 20일이 지난 뒤에 같은 장소에서 올림픽 경기가 펼쳐졌다.

런던올림픽에 출전한 선수들은 올잉글랜드클럽의 '지긋지긋한' 흰색 유니폼 규정을 마음껏 어길 수 있었다.

emailid@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스