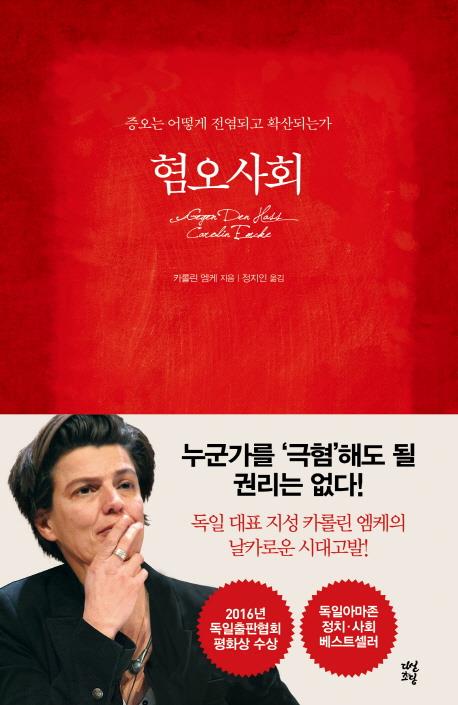

독일 작가 카롤린 엠케의 '혐오사회' 출간

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = "증오의 손아귀에 사로잡혀 그 속에 홀로 남겨진 사람에게는 딛고 설 바닥이 없다. 그들은 심연에 빠졌고 큰물이 그들을 집어삼킨다. 모든 이가 딛고 설 수 있는 튼튼한 지반을 닦아놓는 것, 그것이 중요하다."

약자를 향한 혐오와 폭력의 수위가 점차 높아지고 있다. 인터넷에서는 '극도로 혐오한다'는 뜻의 '극혐'이라는 말이 자연스럽게 사용된다. 법적으로 자유가 보장되는 사회라고 하더라도 누군가를 싫어하는 것이 온당한 일일까.

신간 '혐오사회'(다산북스 펴냄)는 혐오와 증오가 세계적인 문제임을 지적하고, 그 해법을 모색한 책이다. 15년간 분쟁 지역을 취재한 독일의 저널리스트이자 작가인 카롤린 엠케는 냉철한 시각으로 혐오 문제에 접근한다.

저자가 보기에 혐오는 '순수성'에 대한 맹신으로 인해 발생한다. 동질성 혹은 본연성 같은 가치를 지나치게 중시하다 보면 일정한 '표준'을 만들고, 이 표준에서 벗어나는 사람을 혐오해도 마땅한 존재로 여기게 된다는 것이다. 여기에 집단적 편견이 더해지면 폭력을 행사해도 괜찮다는 발상이 생겨난다고 저자는 분석한다.

이러한 혐오 메커니즘은 인종, 성별, 종교, 성적 취향 등 다양한 요인과 결합해 작동한다. 백인의 흑인 탄압, 남성의 여성혐오, 동성애자를 향한 멸시는 다름을 인정하지 못하는 비이성적인 사고 때문에 나타난다.

저자는 "표준에 부합하는 사람은 표준 같은 것은 존재하지 않는다고 착각할 수도 있다"고 꼬집은 뒤 "관행과 습관, 상투적인 말이나 농담, 자잘하게 표현되는 악의 또는 거친 무례함은 아무 해(害)도 없을 것처럼 보이지만, 직접 그런 일을 당한 사람은 누구나 기가 꺾이고 만다"고 강조한다.

저자가 제시하는 해법은 간단하지만 실천하기는 쉽지 않다. 증오하는 자들이 발붙일 여지를 주지 말자는 것이다. 그는 모습이 다르고, 생각이 다르고, 사랑하는 방식이 다르다는 이유로 멸시받는 사람에게 사회적 공간을 열어주자고 제안한다.

그는 "증오에 저항하는 것, 우리 안에 한데 모여 서로 이야기를 나누고 행동하는 것, 그것이야말로 용기 있고 건설적이며 온화한 형태의 권력"이라고 주장한다. 272쪽. 1만5천원.

psh59@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스