서울역사박물관, 1934년 '각정동직업별호구조서' 발간

(서울=연합뉴스) 이태수 기자 = 일제강점기 서울에는 일본인과 중국인 등 외국인 인구가 3분의 1에 달했고, 이들은 남촌과 남대문 등지에 몰려 살았던 것으로 나타났다.

서울역사박물관은 이 같은 사실을 보여주는 소장유물자료집 '각정동직업별호구조서'를 발간했다고 14일 밝혔다.

이 자료는 1934년 말 현재 서울(당시 경성)의 인구를 최하위 행정단위인 '정'(町)과 '동'(洞)을 기준으로 내지인(일본인)·조선인·외국인(일본인 제외) 등 민족별로 구분한 자료다.

이를 다시 농·임·목축업, 어업·제염업·공업, 상업·교통업 등 8가지 직업 군으로 분류했다.

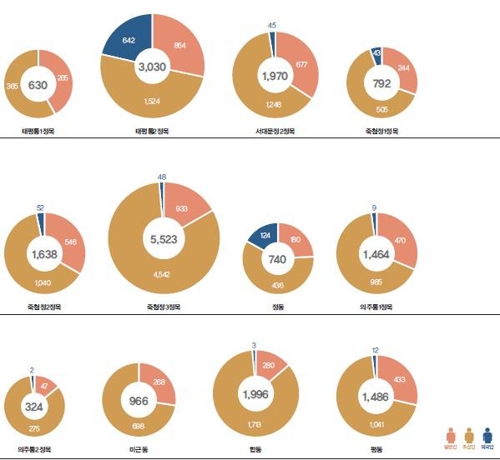

이에 따르면 1934년 서울 인구 39만4천525명 가운데 조선인이 가장 많은 27만9천7명이었다.

일본인은 10만9천682명으로 28%, 중국인 등 나머지 외국인도 5천836명으로 1.5%나 차지했다. 조선인 외 인구가 29.5%로 3분의 1에 육박했다는 것이다.

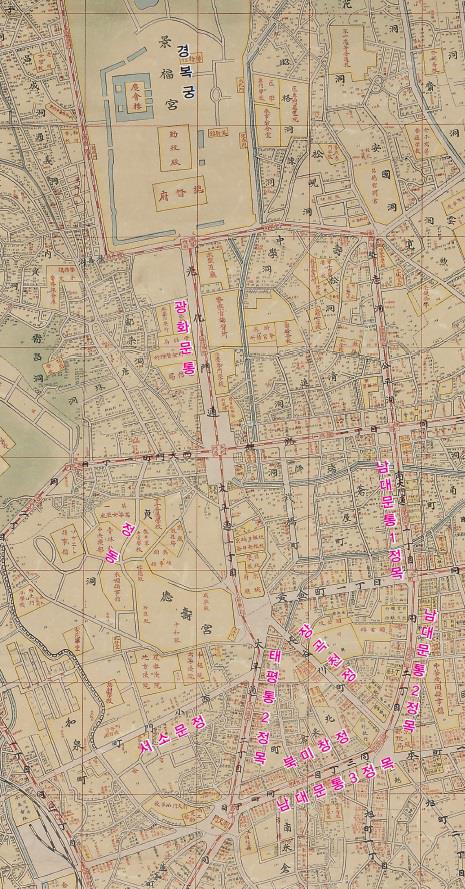

서울역사박물관은 "당시에는 조선인, 일본인, 중국인 등 동아시아 3국 사람들이 '서울 사람'으로 살았다"며 "을지로(당시 황금정)를 기준으로 일명 '북촌'에는 조선인이, 남촌에는 일본인이 많이 살았다"고 설명했다.

중국인은 1910년대 감소하다가, 1920년대 후반 들어 남대문로 2·3가 서쪽에 중국인 거리를 형성했다. 이에 따라 서소문정(1천164명), 태평통2정목(642명), 장곡청정(621명), 북미창정(201명) 등지의 외국인 가운데 대다수는 중국인이었다.

다양한 출신의 서울 사람들은 상업에 많이 종사했다.

서울의 조선인 직업을 살펴보면 상업·교통업이 31%로 가장 많았다. 기타 유업자(有業者) 22.8%, 공업 12.9%, 공무·자유업 12.5%가 그 뒤를 이었다.

당시 전국 조선인의 농·임·목축업 종사자가 75.1%에 달하는 점을 고려하면, 서울의 상업 종사자는 눈에 띄게 높은 수준이었다는 뜻이다.

서울의 일본인은 공무·자유업에 39.4%, 상업·교통업에 34.6%가 각각 종사했다. 서울의 외국인은 상업 종사자가 61%로 높았다.

송인호 서울역사박물관장은 "'각정동직업별호구조서'는 식민지 수도 경성부의 도시 성격과 구성원의 모습을 읽어 내는 매우 중요한 자료"라며 "구체적 통계 자료와 과학적 분석을 통해 1934년 서울의 장소·역사·기억에 대한 이야기가 더욱 깊어지고 풍성해질 것"이라고 말했다.

'각정동직업별호구조서'는 서울책방(02-739-7033)과 서울역사박물관 뮤지엄숍(02-724-0274)에서 살 수 있다.

tsl@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스