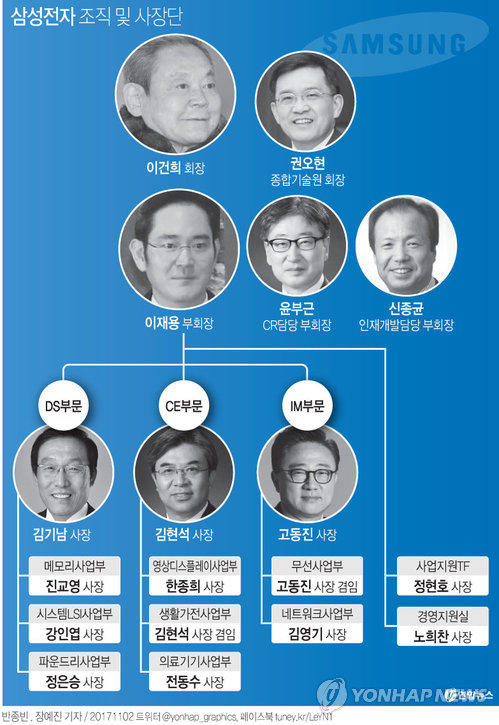

(서울=연합뉴스) 정성호 기자 = 2일 뚜껑이 열린 삼성전자의 사장단 인사는 '변화 속의 안정'이란 키워드로 요약된다.

재계에서는 권오현·윤부근·신종균 등 전임 대표이사 3명을 한꺼번에 물갈이하면서 후속 인사에도 '세대 교체' 바람이 거세게 불 것이란 관측이 많았다.

하지만 결과는 현재의 보직자들을 유임시키면서 승진 발령하거나 대표이사, 즉 부문장으로 승진한 인사들에게 그 아래 직위인 사업부장 역할을 겸직하도록 했다.

큰 틀에서 보면 대표이사는 젊은 피로 일괄 세대 교체를 하면서 그 하위 직위인 사업부장은 종전 체제를 유지해 '변화 속 안정'을 꾀한 셈이다.

특히 메모리 반도체의 슈퍼 사이클(장기호황) 속에 사상 최대의 실적 잔치를 이어가고 있는 반도체 부문에서는 아무런 변화가 없었다. 부사장 직급이었던 사업부장 3명이 나란히 사장으로 승진했을 뿐이다.

반도체 실적 견인이란 성과에 대한 보상이자, 현 경영진에 대한 재신임의 의미 아니냐는 평가가 나온다.

또 영상디스플레이사업부장을 맡던 김현석 사장은 CE부문장으로 승진하면서 생활가전사업부장까지 겸직하게 됐고, 무선사업부장에서 IM부문장으로 승진한 고동진 사장은 무선사업부장까지 다시 맡게 됐다.

다만 승진으로 생긴 공석을 그 아랫사람을 올려 메우는 대신, 승진한 사람에게 종전의 보직까지 맡게 한 것은 일종의 '돌려막기' 아니냐는 시각도 있다.

이런 맥락에서 보면 2일 단행된 사업부장급 인사에서 파격은 없었다.

당초 CEO 3인방의 전격 교체로 사업부장급에서도 큰 폭의 세대 교체가 단행되는 것 아니냐는 관측도 많았지만 안정과 현행 유지에 방점이 찍힌 셈이다.

외려 파격이라면 권오현 부회장이 회장으로 승진해 종합기술원 회장을 맡고, 윤부근 사장과 신종균 사장이 부회장으로 승진하며 역시 각각 역할을 맡았다는 점이다.

삼성전자 조직 내에서 '정점'에 있던 이들이 경영 일선을 떠나기로 하면서 재계 안팎에선 관례에 따라 이들이 고문 같은 역할을 맡을 것으로 봤다.

하지만 각각 회장과 부회장으로 승진한 데 이어 종합기술원 회장, CR담당 부회장, 인재개발담당 부회장처럼 신설된 직함을 얻어 임무를 맡게 됐다.

다만 이들이 직접 경영이나 현업에 관여하지는 않을 것으로 보인다. 조직의 원로로서 경험과 경륜, 통찰력을 바탕으로 조언하고 자문에 응하는 역할을 맡을 것으로 보인다.

이건희 그룹 회장이 수년째 병상에서 투병 중이고, 이재용 삼성전자 부회장도 '최순실 사건'으로 구치소에 수감되면서 사실상 '오너 공백' 상태가 된 만큼, 원로들까지 합심해 위기 상황을 빈틈 없이 관리하겠다는 의도도 들어 있는 것으로 보인다.

삼성전자 관계자는 "회사에 큰 공을 세운 분들에게 최선을 예우를 갖춰서 자리를 드린 것으로 보인다"며 "원로원 같은 역할을 하지 않겠느냐"고 말했다.

크게 보면 기술과 대외 소통, 인재라는 조직의 3가지 기능을 각각 분담시킨 셈이다.

특히 윤부근 부회장의 경우 앞으로 삼성전자의 대외적인 '얼굴'이 되지 않겠느냐는 관측이 나온다.

그룹 총수 부재 상황에서 대외적으로 기업을 대표해 정부와의 만남이나 대통령 해외순방 동행, 사회공헌 창구로서 역학을 하지 않겠느냐는 것이다.

삼성전자 관계자는 "윤 부회장은 다양한 업무 분야를 섭렵한 경력이 있는 데다 친화력이 뛰어나고 연배나 직급에서도 조직을 대표할 만한 인사"라며 "앞으로 노출이 많이 될 수 있을 듯하다"고 말했다.

또 권 회장은 종기원 재직 경험과 반도체 부문 경력을 바탕으로 기술적 분야에 대한 조언을 하고, 신종균 부회장은 인력 개발과 인재 양성 등을 담당할 것이란 전망이다.

삼성전자 관계자는 "이번 인사는 조직의 원로들이 쓸쓸히 퇴장하지 않도록 예우를 하면서 '변화 속 안정'을 꾀했다고 볼 수 있다"고 말했다.

sisyphe@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스