"시험 결과, 10곳 가운데 7곳에서 PM-10 측정값 달라"

(서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 사람이 호흡하는 높이에 설치돼 있어야 할 미세먼지 측정소 가운데 80%가량은 엉뚱한 위치에 놓여 있는 것으로 조사됐다.

14일 환경부와 국회 환경노동위 송옥주(더불어민주당) 의원실에 따르면, 2016년 말 기준 미세먼지를 측정하는 도시대기측정소 264개 가운데 설치·운영 지침을 지킨 곳은 46곳(17.4%)에 그쳤다.

현행 대기오염측정망 설치·운영 지침에 따르면 측정구의 높이는 원칙적으로 사람이 생활하고 호흡하는 높이인 1.5∼10m를 지켜야 한다. 불가피한 경우 높이를 조정할 수 있지만, 이때도 30m를 넘어서는 안 된다.

하지만 조사 결과 전국 대기측정소 측정구의 높이는 평균 14m로 아파트 6층 높이 수준이었다. 이 가운데 전체의 44%인 측정소 117곳의 측정구가 10∼15m 수준이었고, 높이가 15∼20m인 측정소는 75곳(28.4%)이나 됐다.

비정상적인 위치에서 측정함으로써 실제 체감하는 미세먼지 농도와는 차이가 클 수밖에 없었다.

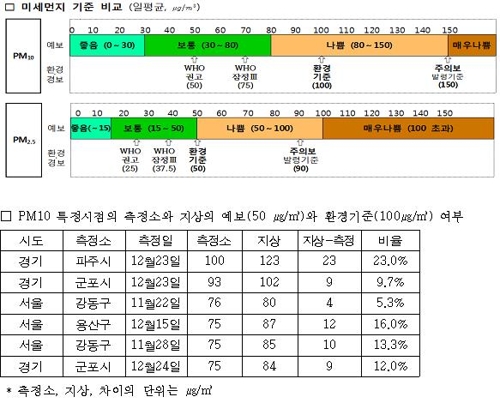

환경부가 지난해 11월부터 연말까지 전국 도시대기측정소(측정구 높이 10m 이상), 지상(측정구 높이 2m) 각 10곳의 산출자료를 비교·분석한 결과, 10곳 중 7곳에서 기존 대기측정소 대비 이동측정차량의 미세먼지 PM10 농도가 더 높게 나왔다.

정부가 도시대기측정소와 지상의 농도를 비교·분석해 그 차이가 공식적으로 확인된 것은 이번이 처음이다.

특히 측정구 높이가 24.6m로 가장 높은 서울 서대문구 측정소에서 차이가 가장 컸다. 측정소에서 32㎍/㎥로 측정된 반면 지상에서는 41㎍/㎥로 나왔다.

이렇게 측정값에 차이가 나면 예보도 크게 달라진다.

실제로 서울 강동구(11월 28일 기준)와 용산구(12월 15일 기준) 측정소의 농도는 모두 75㎍/㎥로 예보기준으로 '보통'(31∼80㎍/㎥)이었다. 하지만 지상에서의 농도는 각각 85㎍/㎥와 87㎍/㎥로 '나쁨'(81~150㎍/㎥)에 해당한다.

다만, 이번 시험에서 초미세먼지인 PM2.5는 측정구 높이차에 따른 농도 차이의 경향성이 나타나지 않았다. 이는 PM2.5의 체류 시간이 길고 주로 2차 생성에 의해 발생하기 때문으로 분석된다.

환경부는 이번 실태 조사를 토대로 대기오염측정망 설치·운영지침을 지난 10일을 개정했다.

개정안에 따르면 도시대기측정소의 측정구는 원칙적으로 1.5∼10m를 유지하되 불가피한 경우라도 20m보다 높아서는 안 된다. 10∼20m 사이라도 예외 요건을 만족해야 하고 평가위원회의 승인을 받아야 한다.

홍동곤 환경부 대기정책과장은 "관련 지침을 개정한 만큼 20m를 초과하는 측정소는 단계적으로 이전해 체감오염도와의 차이를 최대한 줄이도록 하겠다"고 말했다.

작년 국정감사에서 측정구 높이 문제를 지적했던 송옥주 의원은 "국민이 미세먼지 측정을 신뢰할 수 있도록 정부가 근본적인 해결책을 강구해야 한다"고 말했다.

soho@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스