올림픽플라자 들어선 평창군 대관령면 횡계리의 상전벽해

(평창=연합뉴스) 배연호 기자 = 모두를 빛나게 하는 불꽃 성화가 활활 타오르면서 전 세계인 이목이 쏠린 강원 평창군 대관령면은 과거 '농사 안되고, 돈 나올 구석 없고, 오뉴월에도 눈발 날리는 곳'이었다.

올림픽플라자가 우뚝 선 횡계8리는 일제강점기에는 돌밭이었다.

오월이 오면 척박한 돌밭에 해당화가 붉은색 꽃을 피웠다.

대관령면 어르신들은 당시 주택은 6가구가 전부였고, 횡계 8리의 너른 터에는 철도 침목으로 사용할 목재가 가득 쌓여있었다고 기억했다.

8·15 광복 당시 대관령면 주민 200여 명이 쏟아져 나와 만세를 불렀던 광장이기도 하다.

대관령면은 황병산과 발왕산을 잇는 산줄기이기 때문에 한국전쟁 당시 격전지였다.

한국전쟁으로 대관령면은 초토화됐다.

피난에서 돌아온 주민은 움막을 얼기설기 엮어 생활해야 했다.

대관령면 일대는 물이 없어 농사도 힘들었다.

농업용수는 옆 동네 진부면에서 끌어와야 했고, 화전으로 밭을 일궈야 했다.

그 후 고랭지 배추와 감자 종자 개발로 대한민국의 대표 고랭지 농업지역이 됐다.

대관령면은 평균 해발고도 750m, 연평균 적설량 2m에 이르는 '한국의 알프스'다.

거대한 눈밭에서 겨우내 칼바람이 몰아친다.

척박한 땅과 매서운 겨울 날씨 속에서 주민은 강인한 생존력을 키웠다.

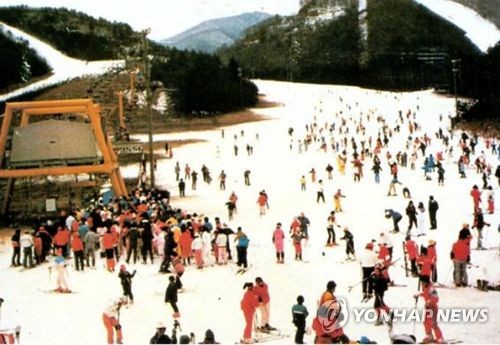

1975년 발왕산에 우리나라 최초 스키장인 용평스키장이 들어서면서 주민 살림도 조금씩 피기 시작했다.

용평스키장은 1985년 규모를 확장하면서 많은 주민을 고용했다.

1990년대 들어 아파트가 건설됐고 시가지에 고층 건물이 하나둘 세워지는 등 '눈에 보이는 발전'이 본격화했다.

대관령은 눈이 많이 내리는 곳으로 유명하다.

한번 내렸다 하면 1m가 훌쩍 넘었다.

대표 민속놀이인 황병산 사냥놀이도 겨울철 대관령 눈밭에서 이어진 공동체 사냥 문화이다.

대관령의 눈은 용평스키장이 생기기 전부터 스키어들을 횡계로 불러들였다.

박춘자(78·여) 씨는 "야산에서 스키를 즐기는 사람들을 구경했던 기억이 생생하다"며 "20대 젊은 시절 처음 겪은 대관령의 겨울은 온통 눈밭에 매서운 칼바람뿐이었다"고 회상했다.

그 시기에 올림픽플라자 자리는 야산에 밭이 조금 있는 벌판이었고, 1980년대부터는 황태덕장으로 사용됐다.

오랜 세월 벌판을 지켜온 황태덕장은 올림픽플라자 건설을 위해 이전했다.

대관령노인회 김광기(81) 사무장은 20일 "외국인과 자동차를 이렇게 많이 보기는 올해가 처음"이라며 "올림픽이 대관령면의 미래를 백 년 앞당긴 것 같다"고 말했다.

byh@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스